YAで買ったナショナル石油ファンヒーター OH-G58R ダイニチのFW-5590Lがすごく速く暖ったまるため、やっぱり5kW以上の能力が必要なのかと、 この機種をえらんだ。 2011.1.22 |

|

ナショナル OH-G58R 2000年式 能力5.8kW 2000年式とは言え、1999年モデルである。 燃料タンクは7Lで、カチッとキャップ仕様。時計は装備されてない。 外観はわりときれい。ふつうに着火し不都合はない。 |

|

2000年製 5.75kW | |

| 買ったからには、まずは清掃から...と前面パネルを開けるが、 埃はほとんどない。どうやら売り手が圧搾エアーであるる程度清掃し たようだ。 | |

| ファンも綿埃がほとんどついてなくて、燃焼筒(部)や遮熱板 内側のところもわりときれい。掃除のしがいがないねー。 | |

| 上回りをごそっと外すと、簡単にバーナーが現れる。燃焼用空気取り入れ口 付近に若干埃があった、圧搾エアーで埃を飛ばす。古歯ブラシでゴシゴシ やると、さらに鉄板に貼りついた細かなチリや汚れも取れる。 | |

|

ここまでばらすのは、先に買ったOH-L50Rはフレームロッドが朽ち果てていたので、こいつは大丈夫なのかとフレームロッドの状態を確認するためである。 |

|

松下のファンヒーターでよくあるトラブルとして シリコンオイルを含有するヘアースプレーを頻繁に使用すると、シリコン オイルを含有した混合ガスがバーナー部で燃焼し、二酸化ケイ素SiO2 が生成される。その二酸化ケイ素が燃焼火炎中で浮遊し、フレームロッド とバーナー部に常時印加されている電圧によりに帯電され、フレームロッ ド表面の酸化被膜と結合し、フレームロッドの表面に蓄積する。その結果 フレームロッド表面抵抗が増大し、フレームロッドとバーナー部に流れる イオン電流が減少する。 すると、燃焼状態が正常にもかかわらず燃焼センサーの出力が低下し、プ ログラミングされた検出レベル以下の状態が所定時間継続すると、燃焼不 良と判断し、運転を停止してしまう。というのがある。 またフレームロッドの途中で腐って、先っぽ(雄ねじ部)がちぎれて下に 落ちている場合がある。 この機台については、まだまだよさそうだ。他のWEBを拝見すると、フレーム ロッド表面についたシリコンをヤスリで磨くついでに、点火電極の外周表面を きれいに磨いている人がいるが、素人さんだな。点火電極は先っぽの断面だけ を磨けばよいはずだ。 |

|

松下製のファンヒーターで、長年改善されていないのが運転スイッチの

フィーリングである。 オルタネイト式のスイッチを使っているのであるが 操作パネルのフィルムとスイッチのアクチュエーター間のスキマが適切でなく、 押したつもりがロックされていないことがある。その改善方法として 写真のように、内部の樹脂にt0.2程度のプラスチックの板をうすい両面 テープで貼り付けるとよい。 丸くくり抜には、紙用の穴あけパンチがちょうどよい。 | |

|

これは、室温センサーのスタンドオフ。 1999年頃までは、品川商工のツイストクリップTCS-1512を使っていたようであるが、ひねる部分は経年劣化でちぎれて、根元部のみが固定されて、サーミスタはぶらぶら。 | |

|

そこで2000年モデル以降に採用の品川商工センサーホールドSH-1545に付け替えるべく、穴径をφ6.5に拡げる。 段々ドリルが役に立つ。 6mmのところまで使い、あとはバリをさらえばφ6.2で仕上がる。これでよい。 尚、改造前穴径はφ4.8であった。 | |

| 出来上がり。 | |

|

燃焼室のふたを外すと、内側にはまだ埃が残っていたので、分解掃除。 燃焼筒の斜めのところと、燃焼室内壁にサーマルリアクターが装備されており、においやホルムアルデヒド、ハウスダストを燃焼熱を利用して熱分解する。ハウスダストランプは、このりん青銅製のように見える、板が装備されている機種で、燃焼開始約2分後以降点灯する仕掛けがある。 | |

| フレームロッドは、そのうち劣化するのでこの際交換しておこう。。 | |

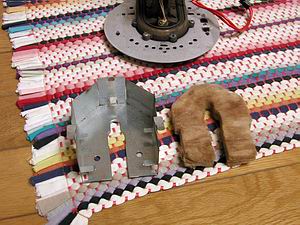

| バーナーを外すと、混合管下部プレート(穴の明いた鉄板)があるが、製造年代や暖房能力により、穴の明けかたに違いがあることが3台ばらしてわかった。 | |

|

保炎板 G50とプレスされている。 | |

|

交換パーツ フレームロッドは、点火電極と一体になっている。 この機種には、AOS730-T50Rが適合 840円 近所のエイデンでオーダー。 | |

| 松下のフレームロッドにはもう一種あり、AOS730-T30S(左 OH-A48用)は点火電極のコネクタ接続部の長さが短い。 | |

| 外したフレームロッド(先はねじが転造されている)右と、補給品AOS730-T50R 840円 左 | |

|

分解した保炎板、バーナーの△印のマーキングを確認し組み直して、 補給品の点火電極フレームロッド付きを組み付け、ねじ締め。 雄ねじの山がつぶれていたので新しいナベ小ねじM4×14に取替えた。 | |

|

タイマーボタンと、マイナスボタンを3秒長押しして、0-/**交互表示をさせておき、運転ボタンを押すと、フレームロッド電圧測定機能が有効になる。

最初は F0/40表示。点火すると電圧が上昇していく。 OH-G58Rは7セグLEDが2桁分しかないので、2桁ずつ交互表示。 | |

| 最大火力と思われるところで3.5V〜3.7Vぐらい。安定すると3.1V前後 |

掃除もしたし、フレームロッドも取り替えたので、これでしばらくは使える。 メンテナンス終了 |

|

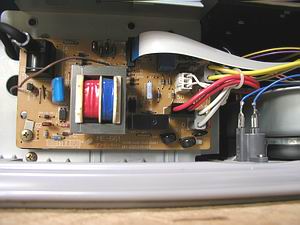

ナショナルOH-G58R 2000年式 能力5.8kW 制御基板 G40R、G50R、G58Rは同じ基板でジャンパー設定が異なるだけのような感じ。そのため製造ラインで取り違えないように不滅印で58Rとはんこが押してある。 | |

|

電源基板 G33Rもこれを使ってるようだ。 | |

|

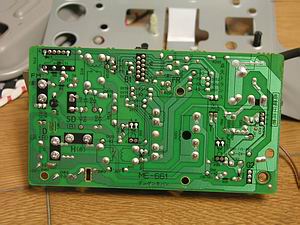

電源基板 半田面 | |

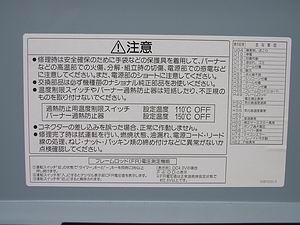

| フロントパネル裏のエラーコード表 |

これまで買ってから調子悪くなかったのであるが、キッチンで使っていたら、今まで出たことの無かったU17エラーがこの機種でも発生。 気化器のニードルにスラッジが溜まっているのかと思い、気化器を分解することにした。 2011.3.25 |

|

U17エラー Uと |

|

17を交互に表示 |

|

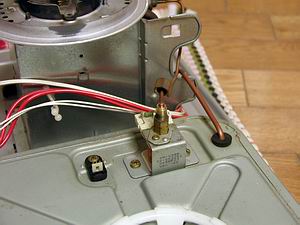

電源基板ホルダーを固定しているタッピンねじを外す。 基板をホルダーごと左へずらして外す。 | |

| 気化器取付台のねじを外す。 | |

| 送油パイプのフレアナットを外して、電磁ポンプと切り離す。 | |

| 気化器が取り付け台ごと外れた。 | |

|

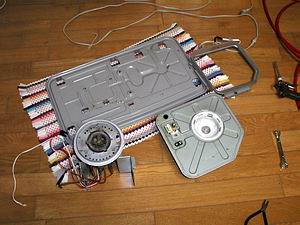

すると置き台からすべての部品が外れる。(あらかじめ転倒スイッチは外してある) このタイミングで置き台もきれいに洗っておきます。。 | |

|

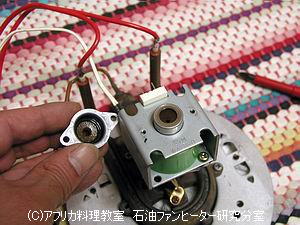

ニゲパイプを固定しているリテイニングプレートを外します。 さらに バーナーのほうにある、気化器取付台のタッピンねじ3本を外すと、気化器が取り出せる。 | |

|

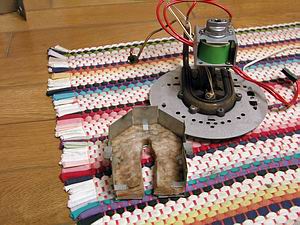

この機種は気化器の下に断熱材が入っている。 圧搾エアーでシュッシュとやると、この断熱材がふあっとなり、燃焼用空気の通路をふさいでしまい ます。 | |

| 裏面(下面側)は茶色い。 | |

|

気化器のノズルを外すと、ここにもスラッジが溜まって真っ黒。 以前外したときよりもスラッジが多く溜まっているような気がする。 | |

|

ニゲパイプを接続するところのフランジを外す。 汚れている。 この時、プランジャがスムーズに動くか確認しておく。 H77エラー ソレノイド不作動の場合はここが乾いて錆びている。CRC 5-56を噴きかけて数回摺動させると直る。 | |

|

ソレノイドを持ってクリクリやるとニードルを引き抜くことができる。 見た感じではスラッジは少なそう。 しかしこのベトベトこそがタールなのである。 気化器側の内壁もスラッジ固形物は少ない。 | |

| ステンレス板の端材でコリコリやって黒いカスを落とす。 | |

|

元に戻して、テスト運転。よい火力だ。 しかしこのあとまたU17エラーが出た。 翌日、屋外で空焼きをしてみたが、また出るみたい。空焼き1回ではダメなのだろう。 もう一回やってみるか。 |

分解したあとでわかったが、この機種は気化器の前の基板を外さなくても、後ろのねじ2本と燃焼室のねじ3本を外せば気化器が外せる。

|

| ニゲパイプ固定のリテイニングプレートを外して | |

|

燃焼室のタッピンねじ3本を外すと これで気化器が上に持ち上がるよ。 |

| Click on each image for a larger picture (C)2010 African Cooking School All Rights Reserved. |