2025-5-18 KENWOOD 直流定電圧・定電流電源 PA18-3A 修理

知人から、故障したCV-CCをもらった。シリアル銘板はKENWOOD TMI(Test Measure Instruments)

となっていることから、1996年~2006年頃の製品。

AC電源コーには製造年捺印が無かったので製造年が容易に判別できなかったが、

NECのIC、オペアンプ 993、ニチコンのUPFコンデンサの製造年月捺印9943,

VIOLET電機製ポテンショ9Nから1999年~2000年頃の製品であることがわかった。

参考:電解コンデンサの識別

http://bbpower.s18.xrea.com/cap.htm

故障箇所はVOLTAGE FINE 電圧微調整つまみを

CW方向に回していくと徐変で電圧は上昇するが、CWエンドに近づくと

また電圧が下がる(ふらつく)という症状。

症状から、ポテンショメータの接触不良が考えられる。ポテンショを分解して掃除をしよう。

知人から、故障したCV-CCをもらった。シリアル銘板はKENWOOD TMI(Test Measure Instruments)

となっていることから、1996年~2006年頃の製品。

AC電源コーには製造年捺印が無かったので製造年が容易に判別できなかったが、

NECのIC、オペアンプ 993、ニチコンのUPFコンデンサの製造年月捺印9943,

VIOLET電機製ポテンショ9Nから1999年~2000年頃の製品であることがわかった。

参考:電解コンデンサの識別

http://bbpower.s18.xrea.com/cap.htm

故障箇所はVOLTAGE FINE 電圧微調整つまみを

CW方向に回していくと徐変で電圧は上昇するが、CWエンドに近づくと

また電圧が下がる(ふらつく)という症状。

症状から、ポテンショメータの接触不良が考えられる。ポテンショを分解して掃除をしよう。

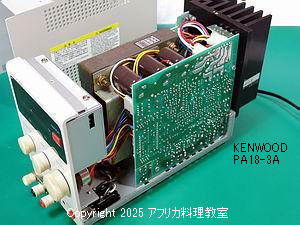

上ケースを外し、

上ケースを外し、

AMPユニット基板を取り外し、コネクタに合マークをつけて取り外しておく。

AMPユニット基板を取り外し、コネクタに合マークをつけて取り外しておく。

つまみをヘアードライヤーで少し暖めて、つまみを引き抜く。フロントパネルを取外し

じゃまなアースリードも一時的に外しておく。

ポテンショメータがマウントされている鉄板を取り外す。

つまみをヘアードライヤーで少し暖めて、つまみを引き抜く。フロントパネルを取外し

じゃまなアースリードも一時的に外しておく。

ポテンショメータがマウントされている鉄板を取り外す。

ポテンショメータが外れました。

ロット捺印は9Nなので1999年11月製と思われる。

(西暦末尾1桁 + 製造月1-9、0.N.D 日立工機方式類似 日立は月年の順)

ポテンショメータが外れました。

ロット捺印は9Nなので1999年11月製と思われる。

(西暦末尾1桁 + 製造月1-9、0.N.D 日立工機方式類似 日立は月年の順)

ポテンショメータを分解します。リアケースのカシメ部分にくさびを入れて

カシメを少し浮かし、ドライバーが入る隙間を確保し、薄刃のドライバーを

入れてドライバーを回して、ケースのカシメを少しずつ浮かす。

ポテンショメータを分解します。リアケースのカシメ部分にくさびを入れて

カシメを少し浮かし、ドライバーが入る隙間を確保し、薄刃のドライバーを

入れてドライバーを回して、ケースのカシメを少しずつ浮かす。

ころんと外れるかと思ったが、リアカバーがうまくつかめないので

ポテンショメータを穴あき板に固定して、ウォータープライヤでつかんだら

コロンと容易に外れた。

見たところ、巻き線は磨耗粉で黒ずんではいないし、何が原因なのかな。

ころんと外れるかと思ったが、リアカバーがうまくつかめないので

ポテンショメータを穴あき板に固定して、ウォータープライヤでつかんだら

コロンと容易に外れた。

見たところ、巻き線は磨耗粉で黒ずんではいないし、何が原因なのかな。

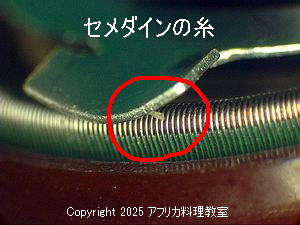

よーく見たら、巻き線とブラシの間にゴミを発見。

よーく見たら、巻き線とブラシの間にゴミを発見。

顕微鏡写真。この異物を薄刃のナイフの先で取り除く。

顕微鏡写真。この異物を薄刃のナイフの先で取り除く。

ふたをしてカシメを元に戻す。

あとは分解と逆の手順で組み立てる。

組み立ての際に、表示部のLED(CC、CV、OUTPUT)が倒れていたら、

まっすぐに戻してフロンとパネルに組み込む。

ふたをしてカシメを元に戻す。

あとは分解と逆の手順で組み立てる。

組み立ての際に、表示部のLED(CC、CV、OUTPUT)が倒れていたら、

まっすぐに戻してフロンとパネルに組み込む。

調子よくなりましたよ。

普通に使えるようになったものの、25年前の製造なので、電解コンデンサの劣化があります。、

容量は大丈夫そうだが、等価直列抵抗が大きくなっているであろうから、折を見て交換しておこう。

サービスマニュアル英文抜粋

2ページ近辺のAIによる日本語訳

この文書は、ケンウッド製の直流電源供給装置の調整と部品リストに関するサー

ビスマニュアルです。

調整

定期的なキャリブレーションが必要で、すべてのモードを調整することが推奨さ

れる。

キャリブレーションには、正確な測定器と絶縁された調整用ドライバーが必要。

電源を入れて30分以上温めてから調整を開始する。

各モデルの出力電圧と電流の設定手順が詳細に記載されている。

部品リスト

各部品のリファレンス番号と部品番号が提供されている。

コンデンサー、抵抗器、コネクターなどの詳細な仕様が含まれている。

重要な部品には、電解コンデンサー、セラミックコンデンサー、マイラーコンデ

ンサーが含まれる。

各部品の定格電圧や容量が明記されている。

回路図

回路図は、各部品の接続と配置を示している。

電源供給装置の内部構造が視覚的に理解できるようになっている。

サービス情報

サービスマニュアルは、技術者向けに設計されており、修理やメンテナンスの手

順が含まれている。

電気的な安全性に関する警告が記載されている。

Service Manual入手先

https://ia804507.us.archive.org/7/items/manual_PA183A_SM_KENWOOD_EN/PA183A_SM_KENWOOD_EN.pdf

https://archive.org/details/manual_PA183A_SM_KENWOOD_EN/page/n1/mode/2up

ここからダウンロードできます。

https://ia902309.us.archive.org/6/items/manual_PR183A_SM_KENWOOD_EN/PR183A_SM_KENWOOD_EN.pdf

https://archive.org/details/manual_PR183A_SM_KENWOOD_EN/mode/2up

針式のPR18-3Aもあったよ。

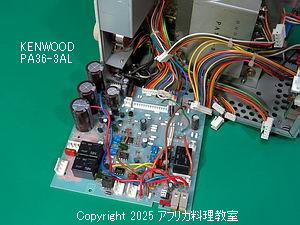

実は、このシリーズのPA36-3AL(1994年または1995年頃製)も所有している。

調子よくなりましたよ。

普通に使えるようになったものの、25年前の製造なので、電解コンデンサの劣化があります。、

容量は大丈夫そうだが、等価直列抵抗が大きくなっているであろうから、折を見て交換しておこう。

サービスマニュアル英文抜粋

2ページ近辺のAIによる日本語訳

この文書は、ケンウッド製の直流電源供給装置の調整と部品リストに関するサー

ビスマニュアルです。

調整

定期的なキャリブレーションが必要で、すべてのモードを調整することが推奨さ

れる。

キャリブレーションには、正確な測定器と絶縁された調整用ドライバーが必要。

電源を入れて30分以上温めてから調整を開始する。

各モデルの出力電圧と電流の設定手順が詳細に記載されている。

部品リスト

各部品のリファレンス番号と部品番号が提供されている。

コンデンサー、抵抗器、コネクターなどの詳細な仕様が含まれている。

重要な部品には、電解コンデンサー、セラミックコンデンサー、マイラーコンデ

ンサーが含まれる。

各部品の定格電圧や容量が明記されている。

回路図

回路図は、各部品の接続と配置を示している。

電源供給装置の内部構造が視覚的に理解できるようになっている。

サービス情報

サービスマニュアルは、技術者向けに設計されており、修理やメンテナンスの手

順が含まれている。

電気的な安全性に関する警告が記載されている。

Service Manual入手先

https://ia804507.us.archive.org/7/items/manual_PA183A_SM_KENWOOD_EN/PA183A_SM_KENWOOD_EN.pdf

https://archive.org/details/manual_PA183A_SM_KENWOOD_EN/page/n1/mode/2up

ここからダウンロードできます。

https://ia902309.us.archive.org/6/items/manual_PR183A_SM_KENWOOD_EN/PR183A_SM_KENWOOD_EN.pdf

https://archive.org/details/manual_PR183A_SM_KENWOOD_EN/mode/2up

針式のPR18-3Aもあったよ。

実は、このシリーズのPA36-3AL(1994年または1995年頃製)も所有している。

これで、2台持ち。

PA36-3ALは故障品として廃棄してあったものだが、ふつうに使えた。

電流計が無負荷時に0.01Aないし、0.02Aを指示するが、これは直せなかった。

これで、2台持ち。

PA36-3ALは故障品として廃棄してあったものだが、ふつうに使えた。

電流計が無負荷時に0.01Aないし、0.02Aを指示するが、これは直せなかった。

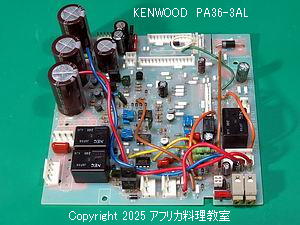

電解コンデンサは、劣化しているであろうからパーツボックスに

あるものだけ、交換した。C10 2200μF 63Vや、C1 1000μF 35Vは

無かったのでそのまま。

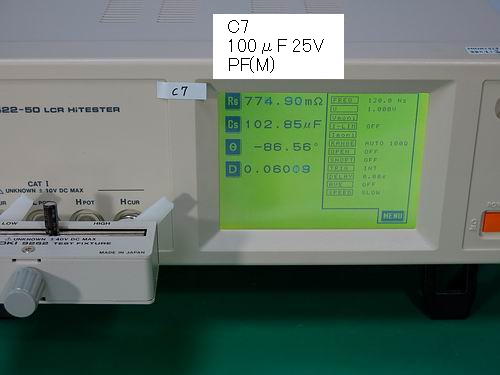

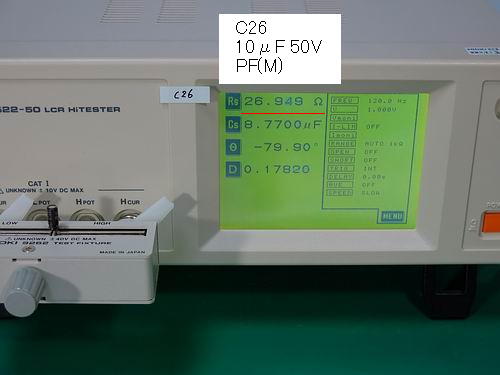

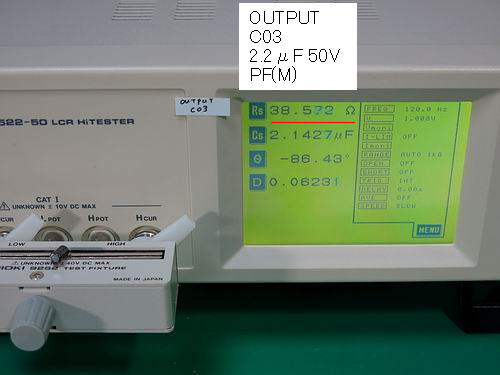

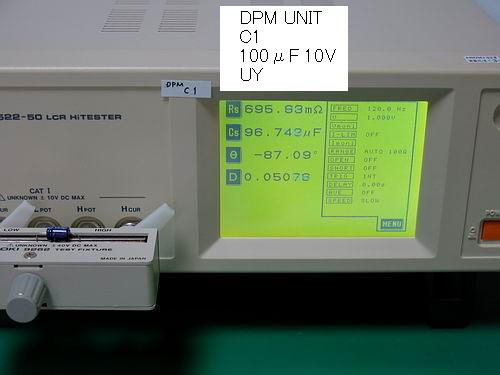

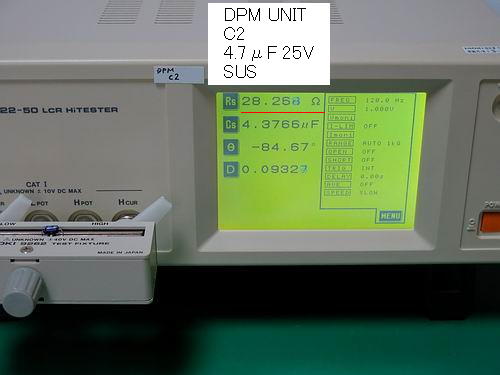

取り外したコンデンサをHIOKI LCRハイテスタ 3522-50で測定した。

このコンデンサはすべてPA36-3ALのもの。

電解コンデンサは、劣化しているであろうからパーツボックスに

あるものだけ、交換した。C10 2200μF 63Vや、C1 1000μF 35Vは

無かったのでそのまま。

取り外したコンデンサをHIOKI LCRハイテスタ 3522-50で測定した。

このコンデンサはすべてPA36-3ALのもの。

容量Csはさほど少なくなってはいないが、等価直列抵抗Rsが大きくなっていた。

小さいコンデンサほど、劣化は進んでいた。

容量Csはさほど少なくなってはいないが、等価直列抵抗Rsが大きくなっていた。

小さいコンデンサほど、劣化は進んでいた。

2025-4-26 ダイハツ ハイゼットカーゴ S320V 平成18年(2006年)式 エアコンガス充填 22062km

実は数年前からクーラーの効きが悪いことは知っていた。

主として草刈りとか、近所しか乗らないのでクーラーの効きが悪くても我慢して

乗っていた。

記憶をたどると、寒いぐらい良く効いていたのは2017年だった。あれから8年経過している。

昨年10月に浜松まで日立エアーコンプレッサを引き取りに出かけた際、

暑くて我慢の限界を超えていた。

将来この車を何年乗るかわからないけど、エアコンガス補充をして様子見することにした。

買った車屋に相談すると、エアコンの修理は時間とられるので、

外注さんに依頼しているとのこと。

そこの紹介で近所のデンソーサービス、お車の電気屋 カーエアコン修理専門店に持ち込んだ。

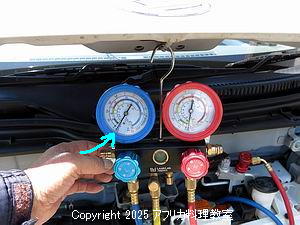

マニホールドゲージをつないでエアコン作動時の圧力を見ることで、

おおよそわかるらしい。

ガスが減っていますねときたもんだ。

どうも低圧側の指示が0.2MPaを下回っていることから、そう言っているようだ。

この機器はリーク ラボ ジャパン扱いのLL-301-MF1のようですが、

製造元はR with H社(中国製造)

マニホールドゲージをつないでエアコン作動時の圧力を見ることで、

おおよそわかるらしい。

ガスが減っていますねときたもんだ。

どうも低圧側の指示が0.2MPaを下回っていることから、そう言っているようだ。

この機器はリーク ラボ ジャパン扱いのLL-301-MF1のようですが、

製造元はR with H社(中国製造)

各部、配管やそのつなぎ目、目視で確認しても汚い汚れでわかる漏れはなかった。

見ていないのは、室内のエパボレータ。そこは簡単には見ることができないので

ガスを補充して駄目だった場合、あとで考えることにした。

各部、配管やそのつなぎ目、目視で確認しても汚い汚れでわかる漏れはなかった。

見ていないのは、室内のエパボレータ。そこは簡単には見ることができないので

ガスを補充して駄目だった場合、あとで考えることにした。

エンジン停止時は、低圧、高圧側とも同じ値を指示する。

エンジン停止時は、低圧、高圧側とも同じ値を指示する。

真空引きをして、圧力が変化ないことを確認し、

真空引きをして、圧力が変化ないことを確認し、

HFC-134a 200g缶を 1缶と半分入れて、これぐらいの圧力でOKらしい。(アイドリング時)

HFC-134a 200g缶を 1缶と半分入れて、これぐらいの圧力でOKらしい。(アイドリング時)

吹出し口温度を測ると、5℃ぐらい。一応は直った感じ。これで様子見することにした。

かかった費用

基本料金 5000円

真空引き 1200円

HFC-134a 2缶 3000円

-------------------------------

合計 9200円×1.1=10120円

高いね。

2025-3-21 GOLF 2.0TDI リアブレーキパッド点検 取外し・取付 55489km

フロントのブレーキロータにスジがあり、パッドを点検したらパッドの練り材料の

金属が析出して絡んでいた。

吹出し口温度を測ると、5℃ぐらい。一応は直った感じ。これで様子見することにした。

かかった費用

基本料金 5000円

真空引き 1200円

HFC-134a 2缶 3000円

-------------------------------

合計 9200円×1.1=10120円

高いね。

2025-3-21 GOLF 2.0TDI リアブレーキパッド点検 取外し・取付 55489km

フロントのブレーキロータにスジがあり、パッドを点検したらパッドの練り材料の

金属が析出して絡んでいた。

リアのローターにもスジが出ていたのでパッドを点検することにした。

ホイールボルトを緩め、ジャッキアップ、

ホイール取外し後、イグニッションON(エンジンは掛けず)でパーキングブレーキを解除、

その上でVCDS HEX-NETで

リアのローターにもスジが出ていたのでパッドを点検することにした。

ホイールボルトを緩め、ジャッキアップ、

ホイール取外し後、イグニッションON(エンジンは掛けず)でパーキングブレーキを解除、

その上でVCDS HEX-NETで

Select

Select

03-ABS Brakes

03-ABS Brakes

Basic Setting-04

Basic Setting-04

ドロップダウンメニューから IDE03331-ENG114972-Start lining change modeを選び

GO

ウイーンと音がして、EPBのモータが動くのを確認する。

メータパネルには、エラー:エレクトロニックパーキングブレーキの表示が出る。

そのあと、ドアを明けた時にも、都度表示される。

ドロップダウンメニューから IDE03331-ENG114972-Start lining change modeを選び

GO

ウイーンと音がして、EPBのモータが動くのを確認する。

メータパネルには、エラー:エレクトロニックパーキングブレーキの表示が出る。

そのあと、ドアを明けた時にも、都度表示される。

ガイドピンのダストキャップを取外し

ガイドピンのダストキャップを取外し

ニュービートルの時代に買った、9.5sqHEX7のビット8801K-7で外せると思ったら、

上側は何とか外せそうだったけど、下側は向こう側にある鉄の塊にレンチが干渉して外せない。

ELSAリア・ブレーキパッドの取り外しやYOUTUBEで調べてみると、T10503ビットとそれをまわす

レンチVAS6784(HAZET 6408)がSSTとして用意されていた。

ニュービートルの時代に買った、9.5sqHEX7のビット8801K-7で外せると思ったら、

上側は何とか外せそうだったけど、下側は向こう側にある鉄の塊にレンチが干渉して外せない。

ELSAリア・ブレーキパッドの取り外しやYOUTUBEで調べてみると、T10503ビットとそれをまわす

レンチVAS6784(HAZET 6408)がSSTとして用意されていた。

HAZETのビットでは無く、

KTCのビットならヘキサゴンビットのみを取り出して、s=8のメガネやギヤレンチで回すことができたであろうが、

HAZETのビットでは無く、

KTCのビットならヘキサゴンビットのみを取り出して、s=8のメガネやギヤレンチで回すことができたであろうが、

KTC T-07フィッティングテスト(後日の検証記録)

私がHAZETビットを購入した2001年頃は、KTCのBT3-07はまだ発売されていなかった。

ここで一旦中断。

トーションビームサスペンションだと9.5sqのHEX7ビットでも干渉せず回せるようである。

KTC T-07フィッティングテスト(後日の検証記録)

私がHAZETビットを購入した2001年頃は、KTCのBT3-07はまだ発売されていなかった。

ここで一旦中断。

トーションビームサスペンションだと9.5sqのHEX7ビットでも干渉せず回せるようである。

VCDSでIDE03330-ENG114972-End lining change modeを選び

GO

そのあとフォルトを消しておく。

日の出モータースにSSTを見せてくれと言ったが、日の出ももっておらず、

6.35SQのHEX7ビットを使っているとのこと。

VCDSでIDE03330-ENG114972-End lining change modeを選び

GO

そのあとフォルトを消しておく。

日の出モータースにSSTを見せてくれと言ったが、日の出ももっておらず、

6.35SQのHEX7ビットを使っているとのこと。

アストロプロダクツで6.35sqのHEX7ビットを買ってきた。昔は150円+TAXで買えたのに

今は330円もするんだよ。

アストロプロダクツで6.35sqのHEX7ビットを買ってきた。昔は150円+TAXで買えたのに

今は330円もするんだよ。

ストレートにはこういうビットセットが売っている。これを買っておいたら、

困ること無かったのにね。

アストロプロダクツの7mmのビットなら昔60円で買えたのに、今は187円もする。

安い時代に買っておくべきだった。

ここから再開、VCDS HEX-NETで

Select、

03-ABS Brakes、

Basic Setting-04、

ドロップダウンメニューから IDE03331-ENG114972-Start lining change modeを選び

GO

ウイーンと音がして、EPBのモータが動くのを確認する。

ストレートにはこういうビットセットが売っている。これを買っておいたら、

困ること無かったのにね。

アストロプロダクツの7mmのビットなら昔60円で買えたのに、今は187円もする。

安い時代に買っておくべきだった。

ここから再開、VCDS HEX-NETで

Select、

03-ABS Brakes、

Basic Setting-04、

ドロップダウンメニューから IDE03331-ENG114972-Start lining change modeを選び

GO

ウイーンと音がして、EPBのモータが動くのを確認する。

手持ちの6.35sqラチェットレンチはKTC BR10、下側は干渉せずに回せた。

レンチの柄の長さが短いので、仕方なくプラハンでコンコンやったら緩んだ。

手持ちの6.35sqラチェットレンチはKTC BR10、下側は干渉せずに回せた。

レンチの柄の長さが短いので、仕方なくプラハンでコンコンやったら緩んだ。

パッドのリテイニングスプリングを取り外す。

パッドのリテイニングスプリングを取り外す。

キャリパーを引っこ抜く。ここまでしか出てこないので、GOLF5の時も使った木台があったので

それで支えておく。

キャリパーを引っこ抜く。ここまでしか出てこないので、GOLF5の時も使った木台があったので

それで支えておく。

外したパッド。外側のパッドの表面には特に異常はなかったが、

内側のパッドを見るとスジがあった。

外したパッド。外側のパッドの表面には特に異常はなかったが、

内側のパッドを見るとスジがあった。

ローター内側を覗き込むと、スジが見えた。こっち側のほうがひどいねえ。

ここで元に戻せはもう終わりだけど、

ローター内側を覗き込むと、スジが見えた。こっち側のほうがひどいねえ。

ここで元に戻せはもう終わりだけど、

せっかくなので、パッドを洗ってやった。

せっかくなので、パッドを洗ってやった。

サンドペーパー#100で表面を少し研磨し、洗浄、その後圧炸エアーで乾燥。

サンドペーパー#100で表面を少し研磨し、洗浄、その後圧炸エアーで乾燥。

残厚を測定。5Q0-698-151N新品時は11mmであるが、7.2mm程度は残っていた。

外側のパッドのほうが早く磨耗する。

残厚を測定。5Q0-698-151N新品時は11mmであるが、7.2mm程度は残っていた。

外側のパッドのほうが早く磨耗する。

ビストンを少しだけ戻し、

ビストンを少しだけ戻し、

ブレーキシムグリースを適所に少量塗布。

ブレーキシムグリースを適所に少量塗布。

パッドをブレーキキャリアに戻し、ビストンにも少量グリスを塗布。

パッドをブレーキキャリアに戻し、ビストンにも少量グリスを塗布。

キャリパーのパッドとの当たり面にも少量塗布。

キャリパーのパッドとの当たり面にも少量塗布。

キャリパーを戻す。

キャリパーを戻す。

ガイドピンを締め付け T=35Nm

ガイドピンを締め付け T=35Nm

これでほぼ完成。

これでほぼ完成。

VCDSでIDE03330-ENG114972-End lining change mode

GO そのあとフォルトを消しておく。

必要に応じて、ブレーキ システムの基本調整を実行する

http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_VII_%285G/AU%29_ABS_Brakes#Basic_Setting

VCDSでIDE03330-ENG114972-End lining change mode

GO そのあとフォルトを消しておく。

必要に応じて、ブレーキ システムの基本調整を実行する

http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_VII_%285G/AU%29_ABS_Brakes#Basic_Setting

ELSAに指示はないが、YOUTUBE映像だと、リヤ スピード センサーコネクタの嵌合を外して作業してる。

なんでなんだろうと奥を覗き込むと、スピード センサーコネクタはEPBのコネクタ付近から

二股に分岐している。

キャリパーを引っぱると、スピード センサーコネクタへのリードが引っぱられる。

なので外しているんだ。日の出に聞いたら外さずに作業していると言っていた。

ELSAに指示はないが、YOUTUBE映像だと、リヤ スピード センサーコネクタの嵌合を外して作業してる。

なんでなんだろうと奥を覗き込むと、スピード センサーコネクタはEPBのコネクタ付近から

二股に分岐している。

キャリパーを引っぱると、スピード センサーコネクタへのリードが引っぱられる。

なので外しているんだ。日の出に聞いたら外さずに作業していると言っていた。

ホイールを元に戻し、120Nで締め付け。

2025-3-20 高儀 サブタンク ATK-120A 安全弁をいじる

ホイールを元に戻し、120Nで締め付け。

2025-3-20 高儀 サブタンク ATK-120A 安全弁をいじる

エアー・コンプレッサーの補助タンクATK-120A

製品仕様によると、最大0.8MPa。

現在使用している日立産機システム ベビコン 0.75OP-9.5GSB6は

最高圧力0.93MPaなので、そのままつなぐと補助タンクATK-120Aの安全弁

が開いてしまう。

なので、現在はコンプレッサーの二次側に取り付けた

レギュレータで0.8MPa以下にして使っているいる。

しかしながら、全体として貯め込む空気容積は大きいほうが良いので

0.93MPaでも安全弁が作動しないようにするのだ。

エアー・コンプレッサーの補助タンクATK-120A

製品仕様によると、最大0.8MPa。

現在使用している日立産機システム ベビコン 0.75OP-9.5GSB6は

最高圧力0.93MPaなので、そのままつなぐと補助タンクATK-120Aの安全弁

が開いてしまう。

なので、現在はコンプレッサーの二次側に取り付けた

レギュレータで0.8MPa以下にして使っているいる。

しかしながら、全体として貯め込む空気容積は大きいほうが良いので

0.93MPaでも安全弁が作動しないようにするのだ。

安全弁には赤いキャップが被せてあり、不用意に触れないようになっている。

安全弁には赤いキャップが被せてあり、不用意に触れないようになっている。

二重カンを取り外して、赤いキャップを取り外す。

安全弁をよく見ると、BAR 8.8と刻印がある。8.8気圧(=0.88MPa)の安全弁が使ってある。

二重カンを取り外して、赤いキャップを取り外す。

安全弁をよく見ると、BAR 8.8と刻印がある。8.8気圧(=0.88MPa)の安全弁が使ってある。

ロックナットを緩め、調整ねじをCW方向に3/4Tほど締める。

(実際の手順は、1T回したところで、0.93MPaを一次側に供給し、

3/4T程度緩めるとシューシュー音が出始めたので、そこから1/2T締め直した。)

ロックナットを緩め、調整ねじをCW方向に3/4Tほど締める。

(実際の手順は、1T回したところで、0.93MPaを一次側に供給し、

3/4T程度緩めるとシューシュー音が出始めたので、そこから1/2T締め直した。)

ロックナットを締め付け、キャップを被せて元に戻す。

これでコンプレッサーの最高圧力を供給しても、プシューと開かないようにできました。

1MPaぐらいは耐えるでしょう。継ぎ手から漏れることはあっても破裂まではまではしないであろう。

製品の保証圧力を超えて使うわけだから、よいこはまねしてはいけません。

2025-3-15 GOLF 2.0TDI バッテリー システムテスト

この車では、スターターテストやオルタネータテストをやってなかった。

きょうやってみました。

ロックナットを締め付け、キャップを被せて元に戻す。

これでコンプレッサーの最高圧力を供給しても、プシューと開かないようにできました。

1MPaぐらいは耐えるでしょう。継ぎ手から漏れることはあっても破裂まではまではしないであろう。

製品の保証圧力を超えて使うわけだから、よいこはまねしてはいけません。

2025-3-15 GOLF 2.0TDI バッテリー システムテスト

この車では、スターターテストやオルタネータテストをやってなかった。

きょうやってみました。

バッテリーアナライザーEXP-800をつなぎ、SystemTestを選択、

まずバッテリーのCCAを測定した後、スターターを回したり、

アクセルを吹かしたり、ブロワーを回したり、画面指示に従って

進むと測定が終わる。

バッテリーアナライザーEXP-800をつなぎ、SystemTestを選択、

まずバッテリーのCCAを測定した後、スターターを回したり、

アクセルを吹かしたり、ブロワーを回したり、画面指示に従って

進むと測定が終わる。

終了後は、ながーい紙がプリントアウトされる。

終了後は、ながーい紙がプリントアウトされる。

バッテリーは中古なのでくたびれているが、もうしばらくは

使えそうだ。

この車の場合は500CCAを下回るとバッテリーの寿命と考える。

昔、セルモータの電流を測定したら、Peakで432Aでした。

2025-3-9 GOLF 2.0TDI フロントブレーキパッド清掃 55056km

最近気になったことがある。それはブレーキかけて停止直前にゴゴゴ音がする。

右前から音がする。だいぶ前からローターには筋が出ており、こういうときは

パッドの摩擦材になにか硬い素材があって、それが悪さしている。

音がしているということは、人間の耳に聞こえる周波数で、

どこかが振動しているということ。

ブレーキパッドを外して点検します。

バッテリーは中古なのでくたびれているが、もうしばらくは

使えそうだ。

この車の場合は500CCAを下回るとバッテリーの寿命と考える。

昔、セルモータの電流を測定したら、Peakで432Aでした。

2025-3-9 GOLF 2.0TDI フロントブレーキパッド清掃 55056km

最近気になったことがある。それはブレーキかけて停止直前にゴゴゴ音がする。

右前から音がする。だいぶ前からローターには筋が出ており、こういうときは

パッドの摩擦材になにか硬い素材があって、それが悪さしている。

音がしているということは、人間の耳に聞こえる周波数で、

どこかが振動しているということ。

ブレーキパッドを外して点検します。

ジャッキアップ、タイヤつきホイール取り外し。ブレーキローターにスジが出ている。

ジャッキアップ、タイヤつきホイール取り外し。ブレーキローターにスジが出ている。

キャリパー固定ボルトを取り外す。

ガイドピン側は薄い17mmのスパナで固定し、ボルトは13mmのメガネで取り外すのであるが、

通なVW愛好家は、13mmのメガネではガタが大きいので、1/2インチのメガネを使う。

大昔からだけどアメリカンサイズの工具でも緩めることができるように、インチサイズなのである。

ボルトはメック加工してあるので、緩んだあと取り外すのに少し苦労する。

キャリパー固定ボルトを取り外す。

ガイドピン側は薄い17mmのスパナで固定し、ボルトは13mmのメガネで取り外すのであるが、

通なVW愛好家は、13mmのメガネではガタが大きいので、1/2インチのメガネを使う。

大昔からだけどアメリカンサイズの工具でも緩めることができるように、インチサイズなのである。

ボルトはメック加工してあるので、緩んだあと取り外すのに少し苦労する。

キャリパーを外し、ストラットのばねに引っ掛けておく。パッドを取り外す。

キャリパーを外し、ストラットのばねに引っ掛けておく。パッドを取り外す。

内側には目立ったスジは無かった。

内側には目立ったスジは無かった。

外したパッド 5Q0-698-151D 磨耗センサーなし(1ZP JURID 200 19 日本バージョン)

外したパッド 5Q0-698-151D 磨耗センサーなし(1ZP JURID 200 19 日本バージョン)

外側のパッドに何か光るものが見えた。

外側のパッドに何か光るものが見えた。

キッチン洗剤で汚れを洗い流す。

キッチン洗剤で汚れを洗い流す。

光っているものは、研磨材に練り込まれた金属である。他の部分は細かく粉砕されているが

ここには大きなものがあったということである。

光っているものは、研磨材に練り込まれた金属である。他の部分は細かく粉砕されているが

ここには大きなものがあったということである。

自作の工具でペロッとやったらめくれました。

自作の工具でペロッとやったらめくれました。

残厚を測定するとまだ8mm以上残っている。なのでこのまま使います。

残厚を測定するとまだ8mm以上残っている。なのでこのまま使います。

この前使ったサンドペーパー#180はもう目が残っていなかったので

ストックの#320で表面を少し研磨して一皮剥く。

この前使ったサンドペーパー#180はもう目が残っていなかったので

ストックの#320で表面を少し研磨して一皮剥く。

一皮剥いたつもりであったが、明るい屋外で見てみると削れていないところがあった。

まあいいだろう。

一皮剥いたつもりであったが、明るい屋外で見てみると削れていないところがあった。

まあいいだろう。

ブレーキキャリアに洗剤をぶっかけ、古歯ブラシで汚れを取り除き

ブレーキキャリアに洗剤をぶっかけ、古歯ブラシで汚れを取り除き

水洗いしておく。

注意:水洗いしたあとはガイドピンの雌ねじに水が入っているので

エアーダスターで水分を吹き飛ばしておく。

水洗いしておく。

注意:水洗いしたあとはガイドピンの雌ねじに水が入っているので

エアーダスターで水分を吹き飛ばしておく。

ブレーキリザーバータンクの液面を確認しておく。

ブレーキリザーバータンクの液面を確認しておく。

キャリパーや、ピストンのシムグリースをガソリンでふき取り、

キャリパーや、ピストンのシムグリースをガソリンでふき取り、

ピストンを少し押し込んでおく。

ピストンを少し押し込んでおく。

ブレーキシムグリースをパッドの金具や当たり面に塗り、

このグリスの成分は銅の粉とグリスなのだが、なぜか深緑色。

トヨタのブレーキパッドに付属している銅色のものとは違う。

ブレーキシムグリースをパッドの金具や当たり面に塗り、

このグリスの成分は銅の粉とグリスなのだが、なぜか深緑色。

トヨタのブレーキパッドに付属している銅色のものとは違う。

ブレーキキャリアに戻す。

ブレーキキャリアに戻す。

ビストンと、キャリパーにシムグリースを塗る。

ビストンと、キャリパーにシムグリースを塗る。

キャリパーをキャリアに戻し、キャリパー固定ボルトを締め付ける。

キャリパーをキャリアに戻し、キャリパー固定ボルトを締め付ける。

これでほぼ完成。ブレーキローターに付着した油汚れ等を

ブレーキ&パーツクリーナーで脱脂しておく。

これでほぼ完成。ブレーキローターに付着した油汚れ等を

ブレーキ&パーツクリーナーで脱脂しておく。

タイヤつきホイールを元に戻し

タイヤつきホイールを元に戻し

ホイールボルトを締め付け。T=120Nm

試走した結果、ゴゴゴ音は消えた感じ。

ブレーキゴゴゴ音の主たる原因はローター側ではなく、造りの悪いパッドの研磨材が原因。

ドイツ製のパッドは作りが良くない。

多くの場合、パッドを良質のものに取り替えるか、パッドから析出した金属を取り除くことで

解決するであろう。

本件をディーラーに話したら、サービステクニシャンは知っていた既知の

事例だそうだ。ローターに筋が出て、ゴゴゴ音が出る時は、パッド内部からの

大きな摩擦材金属片の析出が原因。そのまま放置しておいてもその金属片が

削れて無くなれば、音の問題は解決するので特に除去することはしない。

この情報を知っていたら、こんなに長く不快な音を気にすることもなく、

早期にメンテナンスできたであろう。

純正ブレーキパッドの価格は高いですね。

5Q0-698-151D フロント 日本バージョン JURID 200FF JU0 DE 27200円

5Q0-698-151S フロント 日本バージョン

上記151Dと同じものだけど、右ピストン側の1枚だけがフェロード製(GB)

JURID 200FF FR4 GB

5Q0-698-451N リア 17270円 2022年価格

現在ではリアも2万円越えているらしい。

後日リア・ブレーキパッドも外して見たろかとやり始めたら

リア・ブレーキパッドの取り外しはT10503(HEX7の短いビット)が要るんだよ。

ELSAから、HTML文書をかっぱらう手順

1)当該ページを開き、右クリックでソースの表示

2)ファイル、名前をつけて保存で、マイドキュメント等にHTML文書を保存する。

3)保存したHTML文書をインターネットエクスプイローラーで開き、

4)ファイル、名前をつけて保存、Webページ、完全(*.htm;*html)で保存する。

これでhtmlファイルと、htmlに使ってある引用画像等が下位フォルダに保存される。

保存するhtmlファイル名を英文にしないと、自分のサーバーにアップロードできない場合があるよ。

2025-2-24 日立ベビコン 安全弁を調整

日立産機システム ベビコン 0.75OP-9.5GSB6

ホイールボルトを締め付け。T=120Nm

試走した結果、ゴゴゴ音は消えた感じ。

ブレーキゴゴゴ音の主たる原因はローター側ではなく、造りの悪いパッドの研磨材が原因。

ドイツ製のパッドは作りが良くない。

多くの場合、パッドを良質のものに取り替えるか、パッドから析出した金属を取り除くことで

解決するであろう。

本件をディーラーに話したら、サービステクニシャンは知っていた既知の

事例だそうだ。ローターに筋が出て、ゴゴゴ音が出る時は、パッド内部からの

大きな摩擦材金属片の析出が原因。そのまま放置しておいてもその金属片が

削れて無くなれば、音の問題は解決するので特に除去することはしない。

この情報を知っていたら、こんなに長く不快な音を気にすることもなく、

早期にメンテナンスできたであろう。

純正ブレーキパッドの価格は高いですね。

5Q0-698-151D フロント 日本バージョン JURID 200FF JU0 DE 27200円

5Q0-698-151S フロント 日本バージョン

上記151Dと同じものだけど、右ピストン側の1枚だけがフェロード製(GB)

JURID 200FF FR4 GB

5Q0-698-451N リア 17270円 2022年価格

現在ではリアも2万円越えているらしい。

後日リア・ブレーキパッドも外して見たろかとやり始めたら

リア・ブレーキパッドの取り外しはT10503(HEX7の短いビット)が要るんだよ。

ELSAから、HTML文書をかっぱらう手順

1)当該ページを開き、右クリックでソースの表示

2)ファイル、名前をつけて保存で、マイドキュメント等にHTML文書を保存する。

3)保存したHTML文書をインターネットエクスプイローラーで開き、

4)ファイル、名前をつけて保存、Webページ、完全(*.htm;*html)で保存する。

これでhtmlファイルと、htmlに使ってある引用画像等が下位フォルダに保存される。

保存するhtmlファイル名を英文にしないと、自分のサーバーにアップロードできない場合があるよ。

2025-2-24 日立ベビコン 安全弁を調整

日立産機システム ベビコン 0.75OP-9.5GSB6

ついこの前から、満タンに近づくと安全弁が開いてしまうトラブルに遭遇。

0.85MPaを越えるあたりで開いてしまう。

ついこの前から、満タンに近づくと安全弁が開いてしまうトラブルに遭遇。

0.85MPaを越えるあたりで開いてしまう。

安全弁を分解してみよう。

キーリングを外し、ロックナット(s=19)を緩める。

安全弁を分解してみよう。

キーリングを外し、ロックナット(s=19)を緩める。

上側のボルト=調整ねじを手で緩めて外す。

上側のボルト=調整ねじを手で緩めて外す。

バルブロッドは固着しておらず、すんなりと外せた。

ばねも錆びてはいない。屋外で使用すると、このあたりは錆びが

発生するのですが、どうもこの機械はずっーと屋内で使用されて

いたと思われる。

さて、早めに安全弁が開いてしまう原因について、ゴム弁の圧痕

状態からなんとなくわかった。

バルブロッドは固着しておらず、すんなりと外せた。

ばねも錆びてはいない。屋外で使用すると、このあたりは錆びが

発生するのですが、どうもこの機械はずっーと屋内で使用されて

いたと思われる。

さて、早めに安全弁が開いてしまう原因について、ゴム弁の圧痕

状態からなんとなくわかった。

弁座や外周にさび等の発生はない。

ようするにゴム弁に圧痕がついてくぼんでしまい、その結果ばね

が伸びて初期の設定圧力よりも低い圧力で、安全弁が開いてしま

ったということのようである。

弁座や外周にさび等の発生はない。

ようするにゴム弁に圧痕がついてくぼんでしまい、その結果ばね

が伸びて初期の設定圧力よりも低い圧力で、安全弁が開いてしま

ったということのようである。

元に戻して、調節ねじを余分に締めておき、コンプレッサーを

動作させ最大圧力で安全弁が働かないことを確認しておき、そこ

から調整ねじを少し緩め、プシューとエアーを放出する少し手前を

探し、ロックナットを締める。

ボルトの上面に捺印されたDのはんこの位置から、

約270°締め込んだ位置でようやくおさまった感じ。

調整ねじの見えているねじ山の数を数えると、私の個体は

5山ほどであったが、YOUTUBEの同型機等の映像や写真を見ると、

ねじ山は3山ないし4山程度であった。それを加味すると、

やっぱり私の調整点は低めであったと思われる。

2025-2-8 今朝の大雪

元に戻して、調節ねじを余分に締めておき、コンプレッサーを

動作させ最大圧力で安全弁が働かないことを確認しておき、そこ

から調整ねじを少し緩め、プシューとエアーを放出する少し手前を

探し、ロックナットを締める。

ボルトの上面に捺印されたDのはんこの位置から、

約270°締め込んだ位置でようやくおさまった感じ。

調整ねじの見えているねじ山の数を数えると、私の個体は

5山ほどであったが、YOUTUBEの同型機等の映像や写真を見ると、

ねじ山は3山ないし4山程度であった。それを加味すると、

やっぱり私の調整点は低めであったと思われる。

2025-2-8 今朝の大雪

6:30頃は約10cmの積雪。ゴルフ号は夏タイヤに履き替えちゃったので

今日は休憩。

しかたないので、一年中スタッドレスを履いているハイゼットカーゴで

喫茶店へお出かけした。

その帰り道、家の30m手前でギヤを落としてエンジンブレーキ

かけたら、ケツが滑って頭が対向車線に呼び出して停車。

対向車は無く、縁石も無かったので車は無事だった。

後ろを走っていた車は、さぞかしびっくりしただろうな。

家に着いたら、さらに雪が積もっていた。15cm~20cm。

雪道は気をつけよう。

2025-1-26 ゴルフ 2.0 TDI 夏タイヤ

ピレリ Cinturato P7 (P7C2) 225/45R17 91Y (DOT 1XB=MADE IN ITALY, 製造週年2024)に取替え 53584km

2024-12-1 まずタイヤを購入

6:30頃は約10cmの積雪。ゴルフ号は夏タイヤに履き替えちゃったので

今日は休憩。

しかたないので、一年中スタッドレスを履いているハイゼットカーゴで

喫茶店へお出かけした。

その帰り道、家の30m手前でギヤを落としてエンジンブレーキ

かけたら、ケツが滑って頭が対向車線に呼び出して停車。

対向車は無く、縁石も無かったので車は無事だった。

後ろを走っていた車は、さぞかしびっくりしただろうな。

家に着いたら、さらに雪が積もっていた。15cm~20cm。

雪道は気をつけよう。

2025-1-26 ゴルフ 2.0 TDI 夏タイヤ

ピレリ Cinturato P7 (P7C2) 225/45R17 91Y (DOT 1XB=MADE IN ITALY, 製造週年2024)に取替え 53584km

2024-12-1 まずタイヤを購入

丹波市のコハラゴム=TIRE Wheel PREMIUMで1本16700円×4本=66800円 送料込み

今まではAuto WayとかYAで購入していたが、今回はコハラゴムで購入。安かった。

コハラゴムのタイヤは、知らぬ間に売り切れになるので、メジャーなサイズの安いタイヤは

早めに購入すべし。

2025-1-11

丹波市のコハラゴム=TIRE Wheel PREMIUMで1本16700円×4本=66800円 送料込み

今まではAuto WayとかYAで購入していたが、今回はコハラゴムで購入。安かった。

コハラゴムのタイヤは、知らぬ間に売り切れになるので、メジャーなサイズの安いタイヤは

早めに購入すべし。

2025-1-11

BRIDGESTONE TURANZA T001 MADE in POLAND

225/45R17 91W 製造週年は1919

BRIDGESTONE TURANZA T001 MADE in POLAND

225/45R17 91W 製造週年は1919

夏タイヤのバランスウェイトを温風で暖め、スクレーパではがす。

残ったのりを、ガソリンを浸したボロ布できれいにはがす。

夏タイヤのバランスウェイトを温風で暖め、スクレーパではがす。

残ったのりを、ガソリンを浸したボロ布できれいにはがす。

純正ホイールから取り外したバランスウエイトの質量を測定したところ

5.8g~48.8gであった。

GOLF7の時代から、一部のドイツ生産車は専用のバランスウエイト切断機を使って、

1gの分解能でバランスウエイトを切断し、貼っていると思われる。

元の部品はどんな長さで補給されているのか興味深い。

スポンジ状のウエイトは、どんな素材でできているのだろうか。

純正ホイールから取り外したバランスウエイトの質量を測定したところ

5.8g~48.8gであった。

GOLF7の時代から、一部のドイツ生産車は専用のバランスウエイト切断機を使って、

1gの分解能でバランスウエイトを切断し、貼っていると思われる。

元の部品はどんな長さで補給されているのか興味深い。

スポンジ状のウエイトは、どんな素材でできているのだろうか。

WEBで調べたところ、

WEBで調べたところ、

このウェイトは3Mが供給しているようだ。

TN4019E – LW 1巻225m ただこれは生産ライン用であり、アフターマーケット用には

幅19mmは用意されていない。

参考リンク

https://www.3m.com/3M/en_US/p/c/automotive-parts-hardware/wheel-weights-parts/i/automotive/

https://www.3m.com/3M/en_US/p/d/b40070542/

https://multimedia.3m.com/mws/media/844908O/3mtm-wheel-weights-oem-product-offerings.pdf?&fn=WW_All-Profiles_OEMs_TDS_Jan2013_R4.pdf

スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニーの特許

【特許番号】特許第5491202号(P5491202)

【特許番号】特許第6577956号(P6577956)

材料だけでなく、バランスウエイトを切断して貼り付ける

供給装置周辺までもをおさえている。

このウェイトは3Mが供給しているようだ。

TN4019E – LW 1巻225m ただこれは生産ライン用であり、アフターマーケット用には

幅19mmは用意されていない。

参考リンク

https://www.3m.com/3M/en_US/p/c/automotive-parts-hardware/wheel-weights-parts/i/automotive/

https://www.3m.com/3M/en_US/p/d/b40070542/

https://multimedia.3m.com/mws/media/844908O/3mtm-wheel-weights-oem-product-offerings.pdf?&fn=WW_All-Profiles_OEMs_TDS_Jan2013_R4.pdf

スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニーの特許

【特許番号】特許第5491202号(P5491202)

【特許番号】特許第6577956号(P6577956)

材料だけでなく、バランスウエイトを切断して貼り付ける

供給装置周辺までもをおさえている。

ハイゼットカーゴに積んで、日の出モータースまで持っていく。

日の出では、自社で交換せず近所の共栄タイヤに外注する。

2025年1月25日、日の出から引き取ってくる。

・支払い明細 VW正規ディーラーなので高いよ

タイヤ4本取替え、バランス調整 20000円

廃タイヤ処理代(4本) 1200円

タイヤバルブ WONDER 1213/TR413 VW301-601-361 1本300円×4個=1200円

VW純正バランスウェイト

10g 1K0-601-179E 940円×3個 2820円

30g 1K0-601-184E 1200円

55g 1K0-601-189E 1500円

------------------------------------------------------------------

計 27920円

×1.1 30712円

端数は出精値引きで 30000円を支払い

ハイゼットカーゴに積んで、日の出モータースまで持っていく。

日の出では、自社で交換せず近所の共栄タイヤに外注する。

2025年1月25日、日の出から引き取ってくる。

・支払い明細 VW正規ディーラーなので高いよ

タイヤ4本取替え、バランス調整 20000円

廃タイヤ処理代(4本) 1200円

タイヤバルブ WONDER 1213/TR413 VW301-601-361 1本300円×4個=1200円

VW純正バランスウェイト

10g 1K0-601-179E 940円×3個 2820円

30g 1K0-601-184E 1200円

55g 1K0-601-189E 1500円

------------------------------------------------------------------

計 27920円

×1.1 30712円

端数は出精値引きで 30000円を支払い

翌朝まで車で保管 新品時の残り溝は6.9mm前後 PIRELLIは溝が浅い。

1月ももう下旬だし、雪はもう降らないと予想。

翌朝まで車で保管 新品時の残り溝は6.9mm前後 PIRELLIは溝が浅い。

1月ももう下旬だし、雪はもう降らないと予想。

なのでスタッドレスから夏タイヤに交換

なのでスタッドレスから夏タイヤに交換

ホイールボルト締付けトルク=120Nm

ホイールボルト締付けトルク=120Nm

バルブキャップをニュービートルの時から更新しつつ使っているバルブエクステンション Alligator 9-330275

3B0-601-373Aに交換

このバルブエクステンション、

元々は鉄ホイール+ホイールキャップの車両に対して、エアーを注入する祭に、

バルブキャップがホイールキャップに隠れ指でバルブキャップを回しにくい

ために、装備されていたもの。

2001年当時は、鉄ホイールもアルミホイールも区別無くバルブエクステンションが

装備されていたが、2005年2006年ごろから装備されなくなった。

昔の人は、このバルブエクステンションを捨てて、オプションのVWマーク入り

メッキキャップを装着している人が多かった。(バルブエクステンションの便利さを知らぬまま)

バルブキャップをニュービートルの時から更新しつつ使っているバルブエクステンション Alligator 9-330275

3B0-601-373Aに交換

このバルブエクステンション、

元々は鉄ホイール+ホイールキャップの車両に対して、エアーを注入する祭に、

バルブキャップがホイールキャップに隠れ指でバルブキャップを回しにくい

ために、装備されていたもの。

2001年当時は、鉄ホイールもアルミホイールも区別無くバルブエクステンションが

装備されていたが、2005年2006年ごろから装備されなくなった。

昔の人は、このバルブエクステンションを捨てて、オプションのVWマーク入り

メッキキャップを装着している人が多かった。(バルブエクステンションの便利さを知らぬまま)

タイヤ空気圧を測ると、270kPa~275kPaだったので、エアーは補充せずに

270kPaに調整。

交換後20kmぐらい走行したけど、ひと皮剥けるまでは心配だったけど

ブレーキングですべることなく、ちゃんとグリップする。

静かだよ。ステアリングを切ればちゃんと曲がる。

ビートルの時に履いていた、ブリヂストンTURANZA T005は最悪のタイヤだった。

ステアリングを切ってもまっすぐ走って、畑に突っ込みそうになった。

ヨーロッパブランドタイヤは、それなりにちゃんと曲がる。コンチネンタル Sport Contact2ほど

ハンドリング性能は良くないが、がまん限。

やっぱりコンチネンタルにしとけばよかったかな?

2024-12-14 ゴルフ 2.0 TDI ポーレンフィルタ取替え 52345km

前回交換したのは、昨年の9月だった。それから1年ちょっと経過。最近になって

においが気になるようになったので交換。

タイヤ空気圧を測ると、270kPa~275kPaだったので、エアーは補充せずに

270kPaに調整。

交換後20kmぐらい走行したけど、ひと皮剥けるまでは心配だったけど

ブレーキングですべることなく、ちゃんとグリップする。

静かだよ。ステアリングを切ればちゃんと曲がる。

ビートルの時に履いていた、ブリヂストンTURANZA T005は最悪のタイヤだった。

ステアリングを切ってもまっすぐ走って、畑に突っ込みそうになった。

ヨーロッパブランドタイヤは、それなりにちゃんと曲がる。コンチネンタル Sport Contact2ほど

ハンドリング性能は良くないが、がまん限。

やっぱりコンチネンタルにしとけばよかったかな?

2024-12-14 ゴルフ 2.0 TDI ポーレンフィルタ取替え 52345km

前回交換したのは、昨年の9月だった。それから1年ちょっと経過。最近になって

においが気になるようになったので交換。

今回は、Aliで6月に買ったWest GuardブランドのMK9070P を採用。

1233円、安くはない。

今回は、Aliで6月に買ったWest GuardブランドのMK9070P を採用。

1233円、安くはない。

グローブボックスの中身はすべて取り出しておく。グローブボックスリッドのエンドストップ(2箇所)を上側に押して

グローブボックスをさらに手前へ引く。ところが冬はプラスチックが固くて、右側は簡単には外せなかった。

ダンピングエレメントからラックを慎重に取り外す。

グローブボックスリッドサービスポジションにすれば、ポーレンフィルタカバーにアクセスできる。

グローブボックスの中身はすべて取り出しておく。グローブボックスリッドのエンドストップ(2箇所)を上側に押して

グローブボックスをさらに手前へ引く。ところが冬はプラスチックが固くて、右側は簡単には外せなかった。

ダンピングエレメントからラックを慎重に取り外す。

グローブボックスリッドサービスポジションにすれば、ポーレンフィルタカバーにアクセスできる。

上方に爪が3箇所ある。一番左から順に爪を下に引きながらパコパコパコと外す。

フィルタカバーを外せば、フィルターが見える。これは昨年交換した中国製5Q0-819-653

上方に爪が3箇所ある。一番左から順に爪を下に引きながらパコパコパコと外す。

フィルタカバーを外せば、フィルターが見える。これは昨年交換した中国製5Q0-819-653

新品との比較。最近は主として外気導入で使っているので、上側にはごみが多いが、下側はそれほどでもなかった。

新品との比較。最近は主として外気導入で使っているので、上側にはごみが多いが、下側はそれほどでもなかった。

毎度のことであるが、すんなり真っ直ぐには入らないので、右側を少し歪ませ潰しながら強引に挿入。

毎度のことであるが、すんなり真っ直ぐには入らないので、右側を少し歪ませ潰しながら強引に挿入。

フィルターカバーを戻し、

フィルターカバーを戻し、

ダンピングエレメントの中を通し、グローブボックスを元に戻せば終了。

2024-12-7 フィルタ付レギュレータ(F.R.ユニット) BN-3R21F-8からエア漏れ

エアーコンプレッサーが停止していると、どこからかエアーが少量もれており、

エアーを使っていないにもかかわらず、圧が下がってコンプレッサーが

再起動する。

どこから漏れているのか、石鹸水をぶっ掛ければ不具合箇所はすぐに

わかるはずであるが、実は数日かかかって特定した。

ダンピングエレメントの中を通し、グローブボックスを元に戻せば終了。

2024-12-7 フィルタ付レギュレータ(F.R.ユニット) BN-3R21F-8からエア漏れ

エアーコンプレッサーが停止していると、どこからかエアーが少量もれており、

エアーを使っていないにもかかわらず、圧が下がってコンプレッサーが

再起動する。

どこから漏れているのか、石鹸水をぶっ掛ければ不具合箇所はすぐに

わかるはずであるが、実は数日かかかって特定した。

これは、エアーホースリールの手前にある、フィルタ付レギュレータ。

一般にFRユニットと略されるもの。日本精器製。

その前には、ボールバルブでエアーを止めることができようにしてあるのだが、

エアーを止めると、圧が徐々に下がって行く。下側にあるエアーカプラ

20SMからエアー漏れがあったので、20SM内部にあるゴムパッキンを新品に換えたり、

新品の20SMに交換しても、まだ漏れている。ひょっとしてと思ったら

FRユニットから漏れていた。

二次側圧力を受けて動作するピストンの推力に対応して減圧作動をするバルブの

当たりが悪くなり、エアーが漏れていた。言ってみれば、よくある故障である。

これは、エアーホースリールの手前にある、フィルタ付レギュレータ。

一般にFRユニットと略されるもの。日本精器製。

その前には、ボールバルブでエアーを止めることができようにしてあるのだが、

エアーを止めると、圧が徐々に下がって行く。下側にあるエアーカプラ

20SMからエアー漏れがあったので、20SM内部にあるゴムパッキンを新品に換えたり、

新品の20SMに交換しても、まだ漏れている。ひょっとしてと思ったら

FRユニットから漏れていた。

二次側圧力を受けて動作するピストンの推力に対応して減圧作動をするバルブの

当たりが悪くなり、エアーが漏れていた。言ってみれば、よくある故障である。

金属製のケースガードを外した後、ボトルケースを外す。

上側の調節ハンドルも外してあるが、これはどうせピストン周りを

清掃することになるであろうから先に外したのであり、

下側を分解すれば目的のバルブに到達できるよ。

金属製のケースガードを外した後、ボトルケースを外す。

上側の調節ハンドルも外してあるが、これはどうせピストン周りを

清掃することになるであろうから先に外したのであり、

下側を分解すれば目的のバルブに到達できるよ。

下側にあるなべ小ねじM4×30をはずして、羽根(バッフル)とフィルタエレメントを外す。

下側にあるなべ小ねじM4×30をはずして、羽根(バッフル)とフィルタエレメントを外す。

上側にも羽根(デフレクタ)が貼り付いているのでそれもはずす。

上側にも羽根(デフレクタ)が貼り付いているのでそれもはずす。

バルブばねを固定しているバルブサポート(s=17)を緩めると

バルブとバルブばねが取り出せる。

バルブばねを固定しているバルブサポート(s=17)を緩めると

バルブとバルブばねが取り出せる。

バルブは異物も付着していたのでガゾリンで洗浄しておく。

ゴムの当たり面が相手の弁座の形に窪んでいるので、

バルブは異物も付着していたのでガゾリンで洗浄しておく。

ゴムの当たり面が相手の弁座の形に窪んでいるので、

耐水ペーパー#1000を用いて、表面をこすって弁座の段付きが無くなるように一皮剥く。

研三にパーツの供給はできるかと聞いたが、このバルブやピストンパッキンの部品供給なしないとのこと。

供給できるのは、下半分の透明ケースとそのパッキン、それにゴミ取りのエレメントだけだとさ。

ユーザーが必要とする消耗品がどれなのか、あほだからわからないようだ。

あとは分解と逆の手順で組み付ける。

結果、漏れはおさまりました。圧力計の針を目で追っても

動きません。数時間放置しても圧は残っている。

ゴムだけ供給されれば、長く使えるのだけど、

もともとゴミ箱から拾ってきた廃棄品だし、お金をかけずに

延命できれば、それでいい。

2024-12-1 ゴルフ号 バッテリーPOOR

VARTA SILVER DYNAMIC AGM LN3 570-901-076に交換 51994km

耐水ペーパー#1000を用いて、表面をこすって弁座の段付きが無くなるように一皮剥く。

研三にパーツの供給はできるかと聞いたが、このバルブやピストンパッキンの部品供給なしないとのこと。

供給できるのは、下半分の透明ケースとそのパッキン、それにゴミ取りのエレメントだけだとさ。

ユーザーが必要とする消耗品がどれなのか、あほだからわからないようだ。

あとは分解と逆の手順で組み付ける。

結果、漏れはおさまりました。圧力計の針を目で追っても

動きません。数時間放置しても圧は残っている。

ゴムだけ供給されれば、長く使えるのだけど、

もともとゴミ箱から拾ってきた廃棄品だし、お金をかけずに

延命できれば、それでいい。

2024-12-1 ゴルフ号 バッテリーPOOR

VARTA SILVER DYNAMIC AGM LN3 570-901-076に交換 51994km

アイドリング ストップ キャンセラーを取り付けたが、

START/STOPシステムを有効にしても、常に「エネルギー需要が高すぎます」と

メッセージが出ており、全くアイドリングストップしなかったことに最近気づいた。

日の出モータースに聞いたところ、バッテリーの寿命かもとのこと。

多くの場合、バッテリーがくたばってくると、常にこのメッセージが出るそうだ。

充電電流が多くてそうなるのか、電圧監視でそうなるのか定かではないが、

交換時期にきているらしい。セルは普通に回るので、劣化に気づきにくい。

このバッテリーは2021年1月25日製造である。ゆえに3年10ヶ月経過している。

VW純正の割には、長持ちしたほうだと言えるでしょう。

アイドリング ストップ キャンセラーを取り付けたが、

START/STOPシステムを有効にしても、常に「エネルギー需要が高すぎます」と

メッセージが出ており、全くアイドリングストップしなかったことに最近気づいた。

日の出モータースに聞いたところ、バッテリーの寿命かもとのこと。

多くの場合、バッテリーがくたばってくると、常にこのメッセージが出るそうだ。

充電電流が多くてそうなるのか、電圧監視でそうなるのか定かではないが、

交換時期にきているらしい。セルは普通に回るので、劣化に気づきにくい。

このバッテリーは2021年1月25日製造である。ゆえに3年10ヶ月経過している。

VW純正の割には、長持ちしたほうだと言えるでしょう。

久々にミドトロニクス バッテリーアナライザー EXP-800でCCA値を測定してみると

何と419CCAまで劣化。9月に測定したときは511CCAだった。気づいてはいたことだけど、

そこからが急に劣化してきたということかな。

久々にミドトロニクス バッテリーアナライザー EXP-800でCCA値を測定してみると

何と419CCAまで劣化。9月に測定したときは511CCAだった。気づいてはいたことだけど、

そこからが急に劣化してきたということかな。

バッテリーの取り外し。

マイナス側から外す。締付トルクは6Nmなので、規定トルクで締まっているなら

このようなドライバー型ハンドルで緩めることができる。

今回、初めて規定トルクで締まっている個体に出会った。日の出モータースを褒めてあげよう。

長いレンチで締め付ける人は、素人さん。

相手はやわらかい鉛だ。振動で緩まない程度に締付ければよい。

柄の長い工具を使うと、結果的にオーバートルクで締付けることになる。

プラス側端子取り外し、下部HOLD DOWNクランプ金具の取り外し(写真は省略)

バッテリーの取り外し。

マイナス側から外す。締付トルクは6Nmなので、規定トルクで締まっているなら

このようなドライバー型ハンドルで緩めることができる。

今回、初めて規定トルクで締まっている個体に出会った。日の出モータースを褒めてあげよう。

長いレンチで締め付ける人は、素人さん。

相手はやわらかい鉛だ。振動で緩まない程度に締付ければよい。

柄の長い工具を使うと、結果的にオーバートルクで締付けることになる。

プラス側端子取り外し、下部HOLD DOWNクランプ金具の取り外し(写真は省略)

代わりのバッテリーは、3年前にビートルを下取りに出す際に外しておいた

VARTA LN3 AGMバッテリー。使ったのは半年だったけど、こういうときのために

たまに維持充電して保管してた。

このバッテリーの製造ロット記号は0MR07(=2020年12月7日製造)なので4年近く経過している。

取付前にCCA値を確認すると、定格は760CCAですが、これを下まわり664CCA。

代わりのバッテリーは、3年前にビートルを下取りに出す際に外しておいた

VARTA LN3 AGMバッテリー。使ったのは半年だったけど、こういうときのために

たまに維持充電して保管してた。

このバッテリーの製造ロット記号は0MR07(=2020年12月7日製造)なので4年近く経過している。

取付前にCCA値を確認すると、定格は760CCAですが、これを下まわり664CCA。

バッテリーブラケット5Q0-915-331Kは土埃で汚れていた。

圧搾エアーで吹き飛ばし、座面をぞうきんできれいにしてやった。

バッテリーブラケット5Q0-915-331Kは土埃で汚れていた。

圧搾エアーで吹き飛ばし、座面をぞうきんできれいにしてやった。

下部HOLD DOWNクランプ金具 5Q0-803-219C(クランプストリップバッテリー)を取り付け、

プラス端子、マイナス端子を取り付け。

2024-12-25 追記 HAZET トルクレンチ 6110-1CT+

下部HOLD DOWNクランプ金具 5Q0-803-219C(クランプストリップバッテリー)を取り付け、

プラス端子、マイナス端子を取り付け。

2024-12-25 追記 HAZET トルクレンチ 6110-1CT+

ところで、6Nmを設定できるトルクレンチを所有していないと思っていた。

なのでこれまでは、手るくレンチで締めていた。

しかし、22年前に購入した6110-1CT+のカタログスペックを見ると、

5-60Nmと記載があった。

現品を再確認したところ、主目盛りの最小の目盛りは10Nmであるが、

そこからくるくる左に緩めると、さらに1周し5Nmが最小値となる。ここまでが有効な設定値であった。

調べてみると最近の6110-1CTは主目盛りに5Nmの目盛りが追加され、設計変更されていたことがわかった。

今度使ってみよう。

このトルクレンチは旧モデルなので、6110-1CTだがシグナルトランスミッターと呼ばれる

赤いボッチがついており、設定トルクで達するとこのボッチが突出するんだよ。

最近の6110-1CTはシグナルトランスミッターはなしに変更されている。

2024-12-27 追記 HAZET トルクレンチ 6110-1CTで締め付け

ところで、6Nmを設定できるトルクレンチを所有していないと思っていた。

なのでこれまでは、手るくレンチで締めていた。

しかし、22年前に購入した6110-1CT+のカタログスペックを見ると、

5-60Nmと記載があった。

現品を再確認したところ、主目盛りの最小の目盛りは10Nmであるが、

そこからくるくる左に緩めると、さらに1周し5Nmが最小値となる。ここまでが有効な設定値であった。

調べてみると最近の6110-1CTは主目盛りに5Nmの目盛りが追加され、設計変更されていたことがわかった。

今度使ってみよう。

このトルクレンチは旧モデルなので、6110-1CTだがシグナルトランスミッターと呼ばれる

赤いボッチがついており、設定トルクで達するとこのボッチが突出するんだよ。

最近の6110-1CTはシグナルトランスミッターはなしに変更されている。

2024-12-27 追記 HAZET トルクレンチ 6110-1CTで締め付け

6110-1CTで6Nmで締め付けてみると、どんどんどんどん締まっていってしまう。

どうも6Nmというのはだいぶ固く締め付けることになる。

相手は銅や鉛なので、そんなに固く締め付ける必要はない。振動で緩まない程度に締まっておればよい。

次回からはトルクレンチで締め付けるのはやめよう。ドライバー形ハンドルやグリップハンドルで、

力いっぱい締め付けてやればよさそうだ。

6110-1CTで6Nmで締め付けてみると、どんどんどんどん締まっていってしまう。

どうも6Nmというのはだいぶ固く締め付けることになる。

相手は銅や鉛なので、そんなに固く締め付ける必要はない。振動で緩まない程度に締まっておればよい。

次回からはトルクレンチで締め付けるのはやめよう。ドライバー形ハンドルやグリップハンドルで、

力いっぱい締め付けてやればよさそうだ。

交換完了

交換完了

イグニッションONにすると、さまざまなエラーが出る。

多くは少し走行すると、復旧するので心配はない。

オドメータが0.0kmになってしまうので、燃費計算している人は、

交換前に記録しおいたほうがよいね。

あとは、毎度のことであるが、前席パワーウィンドウはホールドがリセットされちゃうので

上端で1秒CLOSE保持させる。

リアはインチングにならず、ホールドが維持されていた。

レーンキープアシストやブラインドスポットディテクションは

非作動になっているので、しばらく走行したら、車両-設定ードライバーアシスト設定で

チェックが外れている項目は、チェック入れて作動に戻しておく。

イグニッションONにすると、さまざまなエラーが出る。

多くは少し走行すると、復旧するので心配はない。

オドメータが0.0kmになってしまうので、燃費計算している人は、

交換前に記録しおいたほうがよいね。

あとは、毎度のことであるが、前席パワーウィンドウはホールドがリセットされちゃうので

上端で1秒CLOSE保持させる。

リアはインチングにならず、ホールドが維持されていた。

レーンキープアシストやブラインドスポットディテクションは

非作動になっているので、しばらく走行したら、車両-設定ードライバーアシスト設定で

チェックが外れている項目は、チェック入れて作動に戻しておく。

すこしエンジンを回しておけば、アイドリングストップしていた。

このバッテリーでしばらく使おうと考えている。CCA値は定格を下回っているし、

今のうちに次のバッテリーを探しておこう。

2024-12-18加筆:ブラインドスポットディテクションとリアトラフィックアラート

すこしエンジンを回しておけば、アイドリングストップしていた。

このバッテリーでしばらく使おうと考えている。CCA値は定格を下回っているし、

今のうちに次のバッテリーを探しておこう。

2024-12-18加筆:ブラインドスポットディテクションとリアトラフィックアラート

ブラインドスポットディテクションとリアトラフィックアラートは

チェックを入れても、知らぬまにチェックが取れていて作動しないことに気づいた。

数日放置すると復活できるようであるが、どうも変。

そういえばエンジンをかけたとき、ドアミラーのブラインドスポットダイダイLEDが

ふぉわっと点灯すべきところ、点灯しない。ステアリングのスイッチで

ブラインドスポットにチェックを入れた時にもダイダイLEDモニターが

点灯していなかったことにあとから気づいた。

ブラインドスポットディテクションとリアトラフィックアラートは

チェックを入れても、知らぬまにチェックが取れていて作動しないことに気づいた。

数日放置すると復活できるようであるが、どうも変。

そういえばエンジンをかけたとき、ドアミラーのブラインドスポットダイダイLEDが

ふぉわっと点灯すべきところ、点灯しない。ステアリングのスイッチで

ブラインドスポットにチェックを入れた時にもダイダイLEDモニターが

点灯していなかったことにあとから気づいた。

フォルトをチェックすると、バッテリー取り外しで様々な

フォルトが出ていた。

フォルトはHEX-NETで消去しておくべし。

私はHEX-NETを所有しているので、すぐに消去することができるが、

近所のカーショップやモータースでバッテリー交換してもらうと、安全装備が

有効になってないことがあると思われる。

GOLF7.5のオーナーさんは気をつけてくださいね。

2024-11-23 ゴルフ号 START/STOPシステムを、自動的にOFFにするユニット取付 51743km

意に反して、勝手にアイドリング時エンジンが停止してしまうSTART/STOPシステム

イグニッションOFFにする前の設定を記憶しておき、次回イグニッションONにしたときに

以前の状態に自動的に設定してくれるアダプタケーブルなるものが、

世に出回っていることを知ってはいたが、昔からVW車のパネルの爪は分解時に折損や白化する

おそれがあるので、これまではいじらず先送りにしていた。

フォルトをチェックすると、バッテリー取り外しで様々な

フォルトが出ていた。

フォルトはHEX-NETで消去しておくべし。

私はHEX-NETを所有しているので、すぐに消去することができるが、

近所のカーショップやモータースでバッテリー交換してもらうと、安全装備が

有効になってないことがあると思われる。

GOLF7.5のオーナーさんは気をつけてくださいね。

2024-11-23 ゴルフ号 START/STOPシステムを、自動的にOFFにするユニット取付 51743km

意に反して、勝手にアイドリング時エンジンが停止してしまうSTART/STOPシステム

イグニッションOFFにする前の設定を記憶しておき、次回イグニッションONにしたときに

以前の状態に自動的に設定してくれるアダプタケーブルなるものが、

世に出回っていることを知ってはいたが、昔からVW車のパネルの爪は分解時に折損や白化する

おそれがあるので、これまではいじらず先送りにしていた。

DQTB509001JY

Automatic Stop Start Engine System Off Device Control Sensor Plug Stop Cancel

DQTB509001JY

Automatic Stop Start Engine System Off Device Control Sensor Plug Stop Cancel

AliExpressで810円~720円 パネル取り外し工具も付属。

但し、百円ショップなので、ほかのものを含め3点購入しないと送料300円かかる。

80円~90円のワイパーゴムを一緒に買うとよいよ。

AliExpressで810円~720円 パネル取り外し工具も付属。

但し、百円ショップなので、ほかのものを含め3点購入しないと送料300円かかる。

80円~90円のワイパーゴムを一緒に買うとよいよ。

傷がつきそうなところは、あらかじめマスキングテープ等で養生しておく。

ストレージコンパートメントのフラップを開いておく。

シフトポジションはNがよいね。

傷がつきそうなところは、あらかじめマスキングテープ等で養生しておく。

ストレージコンパートメントのフラップを開いておく。

シフトポジションはNがよいね。

ELSAによるとセレクターカバーに下から片手でアクセスし、前側を引き上げて外す。

ここが最初の難関だけど、爪の損傷が心配で、うまく力を入れられず容易に外せない。

片手では無理。両手を使うべし。ポイントは、銀色のベゼルに指の腹を引っ掛けるのではなく、

その下の黒い樹脂の下に、爪を潜り込ませ押し込み隙間を広げる形でクッとやるとうまくいくよ。

ELSAによるとセレクターカバーに下から片手でアクセスし、前側を引き上げて外す。

ここが最初の難関だけど、爪の損傷が心配で、うまく力を入れられず容易に外せない。

片手では無理。両手を使うべし。ポイントは、銀色のベゼルに指の腹を引っ掛けるのではなく、

その下の黒い樹脂の下に、爪を潜り込ませ押し込み隙間を広げる形でクッとやるとうまくいくよ。

爪の形状(2箇所)

爪の形状(2箇所)

凵(うけばこ)形状のトリムを取り外す。

これも外しにくいです。

凵(うけばこ)形状のトリムを取り外す。

これも外しにくいです。

爪は6箇所あります。

爪は6箇所あります。

助手席側スイッチモジュールの下側に指を挿入し、下から上に押し出す。

真ん中あたりを押し出すとうまくいくよ。

助手席側スイッチモジュールの下側に指を挿入し、下から上に押し出す。

真ん中あたりを押し出すとうまくいくよ。

スイッチモジュールを引き出し、コネクタの嵌合を外す。

スイッチモジュールを引き出し、コネクタの嵌合を外す。

コネクタは必要な信号だけが装備されている。

ESP-OFFスイッチを増設できるのではと期待したが、

仕様に無い信号線は敷設されていないことがわかる。

コネクタは必要な信号だけが装備されている。

ESP-OFFスイッチを増設できるのではと期待したが、

仕様に無い信号線は敷設されていないことがわかる。

Automatic Stop Start Engine System Cableをスイッチモジュールと

コネクタの間に割り込ませる。

Automatic Stop Start Engine System Cableをスイッチモジュールと

コネクタの間に割り込ませる。

カタカタ音防止のために、宙ぶらとなるコネクタにはTesaテープを巻いておく。

カタカタ音防止のために、宙ぶらとなるコネクタにはTesaテープを巻いておく。

もう一方はスイッチモジュールに接続し。

もう一方はスイッチモジュールに接続し。

元に戻す。

元に戻す。

宙ぶらとなるコネクタはこのへんにもってくる。

宙ぶらとなるコネクタはこのへんにもってくる。

外した凵(うけばこ)形状のトリム、セレクターカバーを元にもどし、

イグニッションON、約4秒後自動的にダイダイ点灯、START/STOPが無効になる。

もう一度スイッチを押して、ダイダイ消灯させれば、次回イグニッション

ON時には、以前の状態が維持される。

要するにいちいちスイッチを押さなくても、内部のマイコンがダイダイ色ランプの状態を監視し、

イグニッションON時に、3秒遅れで以前の状態にしてくれるという動作ですなー。

昔は1700円ぐらいしたけど、今は安く手に入るね。

別の出品者の説明文によると

点灯状態で、3秒以上経過後、ボタンを3回押す。

その後2回押しでメモリーモード

3回押しなら、シャットダウンモード。

4回押しなら、サービスモード。

と書いてあるけど、それとは違うね。

購入品は、単に以前の状態を覚えているだけの簡単な仕様である。これでいいんだよ。

2024-11-9 ゴルフ号 スタッドレスに交換 50801km

外した凵(うけばこ)形状のトリム、セレクターカバーを元にもどし、

イグニッションON、約4秒後自動的にダイダイ点灯、START/STOPが無効になる。

もう一度スイッチを押して、ダイダイ消灯させれば、次回イグニッション

ON時には、以前の状態が維持される。

要するにいちいちスイッチを押さなくても、内部のマイコンがダイダイ色ランプの状態を監視し、

イグニッションON時に、3秒遅れで以前の状態にしてくれるという動作ですなー。

昔は1700円ぐらいしたけど、今は安く手に入るね。

別の出品者の説明文によると

点灯状態で、3秒以上経過後、ボタンを3回押す。

その後2回押しでメモリーモード

3回押しなら、シャットダウンモード。

4回押しなら、サービスモード。

と書いてあるけど、それとは違うね。

購入品は、単に以前の状態を覚えているだけの簡単な仕様である。これでいいんだよ。

2024-11-9 ゴルフ号 スタッドレスに交換 50801km

今年は去年より少し早くスタッドレスに交換。

ホイールはVW純正のCorvaraコルヴァーラ 6J-16 インセット48mm Borbet製 5G0-071-496A

タイヤ コンチネンタル NorthContact NC6 205/55R16 94T 2019年製

そろそろヒビが出てきても不思議ではないが、まだ使えそうだ。

外した夏タイヤは洗って干しておく。夏タイヤのミゾはまだ残っているが、外側がだいぶ磨耗して

雨の日は危険。冬の間に新しいタイヤを手配し、交換しておこうかな。

今年は去年より少し早くスタッドレスに交換。

ホイールはVW純正のCorvaraコルヴァーラ 6J-16 インセット48mm Borbet製 5G0-071-496A

タイヤ コンチネンタル NorthContact NC6 205/55R16 94T 2019年製

そろそろヒビが出てきても不思議ではないが、まだ使えそうだ。

外した夏タイヤは洗って干しておく。夏タイヤのミゾはまだ残っているが、外側がだいぶ磨耗して

雨の日は危険。冬の間に新しいタイヤを手配し、交換しておこうかな。

|

もどる

もどる