2024-11-4 日立ベビコン アース工事

ベビコンの電源工事は暫定でした。

というのも漏電ブレーカをおごったのに、接地工事は未完だったのだ。

主たる材料

日動電工 S形アース棒 E-SF300 Amazonで258円、近所の電気工事屋からお金を払わず

かっぱらってきたIV電線φ2.0

これらのほかに接地線とアース棒をつなぐ接続子

日動電工 S形アース棒 E-SF300 Amazonで258円、近所の電気工事屋からお金を払わず

かっぱらってきたIV電線φ2.0

これらのほかに接地線とアース棒をつなぐ接続子

土間に穴掘って、アース棒を地中深く(一般的な接地工事施工基準によると接地極上端は地下75cmより深く)打ち込んで露出配線。

打ち込みには、呼び径1/4の配管と可鍛鋳鉄製管継手を使った。これはソケット部分がアース棒の上部被さり、逃げないようにする工夫。

その後、接地線を柱や梁にステップルで固定。約13mも引き回した。

土間に穴掘って、アース棒を地中深く(一般的な接地工事施工基準によると接地極上端は地下75cmより深く)打ち込んで露出配線。

打ち込みには、呼び径1/4の配管と可鍛鋳鉄製管継手を使った。これはソケット部分がアース棒の上部被さり、逃げないようにする工夫。

その後、接地線を柱や梁にステップルで固定。約13mも引き回した。

コンセントを神保電器のアースターミナル付接地コンセント(JEC-BN-5GE-PW)に取替え

アースターミナルから3.5sqでコンプレッサーのアース端子まで接続。

アース線が通っている取付穴が割れた両サドルは、電源線を固定するために元々装備されていたものです。

三葉能率電機(2011年に解散)製SV 2C-2.6 5.5、3C-2.6 5.5、

日立は、昔はこれを採用していたが、製造元が解散したので、最近はPサドルを採用しているようです。

最近の取説はイラストが変わっていたので気づいた。

コンセントを神保電器のアースターミナル付接地コンセント(JEC-BN-5GE-PW)に取替え

アースターミナルから3.5sqでコンプレッサーのアース端子まで接続。

アース線が通っている取付穴が割れた両サドルは、電源線を固定するために元々装備されていたものです。

三葉能率電機(2011年に解散)製SV 2C-2.6 5.5、3C-2.6 5.5、

日立は、昔はこれを採用していたが、製造元が解散したので、最近はPサドルを採用しているようです。

最近の取説はイラストが変わっていたので気づいた。

これで、ようやく電源工事完了となった。

最近、電設資材の価格がどんどん値上がりしている。

昔の値段では買えない。

2024-10-19 日立ベビコンにエアーフィルタ付レギュレータ取付け 日本精器 BN-3TR5F-15

先週は仮設置でCKDの小型のFRLコンビネーション クリンエアユニット C1000-6を取付けて

ライン圧を下げていたが、なんかエア漏れするし、最大使用流量が0.5m3/minなので

大きなものを探していた。

これで、ようやく電源工事完了となった。

最近、電設資材の価格がどんどん値上がりしている。

昔の値段では買えない。

2024-10-19 日立ベビコンにエアーフィルタ付レギュレータ取付け 日本精器 BN-3TR5F-15

先週は仮設置でCKDの小型のFRLコンビネーション クリンエアユニット C1000-6を取付けて

ライン圧を下げていたが、なんかエア漏れするし、最大使用流量が0.5m3/minなので

大きなものを探していた。

日本精器製BN-3RT5F-15 接続口径PT1/2 メルカリで1500円 たぶん2007年製のデッドストック

ESCO品番EA153CA-24

本当はRc1/4が欲しかったんだけど、六角ニップル 異径継ぎ手を使えばいいやと購入した。

1/4に変換しているので、流量は2000L/min程度

日本精器製BN-3RT5F-15 接続口径PT1/2 メルカリで1500円 たぶん2007年製のデッドストック

ESCO品番EA153CA-24

本当はRc1/4が欲しかったんだけど、六角ニップル 異径継ぎ手を使えばいいやと購入した。

1/4に変換しているので、流量は2000L/min程度

日本精器 BN-3TR5F-15

日立産機製のエアートランスフォーマTB-10Bに付属していたコの字型の取付金具を介して取り付け。

OUT側のボールバルブ、ハイカプラソケットはPUMA AM15-25から外したものを再使用。

IN側のポリウレタン製チューブは、これまで使っていたものをみじかく切断して使用。

このポリウレタンチューブは、タッチコネクタから引き抜こうとしてもなかなか引き抜けなかった。

リリースリングを押し込めば、中のラッチが逃げて容易に引き抜けるはずだが、たいへん困難であった。

中古のチューブは、膨らんで外径が若干太くなっているからである。

潤滑剤を少量垂らすことでようやく抜けた。必要長さに切断して再挿入する際にもすんなりと入らない。

石鹸水を垂らしたら規定の位置(内部のOリングのところ)までスーっと入っていた。

常に圧がかかっているチューブやホースは、だんだん膨らんでいくんだね。

赤や青や白や黒のエアホースや、洗車用の水道ホースも膨らむね。

2024-10-14 ベビコン 0.75OP-9.5GSB6 設置工事

日本精器 BN-3TR5F-15

日立産機製のエアートランスフォーマTB-10Bに付属していたコの字型の取付金具を介して取り付け。

OUT側のボールバルブ、ハイカプラソケットはPUMA AM15-25から外したものを再使用。

IN側のポリウレタン製チューブは、これまで使っていたものをみじかく切断して使用。

このポリウレタンチューブは、タッチコネクタから引き抜こうとしてもなかなか引き抜けなかった。

リリースリングを押し込めば、中のラッチが逃げて容易に引き抜けるはずだが、たいへん困難であった。

中古のチューブは、膨らんで外径が若干太くなっているからである。

潤滑剤を少量垂らすことでようやく抜けた。必要長さに切断して再挿入する際にもすんなりと入らない。

石鹸水を垂らしたら規定の位置(内部のOリングのところ)までスーっと入っていた。

常に圧がかかっているチューブやホースは、だんだん膨らんでいくんだね。

赤や青や白や黒のエアホースや、洗車用の水道ホースも膨らむね。

2024-10-14 ベビコン 0.75OP-9.5GSB6 設置工事

分電盤に30Aブレーカを増設、VVF2.0mm×2Cで敷設

分電盤に30Aブレーカを増設、VVF2.0mm×2Cで敷設

コンプレッサー側には漏電ブレーカをおごる。

コンプレッサー側には漏電ブレーカをおごる。

本体設置、その後配管をやり直して高儀 スペアタンク ATK-120A (25L)につなぐ。

本体設置、その後配管をやり直して高儀 スペアタンク ATK-120A (25L)につなぐ。

各務原市の小伊木公民館の隣のおうちでは、大事なコンプレッサーを

軒下においている。コンプレッサー室ぐらいおごってやればいいのに、

かわいそうだよね。ワンちゃんでも昔は1戸建の小屋を作ってあげたのにね。

各務原市の小伊木公民館の隣のおうちでは、大事なコンプレッサーを

軒下においている。コンプレッサー室ぐらいおごってやればいいのに、

かわいそうだよね。ワンちゃんでも昔は1戸建の小屋を作ってあげたのにね。

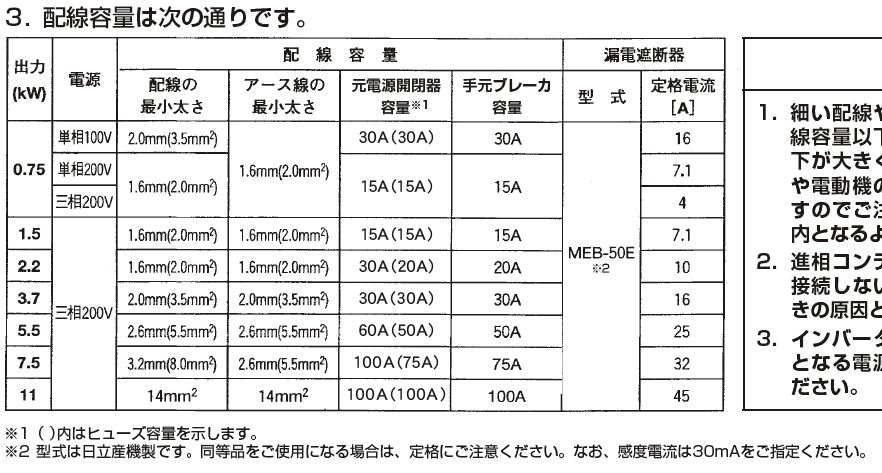

起動時ピークで50A程度流れるが、運転時は9A~11A程度。

取説に従いVVF2.0mm(許容電流23A)を使ったけど、1.6mm(許容電流18A)でも大丈夫そうだよ。

たぶん電圧降下を気にしていると考える。私の場合は20m使ったけど、10A流れると

VVF2.0mmだど2.6Vぐらいのドロップで済むが、1.6mmだと4.12Vもドロップする計算。

実測してみる。

漏電ブレーカ(分電盤から約14m)のところで測定すると、元圧102Vだけど運転中は99.8Vになるよ。

始動時は50A流れるから、計算上は13.08Vドロップする、100Vが87Vになればそれはモータも

動きが悪くなるわね。

そういうことか。

10Aも流れると、他の負荷とは一緒の配線ではまずいことがあらためて理解できた。

参考URL:

https://www.sds-kaeruya.com/shop/pages/VV-VVF-inpedance.aspx

日立の取説だと、分岐ブレーカ30Aで2.0mmの配線を使えといっているが、

内線規程によると、VVF 2C 2.0mmの許容電流23Aに対し、30Aブレーカでは過電流保護できないので

不適合である。

日立は内線規程によらず、モータ始動電流でブレーカがトリップしないように

30Aブレーカを選定しているが、取説が間違っている。か、もしかしたら

IV2.0mm単線の許容電流が35Aなので、IV線に基づいているのかも。

始動時の電流は50A程度流れるが、20Aブレーカがトリップすることはない。

それは、玄関先で試運転したときに、分岐ブレーカ20Aでもトリップすることは

なかった。近いうちに分岐ブレーカを20Aに交換しよ。

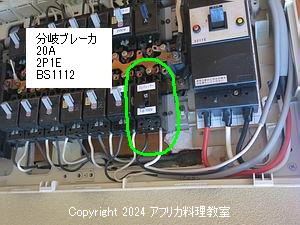

2024-12-8 ブレーカ20Aに交換

起動時ピークで50A程度流れるが、運転時は9A~11A程度。

取説に従いVVF2.0mm(許容電流23A)を使ったけど、1.6mm(許容電流18A)でも大丈夫そうだよ。

たぶん電圧降下を気にしていると考える。私の場合は20m使ったけど、10A流れると

VVF2.0mmだど2.6Vぐらいのドロップで済むが、1.6mmだと4.12Vもドロップする計算。

実測してみる。

漏電ブレーカ(分電盤から約14m)のところで測定すると、元圧102Vだけど運転中は99.8Vになるよ。

始動時は50A流れるから、計算上は13.08Vドロップする、100Vが87Vになればそれはモータも

動きが悪くなるわね。

そういうことか。

10Aも流れると、他の負荷とは一緒の配線ではまずいことがあらためて理解できた。

参考URL:

https://www.sds-kaeruya.com/shop/pages/VV-VVF-inpedance.aspx

日立の取説だと、分岐ブレーカ30Aで2.0mmの配線を使えといっているが、

内線規程によると、VVF 2C 2.0mmの許容電流23Aに対し、30Aブレーカでは過電流保護できないので

不適合である。

日立は内線規程によらず、モータ始動電流でブレーカがトリップしないように

30Aブレーカを選定しているが、取説が間違っている。か、もしかしたら

IV2.0mm単線の許容電流が35Aなので、IV線に基づいているのかも。

始動時の電流は50A程度流れるが、20Aブレーカがトリップすることはない。

それは、玄関先で試運転したときに、分岐ブレーカ20Aでもトリップすることは

なかった。近いうちに分岐ブレーカを20Aに交換しよ。

2024-12-8 ブレーカ20Aに交換

分電盤の分岐を30Aから20A(BS1112)へ交換、

漏電ブレーカは30A(BJS3032N)2P2Eをおごっていたが

将来200V機器に切り替えることはないであろうから、

2P1E 20A(BJS2031N)に交換。

20Aでも起動時にブレーカがトリップすることはなかった。

でもVVF 2C 1.6mmの許容電流は18Aなのに、

分電盤の分岐を30Aから20A(BS1112)へ交換、

漏電ブレーカは30A(BJS3032N)2P2Eをおごっていたが

将来200V機器に切り替えることはないであろうから、

2P1E 20A(BJS2031N)に交換。

20Aでも起動時にブレーカがトリップすることはなかった。

でもVVF 2C 1.6mmの許容電流は18Aなのに、

一般家庭は20Aの分岐にぶら下げている。なんかええかげんなところもあるなー。

それは間違い。コンセントは、VVF 2C 2.0mm、電灯やスイッチ回路はVVF 2C 1.6mmが

使われている。

20年以上前に、PC専用でコンセントを増設した際に、VVF 2C 1.6mmを使ったが、

20Aブレーカだと電線を保護できないんだね。

15Aにすると、ヒートガンとか一緒に使うと分岐ブレーカがトリップするかもね。

2.0mmでやり直すか。めんどくさいなあ。電線も高くなっちゃったし。

どうしようかなー。

2024-10-12 日立産機システム ベビコン 0.75OP-9.5GSB6 引き取りに行ってきた

8月に藤原産業扱い PUMA エアーコンプレッサー AM15-25がぶっ壊れたので

代わりのコンプレッサーを物色していた。

PUMAの静音コンプレッサSW-231がよいかなと思っていた折、

いいものが見つかった(YAで30,000円)。楽天で新品を買っても152,900円~20万円ぐらいの価格帯

浜松まで引き取りに行ってきたよ。

外観は割ときれい。稼働時間は324時間。

日立のベビコンはタンクに赤文字印刷は昔からのオイル給油式で、緑文字は

オイルフリーなのですね。

外観は割ときれい。稼働時間は324時間。

日立のベビコンはタンクに赤文字印刷は昔からのオイル給油式で、緑文字は

オイルフリーなのですね。

新しいものかと期待したが、なんと2010年5月製であった。(14年前の製造)

現地で通電・動作確認してくれて、ポンポンポンポンっと0から最高圧力0.93MPaまでの

充填時間は3分23秒ぐらい。(取説では225秒)

圧縮機の吐出し空気量は75L/min

0.78MPaまで下がると再起動、それもOK。まだまだ使えるね。

レシプロだけど騒音値は69dB(A)、割りと静かであった。

今まで使っていたAM15-25はブンブンブンっといった具合でやかましかったが

これはいいねえ。

日立のコンプレッサは、昔から50Hzと60Hz仕様が別品番で用意されており

何が異なるのかと不思議に思っていたが、50Hz仕様でも同じ時間でポンプ

充填できるように、モータプーリの径が大きくなっている。

加えて、ベルトの長さも変更してある。60Hz仕様はA-52サイズであるが、

50HzはA-54を使ってあることが、部品表でわかった。

なので、50Hz仕様を60Hzで運転すれば、電流も多くなるだろうし、

モータがはあはあ言ってえらそうに回るんであろう。

部品表によると、単相100V仕様は50Hzと60Hzでモータの品番も異なり、

専用品を使っている。

他には、時間計はモータ式なので、50Hzと60Hzで時間計

(ヘンクストラ HENGSTLER 製)の品番が異なる。

新しいものかと期待したが、なんと2010年5月製であった。(14年前の製造)

現地で通電・動作確認してくれて、ポンポンポンポンっと0から最高圧力0.93MPaまでの

充填時間は3分23秒ぐらい。(取説では225秒)

圧縮機の吐出し空気量は75L/min

0.78MPaまで下がると再起動、それもOK。まだまだ使えるね。

レシプロだけど騒音値は69dB(A)、割りと静かであった。

今まで使っていたAM15-25はブンブンブンっといった具合でやかましかったが

これはいいねえ。

日立のコンプレッサは、昔から50Hzと60Hz仕様が別品番で用意されており

何が異なるのかと不思議に思っていたが、50Hz仕様でも同じ時間でポンプ

充填できるように、モータプーリの径が大きくなっている。

加えて、ベルトの長さも変更してある。60Hz仕様はA-52サイズであるが、

50HzはA-54を使ってあることが、部品表でわかった。

なので、50Hz仕様を60Hzで運転すれば、電流も多くなるだろうし、

モータがはあはあ言ってえらそうに回るんであろう。

部品表によると、単相100V仕様は50Hzと60Hzでモータの品番も異なり、

専用品を使っている。

他には、時間計はモータ式なので、50Hzと60Hzで時間計

(ヘンクストラ HENGSTLER 製)の品番が異なる。

本体質量は66kg。軽バン、ハイゼットカーゴに2人で積み込み。

リアシートのアンカーへロープで縛りつける。

持っていったが不用だったみち板も何とか積みめた。

本体質量は66kg。軽バン、ハイゼットカーゴに2人で積み込み。

リアシートのアンカーへロープで縛りつける。

持っていったが不用だったみち板も何とか積みめた。

浜松は遠いなあ。現地を昼に出発したけど、途中昼ごはん休憩して家に着いたのは

18時を過ぎていた。外はこんなに真っ暗。日の入時刻が早くなったなあ。

2024-10-13翌朝 庭先で試運転

浜松は遠いなあ。現地を昼に出発したけど、途中昼ごはん休憩して家に着いたのは

18時を過ぎていた。外はこんなに真っ暗。日の入時刻が早くなったなあ。

2024-10-13翌朝 庭先で試運転

おうちでもちゃんと使えた。長野計器の圧力計が使ってあるが、メーター読みで0.95MPaで停止。

始動時約50A流れる。運転時は9A~11Aぐらい流れる。

屋内配線はVFF 1.6mm×2Cが使ってあるけど、日立はVFF 2mmを使えといっているので

分電盤からコンプレッサーまで専用配線を引き直さなければならない。

電源コンセントも、15Aではなく、20Aコンセントを使いたいところだ。

購入品は、プラグつき電源コードVCT 1.25sq×2C 約5mがつないであった。この電線の

許容電流は17Aなのでよさそうであるが、電圧降下が心配である。

おうちでもちゃんと使えた。長野計器の圧力計が使ってあるが、メーター読みで0.95MPaで停止。

始動時約50A流れる。運転時は9A~11Aぐらい流れる。

屋内配線はVFF 1.6mm×2Cが使ってあるけど、日立はVFF 2mmを使えといっているので

分電盤からコンプレッサーまで専用配線を引き直さなければならない。

電源コンセントも、15Aではなく、20Aコンセントを使いたいところだ。

購入品は、プラグつき電源コードVCT 1.25sq×2C 約5mがつないであった。この電線の

許容電流は17Aなのでよさそうであるが、電圧降下が心配である。

日立は3.5sq 許容電流35Aを使えと言っているよ。

2024-8-19 PUMA エアーコンプレッサー AM15-25 モータコンデンサ 交換

日立は3.5sq 許容電流35Aを使えと言っているよ。

2024-8-19 PUMA エアーコンプレッサー AM15-25 モータコンデンサ 交換

長年使っている藤原産業扱い PUMA エアーコンプレッサー AM15-25

突然モータが回らなくなった。なんでだろうと調べると、サーキットプロテ

クターが飛び出していた。押して復帰させたがモーターはウーン音で回らず。

モーターカバーを外して、FANを手で回して助けるとモータは回りはじめる。

このことからモータコンデンサが劣化して回転磁界ができず起動トルクが低下

していると思われた。

長年使っている藤原産業扱い PUMA エアーコンプレッサー AM15-25

突然モータが回らなくなった。なんでだろうと調べると、サーキットプロテ

クターが飛び出していた。押して復帰させたがモーターはウーン音で回らず。

モーターカバーを外して、FANを手で回して助けるとモータは回りはじめる。

このことからモータコンデンサが劣化して回転磁界ができず起動トルクが低下

していると思われた。

コンデンサの容量を測定すると30μFであるべきところ10.746μFに低下していた。

コンデンサの容量を測定すると30μFであるべきところ10.746μFに低下していた。

ゴミ捨て場に行くと角型のコンデンサ25μFがあった。

30μFが望ましいが、容量は17%程度低いが、こいつを使ってやろう。

ゴミ捨て場に行くと角型のコンデンサ25μFがあった。

30μFが望ましいが、容量は17%程度低いが、こいつを使ってやろう。

接続して起動、満タンになるまでの動作も良好。

運転電流は4.7~4.8A程度、0.6MPaまで下がったときの再起動もOK。

角型なので、φ36用コンデンサブラケットに入らないかと思ったけど、

うまく収まったのでよかった。まあこれでしばらく使ってみよう。

----------------------

最初手持ちの45μFで試したところ、起動はできるが運転電流は8.2Aも流れ、

8MPaに近づくにつれ回転も重くなり、10A近く流れる。

すると満タンになる前にサーキットプロテクタ(8A)が作動してしまった。

容量は少し大きくてもいいかと考えたがダメだった。

----------------------

※2024-8-24追記

数日はよかったが、また起動しなくなった。25μFでは回転磁界ができず

モータロックしてしまう。30μFは必要なようだ。

藤原産業から交換部品:コンデンサー 2E27030F300V

を買うしかないのかな。ホームセンターへ見積もり依頼した。

ネットで調べると4000円以上する。本体11000円で買ったコンプレッサーに

4000円も出したくない。

ホームセンター見積もりで、本体3630円+送料1100円とのこと。

あほらしくて買う気にならん。

大陸からより寄せよう。それでも700円~1000円ぐらいする。高いんだよな。

2024-9-7 中国からコンデンサ取り寄せて直したけど、

どうもそのあと、圧縮が遅く、ポンプがどうも壊れちゃったようだ。

パーツ交換して延命するか、あたらしいやつを買うか物色中。

2024-8-4 GOLF 2.0 TDI オートエアコン コントロールユニット クラック 48275km

接続して起動、満タンになるまでの動作も良好。

運転電流は4.7~4.8A程度、0.6MPaまで下がったときの再起動もOK。

角型なので、φ36用コンデンサブラケットに入らないかと思ったけど、

うまく収まったのでよかった。まあこれでしばらく使ってみよう。

----------------------

最初手持ちの45μFで試したところ、起動はできるが運転電流は8.2Aも流れ、

8MPaに近づくにつれ回転も重くなり、10A近く流れる。

すると満タンになる前にサーキットプロテクタ(8A)が作動してしまった。

容量は少し大きくてもいいかと考えたがダメだった。

----------------------

※2024-8-24追記

数日はよかったが、また起動しなくなった。25μFでは回転磁界ができず

モータロックしてしまう。30μFは必要なようだ。

藤原産業から交換部品:コンデンサー 2E27030F300V

を買うしかないのかな。ホームセンターへ見積もり依頼した。

ネットで調べると4000円以上する。本体11000円で買ったコンプレッサーに

4000円も出したくない。

ホームセンター見積もりで、本体3630円+送料1100円とのこと。

あほらしくて買う気にならん。

大陸からより寄せよう。それでも700円~1000円ぐらいする。高いんだよな。

2024-9-7 中国からコンデンサ取り寄せて直したけど、

どうもそのあと、圧縮が遅く、ポンプがどうも壊れちゃったようだ。

パーツ交換して延命するか、あたらしいやつを買うか物色中。

2024-8-4 GOLF 2.0 TDI オートエアコン コントロールユニット クラック 48275km

ちょっと前から気になっていたんだけど、オートエアコンのディスプレーの

右上にクラック発見。どうもプラスチックが割れている。

ちょっと前から気になっていたんだけど、オートエアコンのディスプレーの

右上にクラック発見。どうもプラスチックが割れている。

取り外してみると、すごく割れていた。 品番5G0-907-044FD-WZU 2019年7月-8月製 HWH04 SW2201

黒い樹脂パーツを成型してから、次工程で透明アクリルを射出成型している。

これねー、製造不良だよ、金型のカジリがある。あとはウェルド。

日の出に頼んで交換部品を取り寄せ、

豊橋に在庫無く本国より航空便で入荷。

取り外してみると、すごく割れていた。 品番5G0-907-044FD-WZU 2019年7月-8月製 HWH04 SW2201

黒い樹脂パーツを成型してから、次工程で透明アクリルを射出成型している。

これねー、製造不良だよ、金型のカジリがある。あとはウェルド。

日の出に頼んで交換部品を取り寄せ、

豊橋に在庫無く本国より航空便で入荷。

シートヒーターのボタンがついていることを確認

品番が変わっていた。5G0-907-044FQ-WZU 2023年10月製 HWH04 SW2401

10万円ぐらいするようですね。

保証修理なので、診断機ODISを本国サーバーにつないで、ひも付けしないといけないらしい。

日曜の午後はサーバーにつながりにくいので、午前中に実施。

ディーラーでのコーディングは、初期状態にしかできないので

シートヒーターのボタンがついていることを確認

品番が変わっていた。5G0-907-044FQ-WZU 2023年10月製 HWH04 SW2401

10万円ぐらいするようですね。

保証修理なので、診断機ODISを本国サーバーにつないで、ひも付けしないといけないらしい。

日曜の午後はサーバーにつながりにくいので、午前中に実施。

ディーラーでのコーディングは、初期状態にしかできないので

あとで、HEX-NETを使ってAUTOモードでの風量表示有効に再設定。

あとで、HEX-NETを使ってAUTOモードでの風量表示有効に再設定。

AdaptationのシートヒーターレベルのキーOFF後10分間有効は

リセットされず、そのまま保持されていた。

AdaptationのシートヒーターレベルのキーOFF後10分間有効は

リセットされず、そのまま保持されていた。

完成後

2024-7-7 GOLF 2.0 TDI アドブルー AdBlue 尿素水補充 46800km

完成後

2024-7-7 GOLF 2.0 TDI アドブルー AdBlue 尿素水補充 46800km

アドブルー補充せよと警告。補充しよう。

前回の補充は昨年の7月でした。

アドブルー補充せよと警告。補充しよう。

前回の補充は昨年の7月でした。

青いキャップをあけて、ホルダーへひっかけておく。

この機会に、燃料キャップとか、その周囲を清掃しておく。

青いキャップをあけて、ホルダーへひっかけておく。

この機会に、燃料キャップとか、その周囲を清掃しておく。

2021年11月にMonotaRoで買っておいたストックのAdBlue 10L。

当時は税込み1529円 丸山化成製

2021年11月にMonotaRoで買っておいたストックのAdBlue 10L。

当時は税込み1529円 丸山化成製

10L全部入るかと期待したが、また今回も少し余ってあふれた。9.8Lぐらいは入ったと思うよ。

10L全部入るかと期待したが、また今回も少し余ってあふれた。9.8Lぐらいは入ったと思うよ。

エンジンかけてしばらくすると再計算、 あと9500kmと出る。

2024-6-20 GOLF 2.0 TDI 社外品リアワイパー ゴムだけ交換

エンジンかけてしばらくすると再計算、 あと9500kmと出る。

2024-6-20 GOLF 2.0 TDI 社外品リアワイパー ゴムだけ交換

Aliexpressで買った中国製のリアワイパー 当時のレートで479円(商品写真とは若干違うものが送られてきたのであるが)

ビビりが出てきたので、ゴムだけ交換してみることにした。

Aliexpressで買った中国製のリアワイパー 当時のレートで479円(商品写真とは若干違うものが送られてきたのであるが)

ビビりが出てきたので、ゴムだけ交換してみることにした。

ワイパーブレード、

どことなく意匠はBOSCH製に似ているが、別物である。

VW純正のフェデラル モーグル ソシエテ アノニム製のそれとは

構造が全く異なり、センターの連結部品は、骨(縦ストリップ)のみぞに嵌めてあるだけで

高周波溶着はされていない。

連結部品と骨は頑固に固定されておらずガタがある、poor品質ワイパー。

ワイパーブレード、

どことなく意匠はBOSCH製に似ているが、別物である。

VW純正のフェデラル モーグル ソシエテ アノニム製のそれとは

構造が全く異なり、センターの連結部品は、骨(縦ストリップ)のみぞに嵌めてあるだけで

高周波溶着はされていない。

連結部品と骨は頑固に固定されておらずガタがある、poor品質ワイパー。

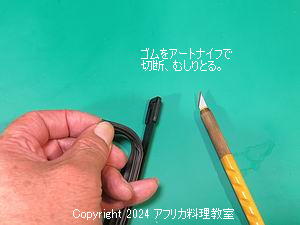

先端のキャップを外せば、ゴムの取り外し、挿入はできそうなので、

劣化したゴムをナイフで切断、きっかけを作ればあとはむしりとるように

引っ張れば、ちぎれる。

先端のキャップを外せば、ゴムの取り外し、挿入はできそうなので、

劣化したゴムをナイフで切断、きっかけを作ればあとはむしりとるように

引っ張れば、ちぎれる。

少しちぎれたら、キャップに嵌っている背のほうを引き抜く。

少しちぎれたら、キャップに嵌っている背のほうを引き抜く。

ちぎった側にゴムをずらし、反対側のキャップを外そう。

ここら辺までゴムをずらして、

ちぎった側にゴムをずらし、反対側のキャップを外そう。

ここら辺までゴムをずらして、

ごそごそやってから、骨をつまむとキャップが外れます。

ごそごそやってから、骨をつまむとキャップが外れます。

キャップ外せました。

キャップ外せました。

スルスルスルっとゴムを引き抜き、ここまで分解する。

センターのところも外れそうだが、バラバラにはしない。

スルスルスルっとゴムを引き抜き、ここまで分解する。

センターのところも外れそうだが、バラバラにはしない。

リアなので新品のゴムをおごる必要は無い。この前はずしたフロントの

ゴムを再利用。

273mm~275mmで切断する。

リアなので新品のゴムをおごる必要は無い。この前はずしたフロントの

ゴムを再利用。

273mm~275mmで切断する。

ゴムを挿入し

ゴムを挿入し

キャップを嵌めれば完成。

キャップを嵌めれば完成。

外、内 少し筋が出るけど。廃材だし、まあこんなもんでしょう。

2024-6-9 GOLF 2.0 TDI フロントワイパー ゴムだけ交換 45810km

2023年10月にTTD製のゴムにか交換したが、最近筋が出るようになったので

ゴムを交換することにした。

外、内 少し筋が出るけど。廃材だし、まあこんなもんでしょう。

2024-6-9 GOLF 2.0 TDI フロントワイパー ゴムだけ交換 45810km

2023年10月にTTD製のゴムにか交換したが、最近筋が出るようになったので

ゴムを交換することにした。

今回採用した中国製ワイパーゴム。L=700mm 購入時は1本135円

表面は国産のブレードと同じようにコーティングがされている。

今回採用した中国製ワイパーゴム。L=700mm 購入時は1本135円

表面は国産のブレードと同じようにコーティングがされている。

旋回中心から遠いほうは、ゴムがプラスチックパーツに引っ掛けてあり、

動かしにくく、スルスルっとは抜けない。なのでまず最初にこっち側の嵌め合いを外しておく。

石鹸水をつけると、ラッチからずらすことができる。

旋回中心から遠いほうは、ゴムがプラスチックパーツに引っ掛けてあり、

動かしにくく、スルスルっとは抜けない。なのでまず最初にこっち側の嵌め合いを外しておく。

石鹸水をつけると、ラッチからずらすことができる。

次はワイパーブレードを持ち替え、旋回中心に近い側からゴムを引っばり出す。

指でつまむとすべるので、クリッププライヤーでつまんで無理やりゴムを取り外す。

新しいゴムを用意し

次はワイパーブレードを持ち替え、旋回中心に近い側からゴムを引っばり出す。

指でつまむとすべるので、クリッププライヤーでつまんで無理やりゴムを取り外す。

新しいゴムを用意し

助手席は447mm、運転席側は642mm~644mmで切断すべく、鉛筆でしるしをつけておく。

助手席は447mm、運転席側は642mm~644mmで切断すべく、鉛筆でしるしをつけておく。

ゴムを切断する工具。ホースカッター。元々はエアー配管用のポリウレタンホースを

切断するために買ったものだが、これを使うとHOZAN ヘビースニップ N-838より

きれいに切断できることに気づいた。

ゴムを切断する工具。ホースカッター。元々はエアー配管用のポリウレタンホースを

切断するために買ったものだが、これを使うとHOZAN ヘビースニップ N-838より

きれいに切断できることに気づいた。

切断

切断

切断面も非常にきれい。

切断面も非常にきれい。

石鹸水をゴム、骨、全体に塗って、旋回中心に近い側からゴムをゆっくり挿入する。

石鹸水をゴム、骨、全体に塗って、旋回中心に近い側からゴムをゆっくり挿入する。

ワイパーブレード取り外し。水をぶっかけておくと、砂塵の流れがよくなり

スムーズに外せるよ。

ワイパーブレード取り外し。水をぶっかけておくと、砂塵の流れがよくなり

スムーズに外せるよ。

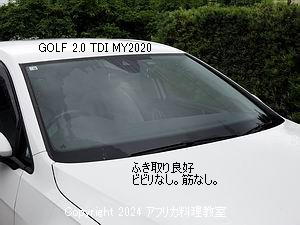

ふき取り良好。ビビリ、筋なし。

何年持つかな。

ふき取り良好。ビビリ、筋なし。

何年持つかな。

今まで使っていたTTD製ゴム。骨から外そうとしたら容易に破断した。

TTD製はやはり劣化が早い。半年しか持たない。

2024-4-30 ダイハツハイゼットカーゴ ワイパーブレード取替え 21170km

2023年2月に中国TTD製の安いワイパーゴムに取り替えて、まだ14ヶ月しか

使っていないが、ワイパーが動きはじめるときに、ビビリ出るようなった。

今まで使っていたTTD製ゴム。骨から外そうとしたら容易に破断した。

TTD製はやはり劣化が早い。半年しか持たない。

2024-4-30 ダイハツハイゼットカーゴ ワイパーブレード取替え 21170km

2023年2月に中国TTD製の安いワイパーゴムに取り替えて、まだ14ヶ月しか

使っていないが、ワイパーが動きはじめるときに、ビビリ出るようなった。

そこで今回は、町の中古車屋やモータース御用達のモノタロウワイパーを

試してみることにした。

500mmは299円、350mmは239円(税別)2本で592円(税込み)

そこで今回は、町の中古車屋やモータース御用達のモノタロウワイパーを

試してみることにした。

500mmは299円、350mmは239円(税別)2本で592円(税込み)

NWBの骨にあてがって、サイズを確認して、さっさと取り替える。

NWBの骨にあてがって、サイズを確認して、さっさと取り替える。

取り外した、TTD製ゴム。

車は車庫保管だし、ゴムの劣化はさほど

進んでないと思っていたが、硬化していた。

中国製のゴムは柔らかさが維持できないのかな。

GOLFに使っている、TTD製のゴムはそんなこと無いんだけどなー。

そういえば、GOLFのゴムはビビリはないけど、スジが出るとすぐに交換しているので

1年も使ったこと無かったわ。

2025.1.5 追記

ほとんど車庫保管であるが、モノタロウワイパーゴムは早期に劣化する。

半年でビビリが発生する。

ゴムの材質が悪い。

表面がベタベタになる。

安かろう、悪かろう、モノタロウ。

モノタロウはどういう基準で、モノタロウブランドを作らせているのか?

表面がべたべたになるようなゴムといえば、テープレコーダの輪ゴムを

連想するが、テープレコーダのゴムは半年ではベトベトにはならないよ。

2024-4-20 ゴルフ号 オイル交換 43283km

昨年8月にオイル交換してから約10000km走行したのでオイルを交換した。

自宅では、もぐってエンジンアンダーカバーを外すのが困難なので、

近所の日の出モータースに依頼した。

取り外した、TTD製ゴム。

車は車庫保管だし、ゴムの劣化はさほど

進んでないと思っていたが、硬化していた。

中国製のゴムは柔らかさが維持できないのかな。

GOLFに使っている、TTD製のゴムはそんなこと無いんだけどなー。

そういえば、GOLFのゴムはビビリはないけど、スジが出るとすぐに交換しているので

1年も使ったこと無かったわ。

2025.1.5 追記

ほとんど車庫保管であるが、モノタロウワイパーゴムは早期に劣化する。

半年でビビリが発生する。

ゴムの材質が悪い。

表面がベタベタになる。

安かろう、悪かろう、モノタロウ。

モノタロウはどういう基準で、モノタロウブランドを作らせているのか?

表面がべたべたになるようなゴムといえば、テープレコーダの輪ゴムを

連想するが、テープレコーダのゴムは半年ではベトベトにはならないよ。

2024-4-20 ゴルフ号 オイル交換 43283km

昨年8月にオイル交換してから約10000km走行したのでオイルを交換した。

自宅では、もぐってエンジンアンダーカバーを外すのが困難なので、

近所の日の出モータースに依頼した。

このオイルファンネルは私が持ち込んだもの。 この時、他には入庫は無く1フロア貸切、自由気まま。

このオイルファンネルは私が持ち込んだもの。 この時、他には入庫は無く1フロア貸切、自由気まま。

今回の持込消耗品など。

オイル:ELF EVOLUTION FULL-TECH LLX 5W-30

フィルターエレメント HENGST E340H D247

ガスケット:CHINA製 N013-815-7 のまがいもの

オイル交換工賃:工賃9240円 60 Time Unit = 0.6h

昨年は、12000円/hの工賃でしたが、今年は14000円/hに値上げされた。

サービスインターバルのリセットは、自分でやる旨伝えていたが、

サービスマンに伝わっておらず、

オイル交換のインターバルだけを、15000km、365日にリセットすればことは足りるのに

日の出モータースのODISはそのつもりで設定しても、意図するリセットができない。

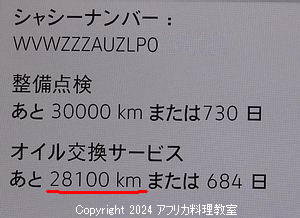

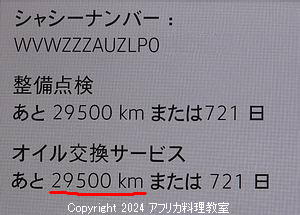

Inspection 点検 30000km、730日、

Oilも30000km、730日にリセットされてしまった。そこまでは前にもあった失敗と同じである。

ところが、車両のディスプレイではオイル交換サービスの残り時間は

今回の持込消耗品など。

オイル:ELF EVOLUTION FULL-TECH LLX 5W-30

フィルターエレメント HENGST E340H D247

ガスケット:CHINA製 N013-815-7 のまがいもの

オイル交換工賃:工賃9240円 60 Time Unit = 0.6h

昨年は、12000円/hの工賃でしたが、今年は14000円/hに値上げされた。

サービスインターバルのリセットは、自分でやる旨伝えていたが、

サービスマンに伝わっておらず、

オイル交換のインターバルだけを、15000km、365日にリセットすればことは足りるのに

日の出モータースのODISはそのつもりで設定しても、意図するリセットができない。

Inspection 点検 30000km、730日、

Oilも30000km、730日にリセットされてしまった。そこまでは前にもあった失敗と同じである。

ところが、車両のディスプレイではオイル交換サービスの残り時間は

28100km、684日と出ていた。

ELF EVOLUTION FULL-TECH LLX 5W-30はよいと思っていたが、

どうもあやしい。やっぱり純正オイルにしないといけないのかも。

28100km、684日と出ていた。

ELF EVOLUTION FULL-TECH LLX 5W-30はよいと思っていたが、

どうもあやしい。やっぱり純正オイルにしないといけないのかも。

500kmぐらい走行すると、再計算され29500kmになった。

ELFのオイルはまあまあよさそうということだ。

トラブル発見

500kmぐらい走行すると、再計算され29500kmになった。

ELFのオイルはまあまあよさそうということだ。

トラブル発見

エンジンとトランスミッションの臨界面のところに、油混じりのクーラントの氷柱があった。

どこかからクーラントが漏れている。サーモスタットハウジングのあたりだと思われるが、

今日は原因を突き止めずまた日をあらためて、見てもらうことにした。

LLCは毎年、冬に約400mL程度補充しているが、そのペースは変わっていない。

ダーダー漏れているわけではなさそうであるが、油が混じって垂れていることから

サーモスタット付近ではなく、ヘッドガスケットのあたりなのかも。

その場合、修理するとなると排気マニーホールドも外さなくてはならないし

広範囲に及ぶ。

エンジンオイルに白濁は無かったことから、ヘッドガスケットでは無いかも。

2024.5.20 その後、再検査 44566km

あれから1ヶ月経過したので、もう一度確認。

エンジンとトランスミッションの臨界面のところに、油混じりのクーラントの氷柱があった。

どこかからクーラントが漏れている。サーモスタットハウジングのあたりだと思われるが、

今日は原因を突き止めずまた日をあらためて、見てもらうことにした。

LLCは毎年、冬に約400mL程度補充しているが、そのペースは変わっていない。

ダーダー漏れているわけではなさそうであるが、油が混じって垂れていることから

サーモスタット付近ではなく、ヘッドガスケットのあたりなのかも。

その場合、修理するとなると排気マニーホールドも外さなくてはならないし

広範囲に及ぶ。

エンジンオイルに白濁は無かったことから、ヘッドガスケットでは無いかも。

2024.5.20 その後、再検査 44566km

あれから1ヶ月経過したので、もう一度確認。

クーラントの漏れは無く、単にオイルの漏れというかにじみ。

赤錆は、大雨で深みを通過した際に水をかぶった痕跡だけだったようだ。

どうやらクランクシャフトのリア側のオイルシールからにじんでいるようだ。

緊急に修理するまでではないが、保証期間内にオイルシールを交換することにした。

2024-4-16 ダイハツ ハイゼットカーゴ ユーザー車検

今日は道路が混んでいた。

クーラントの漏れは無く、単にオイルの漏れというかにじみ。

赤錆は、大雨で深みを通過した際に水をかぶった痕跡だけだったようだ。

どうやらクランクシャフトのリア側のオイルシールからにじんでいるようだ。

緊急に修理するまでではないが、保証期間内にオイルシールを交換することにした。

2024-4-16 ダイハツ ハイゼットカーゴ ユーザー車検

今日は道路が混んでいた。

軽自動車検査協会 愛知主管事務所

西側に併設されている(社)愛知県自動車会議所港事務所の窓口で

検査手数料等を納める。

軽自動車検査協会 愛知主管事務所

西側に併設されている(社)愛知県自動車会議所港事務所の窓口で

検査手数料等を納める。

8:45に受付を済ませ、検査コースに並ぶ。すでに5台×3レーン陣取っていた。

保安検査、排出ガス検査、サイドスリップと進み

スピードメーター検査を終え、

8:45に受付を済ませ、検査コースに並ぶ。すでに5台×3レーン陣取っていた。

保安検査、排出ガス検査、サイドスリップと進み

スピードメーター検査を終え、

ヘッドライトロービーム検査 左灯合格。だけど合格判定が出るまでに時間がかかった。

少しぎりぎりのところだったのかも。

ヘッドライトロービーム検査 左灯合格。だけど合格判定が出るまでに時間がかかった。

少しぎりぎりのところだったのかも。

右灯も合格。

一昨年テスター屋で光軸調整して、再検査に回ったので、まあ合格するでしょうね。

右灯も合格。

一昨年テスター屋で光軸調整して、再検査に回ったので、まあ合格するでしょうね。

フートブレーキ、駐車ブレーキ検査が済むと、ここまでの結果が表示される。

フートブレーキ、駐車ブレーキ検査が済むと、ここまでの結果が表示される。

下回り、金づち検査。

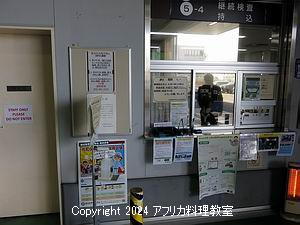

合格すると、出口近くの⑤-4 継続検査持込窓口へ書類を提出する。

新しい検査標章、返却書類を受け取りって終了になるよ。

下回り、金づち検査。

合格すると、出口近くの⑤-4 継続検査持込窓口へ書類を提出する。

新しい検査標章、返却書類を受け取りって終了になるよ。

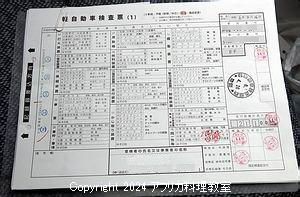

検査票1

-----費用明細-----

自動車損害賠償責任共済 17540円

検査手数料(軽自動車検査協会) 1800円

情報管理手数料(自動車技術総合機構) 400円

重量税 8200円

---------------------------------------------

合計 27940円

タイヤについて、再び検査官に質問しました。

乗用車用のロードインデックス74でも合格しますか?

満積載・4名乗車で、前軸重、後軸重より上回れば使えるとのこと。

1本で375kgぐらいなので2本で750kg

データシートを見てくれて、ハイゼットカーゴ4名乗車の

車両総重量は1330kg自動車検査証に記載されているが、

その内訳は

前軸565kgで問題ないが、後軸は765kgなので、

750kgではダメ。使えませんとのと。

LI75であれば、2本で774kgなのでOK。

2名乗車のハイゼットトラックではOKであったが、カーゴは車両総重量が

重いのでダメなんだ。

たぶんその時見ていた資料は

軽貨物車両のロードインデックスデータブック(公論出版)だと思われる。

2024-4-15 ダイハツ ハイゼットカーゴ ユーザー車検予約

検査票1

-----費用明細-----

自動車損害賠償責任共済 17540円

検査手数料(軽自動車検査協会) 1800円

情報管理手数料(自動車技術総合機構) 400円

重量税 8200円

---------------------------------------------

合計 27940円

タイヤについて、再び検査官に質問しました。

乗用車用のロードインデックス74でも合格しますか?

満積載・4名乗車で、前軸重、後軸重より上回れば使えるとのこと。

1本で375kgぐらいなので2本で750kg

データシートを見てくれて、ハイゼットカーゴ4名乗車の

車両総重量は1330kg自動車検査証に記載されているが、

その内訳は

前軸565kgで問題ないが、後軸は765kgなので、

750kgではダメ。使えませんとのと。

LI75であれば、2本で774kgなのでOK。

2名乗車のハイゼットトラックではOKであったが、カーゴは車両総重量が

重いのでダメなんだ。

たぶんその時見ていた資料は

軽貨物車両のロードインデックスデータブック(公論出版)だと思われる。

2024-4-15 ダイハツ ハイゼットカーゴ ユーザー車検予約

先月はハイゼットトラック、そして今月はハイゼットカーゴの車検なのだ。

明日、継続検査に持っていくのですが、愛知主管事務所は空いている。

当日朝でも予約できるね。

2024-3-18 ダイハツ ハイゼットトラック ユーザー車検 32450km

今日は、ハイゼットトラックEBD-S201Pのユーザー車検。

前回ハイゼットカーゴの時は、ヘッドライト光軸で不合格となり、テスター屋へ駆け込んで調整、

再検査をしたという不手際があった。今時、一か八かで受験するのはみっともない。

この車はたぶん、購入時の車検ではロービームで光軸調整してパスしているであろうから

たぶん大丈夫だとは思うが、一度テスター屋で確認してから検査に望むことにした。

先月はハイゼットトラック、そして今月はハイゼットカーゴの車検なのだ。

明日、継続検査に持っていくのですが、愛知主管事務所は空いている。

当日朝でも予約できるね。

2024-3-18 ダイハツ ハイゼットトラック ユーザー車検 32450km

今日は、ハイゼットトラックEBD-S201Pのユーザー車検。

前回ハイゼットカーゴの時は、ヘッドライト光軸で不合格となり、テスター屋へ駆け込んで調整、

再検査をしたという不手際があった。今時、一か八かで受験するのはみっともない。

この車はたぶん、購入時の車検ではロービームで光軸調整してパスしているであろうから

たぶん大丈夫だとは思うが、一度テスター屋で確認してから検査に望むことにした。

今日は、軽自動車検査協会に一番近い プレミアム カーテスター場に直行。

今日は、軽自動車検査協会に一番近い プレミアム カーテスター場に直行。

ヘッドライトレベライザーのメモリが0になっていることを確認しておく。

左も右も閾値の範囲内にはあったが、左右方向をより中心に調整。これで安心して検査場に持ち込める。

料金は1500円、WEB情報だと1300円であったが、数年前に価格改定されており、

去年使ったコウサカカーテスターと同じ料金だった。

ヘッドライトレベライザーのメモリが0になっていることを確認しておく。

左も右も閾値の範囲内にはあったが、左右方向をより中心に調整。これで安心して検査場に持ち込める。

料金は1500円、WEB情報だと1300円であったが、数年前に価格改定されており、

去年使ったコウサカカーテスターと同じ料金だった。

テスター屋を出て、軽自動車検査協会 愛知主管事務所に移動。

西側に併設されている(社)愛知県自動車会議所港事務所の窓口で

検査手数料等を納める。

テスター屋を出て、軽自動車検査協会 愛知主管事務所に移動。

西側に併設されている(社)愛知県自動車会議所港事務所の窓口で

検査手数料等を納める。

ユーザー車検の受付は5-0窓口、9時になると5、6人が並んでいた。

書類を整え、窓口に手渡す。

書類の順番は下記のとおり

1.軽自動車検査票(1)

2.継続検査申請書 軽専用2号様式 ※62定期点検のところは1を書き込まないように。

3.自動車検査証

4.自動車重量税納付書(検査対象軽自動車)

5.自賠責証書

6.定期点検記録簿

7.納税証明書(最近は税金を納めているかどうか、軽自動車協会にデータが引き渡されているので不要らしい)

ユーザー車検の受付は5-0窓口、9時になると5、6人が並んでいた。

書類を整え、窓口に手渡す。

書類の順番は下記のとおり

1.軽自動車検査票(1)

2.継続検査申請書 軽専用2号様式 ※62定期点検のところは1を書き込まないように。

3.自動車検査証

4.自動車重量税納付書(検査対象軽自動車)

5.自賠責証書

6.定期点検記録簿

7.納税証明書(最近は税金を納めているかどうか、軽自動車協会にデータが引き渡されているので不要らしい)

検査コースは3コースフルに使っていた。

検査コースは3コースフルに使っていた。

ヘッドライト検査は無事合格

ヘッドライト検査は無事合格

他も合格。下回り検査を経て、一旦車を外の駐車場に出して、

他も合格。下回り検査を経て、一旦車を外の駐車場に出して、

出口近くの5-4窓口に書類を提出。新しい検査標章、返却書類を受け取り終了。

-----費用明細-----

自動車損害賠償責任共済 17540円

検査手数料(軽自動車検査協会) 1800円

情報管理手数料(自動車技術総合機構) 400円

重量税 8200円

カーテスター(ヘッドライト) 1500円

---------------------------------------------

合計 29440円

タイヤについて、検査官に質問しました。

乗用車用のロードインデックス74でも合格しますか?

満積載・2名乗車で、前軸重、後軸重より上回れば使えるとのこと。

1本で375kgぐらいなので2本で750kg

データシートを見てくれて、

車両総重量は自動車検査証に記載の1160kgで、

その内訳は

前軸 590kg 後軸 570kg、余裕でOKですよとの返事でした。

2024-3-17 ダイハツ ハイゼットトラック ユーザー車検予約

出口近くの5-4窓口に書類を提出。新しい検査標章、返却書類を受け取り終了。

-----費用明細-----

自動車損害賠償責任共済 17540円

検査手数料(軽自動車検査協会) 1800円

情報管理手数料(自動車技術総合機構) 400円

重量税 8200円

カーテスター(ヘッドライト) 1500円

---------------------------------------------

合計 29440円

タイヤについて、検査官に質問しました。

乗用車用のロードインデックス74でも合格しますか?

満積載・2名乗車で、前軸重、後軸重より上回れば使えるとのこと。

1本で375kgぐらいなので2本で750kg

データシートを見てくれて、

車両総重量は自動車検査証に記載の1160kgで、

その内訳は

前軸 590kg 後軸 570kg、余裕でOKですよとの返事でした。

2024-3-17 ダイハツ ハイゼットトラック ユーザー車検予約

明日、継続検査に持っていくのですが、愛知主管事務所は空いているね。

第1ラウンドもまだ空きがあるよ。

明日、継続検査に持っていくのですが、愛知主管事務所は空いているね。

第1ラウンドもまだ空きがあるよ。

|

もどる

もどる