2009.11.12 儈僪僩儘僯僋僗僶僢僥儕乕僥僗僞乕丂PSP12J

搰捗尮憼偺僶僢僥儕乕傾僫儔僀僓乕偱偼CCA抣偺應掕偱偒側偄偺偱

儈僪僩儘僯僋僗偺傆傞乕偄僶僢僥儕乕僥僗僞乕 POWER SENSOR PLUS PSP12J傪

巊偭偰CCA抣傪應掕偟傑偟偨丅

2009.11.1丂僶僢僥儕乕傾僫儔僀僓乕

愭擔偐傜偪傚偭偲婥偵側偭偰偄傞僶僢僥儕乕丅捈嬤偺12儢寧揰専帪偵

晧壸帋尡偱11V偺抣偲側傝惈擻偑棊偪偰偄傑偡偲偺偙偲偩偭偨偑丄

應掕婍傪怣棅偟側偄傢偗偱偼側偄偑丄暿偺應掕婍偱傕挷傋偰傒偨丅

搰捗尮憼偺僶僢僥儕乕傾僫儔僀僓乕偱偼CCA抣偺應掕偱偒側偄偺偱

儈僪僩儘僯僋僗偺傆傞乕偄僶僢僥儕乕僥僗僞乕 POWER SENSOR PLUS PSP12J傪

巊偭偰CCA抣傪應掕偟傑偟偨丅

2009.11.1丂僶僢僥儕乕傾僫儔僀僓乕

愭擔偐傜偪傚偭偲婥偵側偭偰偄傞僶僢僥儕乕丅捈嬤偺12儢寧揰専帪偵

晧壸帋尡偱11V偺抣偲側傝惈擻偑棊偪偰偄傑偡偲偺偙偲偩偭偨偑丄

應掕婍傪怣棅偟側偄傢偗偱偼側偄偑丄暿偺應掕婍偱傕挷傋偰傒偨丅

搰捗尮憼偺僶僢僥儕乕傾僫儔僀僓乕MBA-100傪偮側偖丅

2009.10.25 偹偠棊偪偰偨

搰捗尮憼偺僶僢僥儕乕傾僫儔僀僓乕MBA-100傪偮側偖丅

2009.10.25 偹偠棊偪偰偨

傂偝傃偝偵幒撪傪憒彍偟偰偨傜丄塣揮惾偺僔乕僩儗乕儖偲僙儞僞乕僼儘傾僩儞僱儖偺

娫偵偹偠偑棊偪偰偄偨丅

傂偝傃偝偵幒撪傪憒彍偟偰偨傜丄塣揮惾偺僔乕僩儗乕儖偲僙儞僞乕僼儘傾僩儞僱儖偺

娫偵偹偠偑棊偪偰偄偨丅

偳偆傗傜偙偺慜丄僿僢僪儔僀僫乕傪庢傝懼偊偨嵺丄偹偠傪棊偲偟偰丄

傢偞偲偦偺傑傑偵偟偰偍偒丄偄偮暥嬪傪尵偭偰偔傞偐帋偟偰傞傒偨偄丅

僨傿儔乕偱挷傋偨偲偙傠丄俙僺儔乕偐俛僺儔乕偁傞偄偼俠僺儔乕偺僄傾僶僢僌

僄儞僽儗儉偱塀傟偰偄傞偲偙傠偺墱偵巊梡偡傞偹偠偱偁傞偲偺偙偲丅

俠僺儔乕偺忋晹傪傂偭傁偭偰僌儔偮偐側偗傟偽丄偦偙偱偼側偄偲偺偙偲丅俙僺儔乕傕僂僃僓乕

僗僩儕僢僾懁偐傜傔偔偭偰晜偐側偐偭偨偺偱丄偦偙傕偪傖傫偲屌掕偝傟偰偄傞偼偢丅

俛僺儔乕偼丄彮乆抐柺宍忬偑堎側傝丄忋晹傪傂偭傁偭偰傕晜偒忋偑偭偰偔傞偺偱丄

僄儞僽儗儉傪奜偟偰妋擣偟偨偑丄偹偠朰傟偼柍偐偭偨丅

偠傖偁偳偙偺偹偠偩丠栤偄偨偩偡偲丄僒乕價僗俵巵偑僒儞僶僀僓乕曗廋偱僫僢僩扵偟偺嵺丄

俙僺儔乕傪奜偟偰偍傝丄偦偺偲偒棊偲偟偨傛偆側婰壇偱丄僗僩僢僋偺偹偠傪巊偭偨丅

偳偺幵偩偭偨偐妎偊偰偄側偄偑丄傂傚偭偲偟偨傜偁側偨偺幵偩偭偨偐傕偲偺偙偲丅丠丠

乮僼儘儞僩儅儞濰偔丄奜偟偨偹偠傪僇僢僾儂儖僟乕傊擖傟傞廗姷偑偁傝丄庤尦偑妸偭偰僔

乕僩儗乕儖晅嬤偵棊偪偨偺偱偼丅乯

僗僩僢僋偺偹偠偼惓婯偺晹昳側偺偐偲暦偄偨傜丄摨偠晹昳傪偮偗傑偟偨偲偺偙偲丅

側偤丄偡偖偵摨偠偹偠偑偁偭偨偺偐偲暦偔偲丄傛偔側偔偟偰偟傑偆偺偱丄偦偆偄偆応崌偵

旛偊梡堄偟偰偄傞偲偄偆曉帠偩偭偨丅

傛偔側偔偡偙偲偑偁傞偲偼丄偳偆偄偆偙偲偩丅偠傖偁僄儞僕儞偺廋棟偱傕摨偠偙偲偑傛偔

偁傞偺偐丠丂扵偝側偄偺偐偲搟偭偰傗偭偨丅

偙偺応崌丄塕傪偮偗偲傑偱偼尵傢側偄偑丄乽婬偵僇儉傾僂僩偟偰偹偠偺摢傪側傔傞偙偲偑

偁傝丄偦偺偲偒偺偨傔偵僗僩僢僋偟偰偁傞偲尵偆傋偒偩乿

偟偐偟丄俙僺儔乕傪奜偟偨偺偼俵巵偠傖側偔偰俷巵偩偭偨偲暦偄偰偄傞丅

偄偭偨偄偹偠傪棊偲偟偨偺偼丄偄偮偺僞僀儈儞僌偩偭偨偺偐偼偭偒傝偟側偐偭偨丅

偙偺擔偼丄愭擔奜偟偨俶俧僀儞僥乕僋儅僯乕儂乕儖僪僇僶乕偺昳斣傪妋擣偡傋偔

偳偆傗傜偙偺慜丄僿僢僪儔僀僫乕傪庢傝懼偊偨嵺丄偹偠傪棊偲偟偰丄

傢偞偲偦偺傑傑偵偟偰偍偒丄偄偮暥嬪傪尵偭偰偔傞偐帋偟偰傞傒偨偄丅

僨傿儔乕偱挷傋偨偲偙傠丄俙僺儔乕偐俛僺儔乕偁傞偄偼俠僺儔乕偺僄傾僶僢僌

僄儞僽儗儉偱塀傟偰偄傞偲偙傠偺墱偵巊梡偡傞偹偠偱偁傞偲偺偙偲丅

俠僺儔乕偺忋晹傪傂偭傁偭偰僌儔偮偐側偗傟偽丄偦偙偱偼側偄偲偺偙偲丅俙僺儔乕傕僂僃僓乕

僗僩儕僢僾懁偐傜傔偔偭偰晜偐側偐偭偨偺偱丄偦偙傕偪傖傫偲屌掕偝傟偰偄傞偼偢丅

俛僺儔乕偼丄彮乆抐柺宍忬偑堎側傝丄忋晹傪傂偭傁偭偰傕晜偒忋偑偭偰偔傞偺偱丄

僄儞僽儗儉傪奜偟偰妋擣偟偨偑丄偹偠朰傟偼柍偐偭偨丅

偠傖偁偳偙偺偹偠偩丠栤偄偨偩偡偲丄僒乕價僗俵巵偑僒儞僶僀僓乕曗廋偱僫僢僩扵偟偺嵺丄

俙僺儔乕傪奜偟偰偍傝丄偦偺偲偒棊偲偟偨傛偆側婰壇偱丄僗僩僢僋偺偹偠傪巊偭偨丅

偳偺幵偩偭偨偐妎偊偰偄側偄偑丄傂傚偭偲偟偨傜偁側偨偺幵偩偭偨偐傕偲偺偙偲丅丠丠

乮僼儘儞僩儅儞濰偔丄奜偟偨偹偠傪僇僢僾儂儖僟乕傊擖傟傞廗姷偑偁傝丄庤尦偑妸偭偰僔

乕僩儗乕儖晅嬤偵棊偪偨偺偱偼丅乯

僗僩僢僋偺偹偠偼惓婯偺晹昳側偺偐偲暦偄偨傜丄摨偠晹昳傪偮偗傑偟偨偲偺偙偲丅

側偤丄偡偖偵摨偠偹偠偑偁偭偨偺偐偲暦偔偲丄傛偔側偔偟偰偟傑偆偺偱丄偦偆偄偆応崌偵

旛偊梡堄偟偰偄傞偲偄偆曉帠偩偭偨丅

傛偔側偔偡偙偲偑偁傞偲偼丄偳偆偄偆偙偲偩丅偠傖偁僄儞僕儞偺廋棟偱傕摨偠偙偲偑傛偔

偁傞偺偐丠丂扵偝側偄偺偐偲搟偭偰傗偭偨丅

偙偺応崌丄塕傪偮偗偲傑偱偼尵傢側偄偑丄乽婬偵僇儉傾僂僩偟偰偹偠偺摢傪側傔傞偙偲偑

偁傝丄偦偺偲偒偺偨傔偵僗僩僢僋偟偰偁傞偲尵偆傋偒偩乿

偟偐偟丄俙僺儔乕傪奜偟偨偺偼俵巵偠傖側偔偰俷巵偩偭偨偲暦偄偰偄傞丅

偄偭偨偄偹偠傪棊偲偟偨偺偼丄偄偮偺僞僀儈儞僌偩偭偨偺偐偼偭偒傝偟側偐偭偨丅

偙偺擔偼丄愭擔奜偟偨俶俧僀儞僥乕僋儅僯乕儂乕儖僪僇僶乕偺昳斣傪妋擣偡傋偔

昳斣傕挷嵏偟偵峴偭偨偺偱偁傞偑丄僇僶乕偺棤懁偵懪嵀偑偁傞偺偵婥偯偄偨丅

偳偆傗傜丄僌儘儊僢僩偑偪偓傟偰偄偨偺偱丄忋壓偵梙傟偰僀僌僯僢僔儑儞僐僀儖僷僢僋偵

姳徛偟偰偄偨傛偆偩丅愭擔嶣塭偟偨幨恀傪尒曉偟偰傒傞偲僀僌僯僢僔儑儞僐僀儖僷僢僋偺傆偪偵

僐僗儗偵傛傞暡偑棊偪偰偄偨丅

僀僌僯僢僔儑儞僐僀儖僷僢僋偼戝忎晇偐側偁丠

2009.10.18 億乕儗儞僼傿儖僞乕庢懼偊丂41785km

偄傗側偵偍偄偑杮摉偵偑傑傫偱偒側偔側偭偨偺偱岎姺丅

昳斣傕挷嵏偟偵峴偭偨偺偱偁傞偑丄僇僶乕偺棤懁偵懪嵀偑偁傞偺偵婥偯偄偨丅

偳偆傗傜丄僌儘儊僢僩偑偪偓傟偰偄偨偺偱丄忋壓偵梙傟偰僀僌僯僢僔儑儞僐僀儖僷僢僋偵

姳徛偟偰偄偨傛偆偩丅愭擔嶣塭偟偨幨恀傪尒曉偟偰傒傞偲僀僌僯僢僔儑儞僐僀儖僷僢僋偺傆偪偵

僐僗儗偵傛傞暡偑棊偪偰偄偨丅

僀僌僯僢僔儑儞僐僀儖僷僢僋偼戝忎晇偐側偁丠

2009.10.18 億乕儗儞僼傿儖僞乕庢懼偊丂41785km

偄傗側偵偍偄偑杮摉偵偑傑傫偱偒側偔側偭偨偺偱岎姺丅

偪傚偭偲慜偵昳斣偑曄峏偵側傝丄1K2 819 653B偵曄傢偭偰偄偨丅

媽晹昳偼廃埻偵僗億儞僕偑姫偄偰偁偭偨偺偩偑丄偦傟偑柍偔側傝

僼傿儖僞乕偑庒姳戝偒偔側偭偰偄傞丅偦傟偼椙偄偑丄掙晹偺敀偄

傗偮偑徣棯偝傟僗億儞僕偺傒偵側傝丄僇僶乕傪僗儔僀僪偝偣傞

帪偺悹摦掞峈偑戝偒偔側偭偰嶌嬈偑傗傝偵偔偔側偭偨丅

MANN惢偐傜惢憿儊乕僇乕偑堦帪揑偵曄峏偵側傝丄偙傟偼MicroAir惢丅

昳斣偑掙柺偱偼側偔僒僀僪偺敀偄偲偙傠偵報嶞偝傟偰偄傞丅

2009.10.11 僶僢僥儕乕揹埑僠僃僢僋

偪傚偭偲慜偵昳斣偑曄峏偵側傝丄1K2 819 653B偵曄傢偭偰偄偨丅

媽晹昳偼廃埻偵僗億儞僕偑姫偄偰偁偭偨偺偩偑丄偦傟偑柍偔側傝

僼傿儖僞乕偑庒姳戝偒偔側偭偰偄傞丅偦傟偼椙偄偑丄掙晹偺敀偄

傗偮偑徣棯偝傟僗億儞僕偺傒偵側傝丄僇僶乕傪僗儔僀僪偝偣傞

帪偺悹摦掞峈偑戝偒偔側偭偰嶌嬈偑傗傝偵偔偔側偭偨丅

MANN惢偐傜惢憿儊乕僇乕偑堦帪揑偵曄峏偵側傝丄偙傟偼MicroAir惢丅

昳斣偑掙柺偱偼側偔僒僀僪偺敀偄偲偙傠偵報嶞偝傟偰偄傞丅

2009.10.11 僶僢僥儕乕揹埑僠僃僢僋

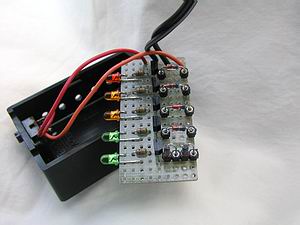

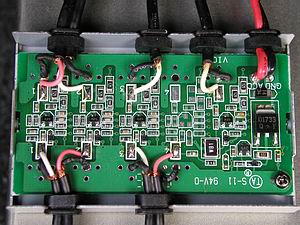

偙偺幨恀偼僄儞僕儞夞偭偰傞帪偩傛丅丂丂丂丂丂丂撪晹偺婎斅丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂LED偺揹棳惂尷掞峈偼4.7k兌丂栺2mA棳偟偰偄傞

嶐擔僨傿乕儔乕偐傜幵傪堷偒庢傞嵺偵丄娙堈揹埑寁偺LED偑

2偮偟偐偮偐偢丄10.9V偼偁傞傕偺偺丄12.4V傛傝傕壓傑傢偭偰偄偨偨傔

壗擔傕忔傜側偄偲丄偙傫側傕傫偐偲怱攝偵側傝曗廩揹偟傛偆偐偲巚偭偨偑

偦偺慜偵僶僢僥儕乕僞乕儈僫儖偱揹埑傪應偭偰傒偨丅

偙偺幨恀偼僄儞僕儞夞偭偰傞帪偩傛丅丂丂丂丂丂丂撪晹偺婎斅丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂LED偺揹棳惂尷掞峈偼4.7k兌丂栺2mA棳偟偰偄傞

嶐擔僨傿乕儔乕偐傜幵傪堷偒庢傞嵺偵丄娙堈揹埑寁偺LED偑

2偮偟偐偮偐偢丄10.9V偼偁傞傕偺偺丄12.4V傛傝傕壓傑傢偭偰偄偨偨傔

壗擔傕忔傜側偄偲丄偙傫側傕傫偐偲怱攝偵側傝曗廩揹偟傛偆偐偲巚偭偨偑

偦偺慜偵僶僢僥儕乕僞乕儈僫儖偱揹埑傪應偭偰傒偨丅

12.908V偁偭偨偺偱丄崱夞偼曗廩揹偼尒憲偭偨丅

偙傫側柺搢側應掕傪偟側偔偰傕丄徏壓偺Life WINK傪庢傝晅偗偰偍偗偽

庻柦偑傛偔傢偐傞傜偟偄丅1400墌乣2000墌掱搙偱攦偊傞丅

徏壓偼傑偠傔偵奐敪偟偰偄傞偹丅

怴幵帪偐傜栺2擭敿宱夁偟偰傞偺偱偡偑丄偦傠偦傠師偺僶僢僥儕乕傪

扵偟偰偍偐側偔偪傖丅

僨傿乕儔乕偱岎姺偡傞偲丄巗応壙奿偺5攞乣6攞偺偍嬥傪庢傜傟傞偺偱丄

埨偄僶僢僥儕乕傪暔怓拞丅

奜働乕僗偑敀偄僶僢僥儕乕偼丄偳偆傕敋敪偟偦偆偱旔偗偨偄傫偩偗偳

乮崱偮偄偰偄傞AKUMA僶僢僥儕乕傕崢壓偼敀偄乯

愄僨傿乕儔乕偺曅嬿偵敋敪偱攋夡偟偨敀偄僶僢僥儕乕傪尒偨偺偑崱偱傕

巚偄晜偐傇丅

BOSCH偼傛偝偦偆偩偗偳丄帺幮偱偼嶌偭偰側偄傛偹丅寢嬊偼娯崙儊乕僇偐

僀儞僪偺儊乕僇偐傜OEM嫙媼偟偰傕傜偭偰傞偺偱丄偳偙偺僽儔儞僪偱傕

摨偠偲偄偆偙偲偵側傞丅

傎傫偲偆偵傑偠傔偵嶌偭偰偄傞偺偼丄僷僫僜僯僢僋 僗僩儗乕僕僶僢僥儕乕屛惣岺応偩偗偩側傫偩傛丅

惢昳偼偄偄傕偺偩偗偳丄攧傝曽偑傊偨偱偁傫傑傝拲栚偝傟偰側偄丅攦偄偨偄傫偩偗偳丄巗応壙奿偑崅偄丅

Panasonic僶僢僥儕乕丄惢昳偑怴偟偔側偭偰側傫偩偹丅66-25H-WD偑巊偊偦偆偩丅嵟埨17200墌乣晛捠21500墌

愄偺僇儗僢僋傒偨偄偵僟僀僟僀怓偐僇儗僢僋壗偲偐傒偨偄偵僺儞僋怓偺僶僢僥儕乕偵偟偨傜

偨偔偝傫攧傟傞偐傕丠

偁偲偼晄傑偠傔偲偄偆傢偗偱偼側偄偗偳丄惢憿昳幙忣曬偑揱傢偭偰棃側偄偩偗丅

Hakurai乮崄愳導乯丂SUPEX SMF562-19丂4790墌+憲椏700墌

12.908V偁偭偨偺偱丄崱夞偼曗廩揹偼尒憲偭偨丅

偙傫側柺搢側應掕傪偟側偔偰傕丄徏壓偺Life WINK傪庢傝晅偗偰偍偗偽

庻柦偑傛偔傢偐傞傜偟偄丅1400墌乣2000墌掱搙偱攦偊傞丅

徏壓偼傑偠傔偵奐敪偟偰偄傞偹丅

怴幵帪偐傜栺2擭敿宱夁偟偰傞偺偱偡偑丄偦傠偦傠師偺僶僢僥儕乕傪

扵偟偰偍偐側偔偪傖丅

僨傿乕儔乕偱岎姺偡傞偲丄巗応壙奿偺5攞乣6攞偺偍嬥傪庢傜傟傞偺偱丄

埨偄僶僢僥儕乕傪暔怓拞丅

奜働乕僗偑敀偄僶僢僥儕乕偼丄偳偆傕敋敪偟偦偆偱旔偗偨偄傫偩偗偳

乮崱偮偄偰偄傞AKUMA僶僢僥儕乕傕崢壓偼敀偄乯

愄僨傿乕儔乕偺曅嬿偵敋敪偱攋夡偟偨敀偄僶僢僥儕乕傪尒偨偺偑崱偱傕

巚偄晜偐傇丅

BOSCH偼傛偝偦偆偩偗偳丄帺幮偱偼嶌偭偰側偄傛偹丅寢嬊偼娯崙儊乕僇偐

僀儞僪偺儊乕僇偐傜OEM嫙媼偟偰傕傜偭偰傞偺偱丄偳偙偺僽儔儞僪偱傕

摨偠偲偄偆偙偲偵側傞丅

傎傫偲偆偵傑偠傔偵嶌偭偰偄傞偺偼丄僷僫僜僯僢僋 僗僩儗乕僕僶僢僥儕乕屛惣岺応偩偗偩側傫偩傛丅

惢昳偼偄偄傕偺偩偗偳丄攧傝曽偑傊偨偱偁傫傑傝拲栚偝傟偰側偄丅攦偄偨偄傫偩偗偳丄巗応壙奿偑崅偄丅

Panasonic僶僢僥儕乕丄惢昳偑怴偟偔側偭偰側傫偩偹丅66-25H-WD偑巊偊偦偆偩丅嵟埨17200墌乣晛捠21500墌

愄偺僇儗僢僋傒偨偄偵僟僀僟僀怓偐僇儗僢僋壗偲偐傒偨偄偵僺儞僋怓偺僶僢僥儕乕偵偟偨傜

偨偔偝傫攧傟傞偐傕丠

偁偲偼晄傑偠傔偲偄偆傢偗偱偼側偄偗偳丄惢憿昳幙忣曬偑揱傢偭偰棃側偄偩偗丅

Hakurai乮崄愳導乯丂SUPEX SMF562-19丂4790墌+憲椏700墌

偙傟偼壓晹庢傝晅偗晹偺僲僢僠(BHD Base Hold Down)偑3偮偟偐側偔B3側偺偱GOLF5偵偼巊偊側偄丅

GOLF5偼B13偺5偮偺僲僢僠偺偆偪丄恀傫拞偐傜20mm僾儔僗僞乕儈僫儖婑傝偺

僲僢僠傪巊偭偰儅僂儞僩偡傞偺偱偁傞丅B13傪扵偦偆丅

儎僼乕丂PRIMAX丂MF562-19丂5800墌+憲椏800墌乮恄撧愳偺恖乯

儎僼乕丂AC Delco丂20-60丂8700墌+憲椏800墌乮戝嶃偺恖乯

儎僼乕丂AC Delco丂20-60丂8200墌+憲椏840墌乮峀搰偺嬈幰乯

愄埨偐偭偨丄ATLAS娯崙偼彮偟崅偔側偭偪傖偭偰丄

ATLASBX7000墌乣7140墌

PRIMAX傕SOLITE傕HANKOOK傕alfaline傕ATLAS偺OE偩偹丅

奜働乕僗偑敀偄僶僢僥儕乕偼丄偳偆傕敋敪偟偦偆偱旔偗偨偄傫偩偗偳丅崱偱偼

偁傑傝娭學側偝偦偆偩偹丅

姡揹抮傕偦偆偩偗偳丄傑偠傔偵嶌偭偰偄傞儊乕僇乕偑偄偄側偁丅

巹偼搶幣偺姡揹抮偩偗偼愨懳偵攦傢側偄丅偁偦偙偼姡揹抮傪

側傔偰偄傞丅

僶僢僥儕乕偼彮乆憗傔偵巰傫偱傕偄偄偗偳丄僞乕儈僫儖偲働乕僗偺寗娫偐傜

婓棸巁偑楻傟弌偰偔傞慹埆昳偵偼摉偨傝偨偔側偄丅

僨傿乕儔乕偵偁偭偨ACDelco 20-60傕塼偑楻傟偰偨偺傪妋擣偟偰偄傞丅偁偨傝偼偢傟偑偁傞丅

2009.10.10 廋棟忋偑傝丂42424km

傗偭偲廋棟偑姰椆

偙傟偼壓晹庢傝晅偗晹偺僲僢僠(BHD Base Hold Down)偑3偮偟偐側偔B3側偺偱GOLF5偵偼巊偊側偄丅

GOLF5偼B13偺5偮偺僲僢僠偺偆偪丄恀傫拞偐傜20mm僾儔僗僞乕儈僫儖婑傝偺

僲僢僠傪巊偭偰儅僂儞僩偡傞偺偱偁傞丅B13傪扵偦偆丅

儎僼乕丂PRIMAX丂MF562-19丂5800墌+憲椏800墌乮恄撧愳偺恖乯

儎僼乕丂AC Delco丂20-60丂8700墌+憲椏800墌乮戝嶃偺恖乯

儎僼乕丂AC Delco丂20-60丂8200墌+憲椏840墌乮峀搰偺嬈幰乯

愄埨偐偭偨丄ATLAS娯崙偼彮偟崅偔側偭偪傖偭偰丄

ATLASBX7000墌乣7140墌

PRIMAX傕SOLITE傕HANKOOK傕alfaline傕ATLAS偺OE偩偹丅

奜働乕僗偑敀偄僶僢僥儕乕偼丄偳偆傕敋敪偟偦偆偱旔偗偨偄傫偩偗偳丅崱偱偼

偁傑傝娭學側偝偦偆偩偹丅

姡揹抮傕偦偆偩偗偳丄傑偠傔偵嶌偭偰偄傞儊乕僇乕偑偄偄側偁丅

巹偼搶幣偺姡揹抮偩偗偼愨懳偵攦傢側偄丅偁偦偙偼姡揹抮傪

側傔偰偄傞丅

僶僢僥儕乕偼彮乆憗傔偵巰傫偱傕偄偄偗偳丄僞乕儈僫儖偲働乕僗偺寗娫偐傜

婓棸巁偑楻傟弌偰偔傞慹埆昳偵偼摉偨傝偨偔側偄丅

僨傿乕儔乕偵偁偭偨ACDelco 20-60傕塼偑楻傟偰偨偺傪妋擣偟偰偄傞丅偁偨傝偼偢傟偑偁傞丅

2009.10.10 廋棟忋偑傝丂42424km

傗偭偲廋棟偑姰椆

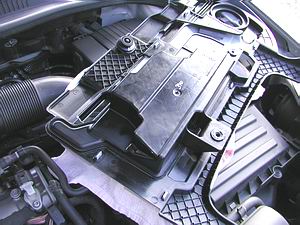

僀儞僥乕僋僥乕僋儅僯乕儂乕儖僪僇僶乕偼僶僉儏乕儉儂乕僗偺

庢傝弌偟岥偑曄峏偵側偭偰傑偟偨丅 敀偄晹暘傕堦懱偱曗媼偝傟傞丅

僀儞僥乕僋僥乕僋儅僯乕儂乕儖僪僇僶乕偼僶僉儏乕儉儂乕僗偺

庢傝弌偟岥偑曄峏偵側偭偰傑偟偨丅 敀偄晹暘傕堦懱偱曗媼偝傟傞丅

丂 丂 奼戝幨恀丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂棤懁

惢憿儘僢僩儅乕僉儞僌傪尒傞偲丄2007擭8寧惢憿暘偐傜偙偺

僷乕僣偵曄峏偵側偭偰偄偨偙偲偑偆偐偑偊傞丅

奼戝幨恀丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂棤懁

惢憿儘僢僩儅乕僉儞僌傪尒傞偲丄2007擭8寧惢憿暘偐傜偙偺

僷乕僣偵曄峏偵側偭偰偄偨偙偲偑偆偐偑偊傞丅

宍忬斾妑丂廋棟慜

宍忬斾妑丂廋棟慜

偄偭偟傚偵岎姺偟偨揹摦僠僃儞僕僆乕僶乕僶儖僽乮僠儍乕僕

僾儗僢僔儍乕僐儞僩儘乕儖僜儗僲僀僪僶儖僽-N75乯偲丄僇僢

僩僆僼僶儖僽乮僞乕儃僠儍乕僕儍乕僄傾儕僒僉儏儗乕僔儑儞

僶儖僽-N249-乯偼僀儞僥乕僋儅僯乕儂乕儖僪僇僶乕傪奜偡偲

妋擣偱偒傞丅

偙傟偱偟偽傜偔偼埨怱偲尵偄偨偄偲偙傠偩偑丄嶌嬈儈僗偑偁偭偨丅

偄偭偟傚偵岎姺偟偨揹摦僠僃儞僕僆乕僶乕僶儖僽乮僠儍乕僕

僾儗僢僔儍乕僐儞僩儘乕儖僜儗僲僀僪僶儖僽-N75乯偲丄僇僢

僩僆僼僶儖僽乮僞乕儃僠儍乕僕儍乕僄傾儕僒僉儏儗乕僔儑儞

僶儖僽-N249-乯偼僀儞僥乕僋儅僯乕儂乕儖僪僇僶乕傪奜偡偲

妋擣偱偒傞丅

偙傟偱偟偽傜偔偼埨怱偲尵偄偨偄偲偙傠偩偑丄嶌嬈儈僗偑偁偭偨丅

偪偓傟偨僌儘儊僢僩丄幵椉偵抲偒嫀傝丅

偨偟偐丄僼儘儞僩儅儞偼崱夞偼晄庤嵺側偒傛偆丄傛乕偔妋擣偟傑偟偨偲偄偆

曉帠偩偭偨偑丄俢倀俷昳幙偼偙傫側傕傫偩傛偹丅

2009.10.7 儕僐乕儖忣曬丂RESPONSE

僼僅儖僋僗儚乕僎儞僌儖乕僾僕儍僷儞偼7擔丄VW亀僑儖僼僩僁乕儔儞1.4/103kW亁側偳

寁11幵庬偺帺摦曄懍憰抲偵晄嬶崌偑偁傞偲偟偰丄崙搚岎捠徣偵儕僐乕儖乮夞廂丒柍彏

廋棟乯傪撏偗弌偨丅

懳徾偲側傞偺偼丄2008擭11寧5擔 - 2009擭6寧17擔偵桝擖偝傟偨3010戜丅

帺摦曄懍婡偺僋儔僢僠壏搙僙儞僒乕偱丄惢憿帪偺攝慄偺偐偟傔偑晄廫暘側偨傔丄僄儗

僋僩儘僯僢僋僐儞僩儘乕儖儐僯僢僩偵岆怣崋偑憲傜傟偰丄桘壏堎忢偟偰偄傞偲岆恌抐

偝傟丄僼僃乕儖僙乕僼婡擻偑摥偄偰憱峴晄擻偵側傞偍偦傟偑偁傞丅

慡幵椉丄帺摦曄懍婡偺惂屼僾儘僌儔儉傪僄儗僋僩儘僯僢僋僐儞僩儘乕儖儐僯僢僩偵撪

憼偝傟偨僊儎儃僢僋僗桘壏僙儞僒乕傪梡偄偨僾儘僌儔儉偵峏怴偡傞丅

晄嬶崌敪惗審悢偼6審偱丄巗応偐傜偺曬崘偱敪尒偟偨丅帠屘偼婲偒偰偄側偄丅

崙搚岎捠徣

偙傟偼偍偐偟偄丅偐偟傔晄椙側傜丄摉奩晄嬶崌晹暘偺偐偟傔傪捈偡傋偒偱偁傞丅

堦斒偵僾儘僌儔儉傪偝傢傞偲偄偆偙偲偼丄僾儘僌儔儉偑埆偐偭偨偲偄偆偙偲偵側傞丅

懳嶔撪梕傕堄枴偑傛偔棟夝偱偒側偄丅擔杮岅偑偍偐偄偟偄偧丅

2009.10.3丂SONY 傾僋僥傿僽僗僺乕僇丂SRS-58

偪偓傟偨僌儘儊僢僩丄幵椉偵抲偒嫀傝丅

偨偟偐丄僼儘儞僩儅儞偼崱夞偼晄庤嵺側偒傛偆丄傛乕偔妋擣偟傑偟偨偲偄偆

曉帠偩偭偨偑丄俢倀俷昳幙偼偙傫側傕傫偩傛偹丅

2009.10.7 儕僐乕儖忣曬丂RESPONSE

僼僅儖僋僗儚乕僎儞僌儖乕僾僕儍僷儞偼7擔丄VW亀僑儖僼僩僁乕儔儞1.4/103kW亁側偳

寁11幵庬偺帺摦曄懍憰抲偵晄嬶崌偑偁傞偲偟偰丄崙搚岎捠徣偵儕僐乕儖乮夞廂丒柍彏

廋棟乯傪撏偗弌偨丅

懳徾偲側傞偺偼丄2008擭11寧5擔 - 2009擭6寧17擔偵桝擖偝傟偨3010戜丅

帺摦曄懍婡偺僋儔僢僠壏搙僙儞僒乕偱丄惢憿帪偺攝慄偺偐偟傔偑晄廫暘側偨傔丄僄儗

僋僩儘僯僢僋僐儞僩儘乕儖儐僯僢僩偵岆怣崋偑憲傜傟偰丄桘壏堎忢偟偰偄傞偲岆恌抐

偝傟丄僼僃乕儖僙乕僼婡擻偑摥偄偰憱峴晄擻偵側傞偍偦傟偑偁傞丅

慡幵椉丄帺摦曄懍婡偺惂屼僾儘僌儔儉傪僄儗僋僩儘僯僢僋僐儞僩儘乕儖儐僯僢僩偵撪

憼偝傟偨僊儎儃僢僋僗桘壏僙儞僒乕傪梡偄偨僾儘僌儔儉偵峏怴偡傞丅

晄嬶崌敪惗審悢偼6審偱丄巗応偐傜偺曬崘偱敪尒偟偨丅帠屘偼婲偒偰偄側偄丅

崙搚岎捠徣

偙傟偼偍偐偟偄丅偐偟傔晄椙側傜丄摉奩晄嬶崌晹暘偺偐偟傔傪捈偡傋偒偱偁傞丅

堦斒偵僾儘僌儔儉傪偝傢傞偲偄偆偙偲偼丄僾儘僌儔儉偑埆偐偭偨偲偄偆偙偲偵側傞丅

懳嶔撪梕傕堄枴偑傛偔棟夝偱偒側偄丅擔杮岅偑偍偐偄偟偄偧丅

2009.10.3丂SONY 傾僋僥傿僽僗僺乕僇丂SRS-58

偙傟偼SONY偺僂僅乕僋儅儞摍偵偮側偘傞奜晹僗僺乕僇丂1991擭崰偺惢昳

僒僽偺僷僜僐儞偺僗僺乕僇乕偵巊梡偟偰偄傞偑丄僆乕僩僷儚乕僐儞僩儘乕儖偮偒偱

擖椡偑側偄偲丄傾儞僾偺揹尮偑擖傜側偄丅

壒妝傪暦偔傇傫偵偼偑傑傫偱偒傞偑丄Windows偺寈崘壒偑摢愗傟偲側傞丅

偙傟偼SONY偺僂僅乕僋儅儞摍偵偮側偘傞奜晹僗僺乕僇丂1991擭崰偺惢昳

僒僽偺僷僜僐儞偺僗僺乕僇乕偵巊梡偟偰偄傞偑丄僆乕僩僷儚乕僐儞僩儘乕儖偮偒偱

擖椡偑側偄偲丄傾儞僾偺揹尮偑擖傜側偄丅

壒妝傪暦偔傇傫偵偼偑傑傫偱偒傞偑丄Windows偺寈崘壒偑摢愗傟偲側傞丅

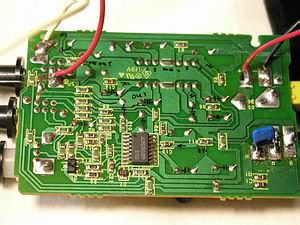

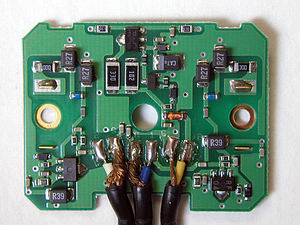

丂 丂 撪晹偺傾儞僾婎斅丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂偙偭偪偼SHARP LA4555丂2ch傾儞僾丂丂丂

偙偙偺M62403FP偑SRS偲揹尮惂屼傪偟偰偄傞丂丂

偙偺IC偺僨乕僞僔乕僩偑柍偔偰丄僆乕僩僷儚乕

僐儞僩儘乕儖傪嶦偡偵偼偳偆偟偨傜傛偄偐丄擸

傫偱偄偨偑僷僞乕儞傪捛偭偰丄夞楬傪悇嶡偟偰

傒傞偲僩儔儞僕僗僞俻侾偑僗僀僢僠偵側偭偰偄傞丅

PNP僩儔儞僕僗僞偺儀乕僗傪乮R8丄R12掞峈僷儔

傪夘偟偰乯GND偵堷偭傁傞偙偲偱丄儀乕僗僶僀傾僗偑

偐偐傝丄僄儈僢僞-僐儗僋僞娫偑俷俶偟丄傾儞僾

傊揹尮傪嫙媼偡傞夞楬丅

Q1偼撴報偑AE偩偗偳丄ROHM 2SB1424偐側偁

撪晹偺傾儞僾婎斅丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂偙偭偪偼SHARP LA4555丂2ch傾儞僾丂丂丂

偙偙偺M62403FP偑SRS偲揹尮惂屼傪偟偰偄傞丂丂

偙偺IC偺僨乕僞僔乕僩偑柍偔偰丄僆乕僩僷儚乕

僐儞僩儘乕儖傪嶦偡偵偼偳偆偟偨傜傛偄偐丄擸

傫偱偄偨偑僷僞乕儞傪捛偭偰丄夞楬傪悇嶡偟偰

傒傞偲僩儔儞僕僗僞俻侾偑僗僀僢僠偵側偭偰偄傞丅

PNP僩儔儞僕僗僞偺儀乕僗傪乮R8丄R12掞峈僷儔

傪夘偟偰乯GND偵堷偭傁傞偙偲偱丄儀乕僗僶僀傾僗偑

偐偐傝丄僄儈僢僞-僐儗僋僞娫偑俷俶偟丄傾儞僾

傊揹尮傪嫙媼偡傞夞楬丅

Q1偼撴報偑AE偩偗偳丄ROHM 2SB1424偐側偁

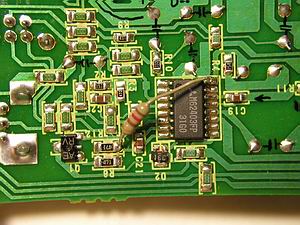

M62403FP偺8僺儞傪GND偵棊偲偟偰傗傟偽傛偄丅

庤帩偪偺掞峈120兌偱GND偱棊偲偟偰傗偭偨傜偆傑偔偄偭偨丅

2009.9.23 僥儗價傾儞僥僫丂嵞愝抲

價乕僩儖偐傜堷偒宲偄偱巊偭偰偄偨僙僀儚CITY ROAD偺僾儕傾儞僾偼

俙俵儔僕僆偵僲僀僘偑偺傞偺偱丄側傫偐傛偄傾儞僾偼柍偄偐偲扵偟偰偄偨偲偙傠丄

嬤強偺僴乕僪僆僼暽撿揦偵丄夝懱幵偐傜奜偟偨偲巚傢傟傞KENWOOD僇乕僫價梡偺

僼傿儖儉傾儞僥僫梡偺僾儕傾儞僾偑525墌偱攧偭偰偨偺偱攦偄傑偟偨丅

M62403FP偺8僺儞傪GND偵棊偲偟偰傗傟偽傛偄丅

庤帩偪偺掞峈120兌偱GND偱棊偲偟偰傗偭偨傜偆傑偔偄偭偨丅

2009.9.23 僥儗價傾儞僥僫丂嵞愝抲

價乕僩儖偐傜堷偒宲偄偱巊偭偰偄偨僙僀儚CITY ROAD偺僾儕傾儞僾偼

俙俵儔僕僆偵僲僀僘偑偺傞偺偱丄側傫偐傛偄傾儞僾偼柍偄偐偲扵偟偰偄偨偲偙傠丄

嬤強偺僴乕僪僆僼暽撿揦偵丄夝懱幵偐傜奜偟偨偲巚傢傟傞KENWOOD僇乕僫價梡偺

僼傿儖儉傾儞僥僫梡偺僾儕傾儞僾偑525墌偱攧偭偰偨偺偱攦偄傑偟偨丅

傾儞僾晹傪暘夝偟偨偲偙傠丄俿倁曻憲懷3夞楬丄俥俵曻憲懷1夞楬偺憹暆夞楬

偑暲傫偱偄傞偩偗偩偭偨丅

R25撴報偺僩儔儞僕僗僞偼戝偒偝偐傜悇嶡偡傞偲偨傇傫2SC3356丄

崅廃攇憹暆偵傛偔巊傢傟傞傗偮偩偲巚偆丅

塃偺傎偆偵偁傞揹尮夞楬偼丄偳偆傕poor偺傛偆側姶偠丅

2SC3356偺Vceo偼12V側偺偱丄偙傟傪挻偊傞揹埑偑偐偐傜側偄傛偆偵丄

擖椡揹埑偑崅偔側偭偰丄僣僃僫乕偵傛傞娔帇揹埑傪挻偊傞偲2SD1733偺儀乕僗

揹埵傪堷偭挘傝丄僄儈僢僞弌椡揹埑傪壓偘傞傛偆偵摥偔夞楬偱偁傞偑丄2SD1733偺

儀乕僗偵偼僣僃僫乕偑擖偭偰側偄偺偑婥偵側傞丅惢昳壔偡傞夁掱偱偲偭傁傜偭偨姶偠偩偹丅

傾儞僾晹傪暘夝偟偨偲偙傠丄俿倁曻憲懷3夞楬丄俥俵曻憲懷1夞楬偺憹暆夞楬

偑暲傫偱偄傞偩偗偩偭偨丅

R25撴報偺僩儔儞僕僗僞偼戝偒偝偐傜悇嶡偡傞偲偨傇傫2SC3356丄

崅廃攇憹暆偵傛偔巊傢傟傞傗偮偩偲巚偆丅

塃偺傎偆偵偁傞揹尮夞楬偼丄偳偆傕poor偺傛偆側姶偠丅

2SC3356偺Vceo偼12V側偺偱丄偙傟傪挻偊傞揹埑偑偐偐傜側偄傛偆偵丄

擖椡揹埑偑崅偔側偭偰丄僣僃僫乕偵傛傞娔帇揹埑傪挻偊傞偲2SD1733偺儀乕僗

揹埵傪堷偭挘傝丄僄儈僢僞弌椡揹埑傪壓偘傞傛偆偵摥偔夞楬偱偁傞偑丄2SD1733偺

儀乕僗偵偼僣僃僫乕偑擖偭偰側偄偺偑婥偵側傞丅惢昳壔偡傞夁掱偱偲偭傁傜偭偨姶偠偩偹丅

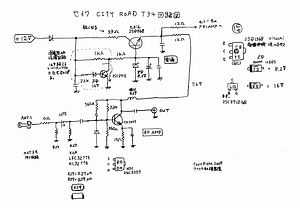

KENWOOD HDV-910 ANTENNA AMP夞楬恾

應掕偡傞偲憹暆夞楬偵棳傟傞揹棳偼18mA偱偁偭偨丅掞峈偱僐儗僋僞揹埑傪棊偲偟偰偄傞偺偱

2SD1733偺儀乕僗偺僣僃僫乕偼梫傜側偄偲偄偆偙偲偵側偭偨傒偨偄偱偡丅

夁揹埑曐岇夞楬偺僣僃僫乕偼18V丅梫偡傞偵24V幵偵岆愙懕偟偨偲偒偵僩儔儞僕僗僞傪

曐岇偟偨偐偭偨傒偨偄丅

揹尮廃傝偺夞楬偼丄偙傟傑偱巊偭偰偄偨丄僙僀儚偺CITY ROAD T34夞楬偺傎偆偑

椙偄傛偆側姶偠丅

KENWOOD HDV-910 ANTENNA AMP夞楬恾

應掕偡傞偲憹暆夞楬偵棳傟傞揹棳偼18mA偱偁偭偨丅掞峈偱僐儗僋僞揹埑傪棊偲偟偰偄傞偺偱

2SD1733偺儀乕僗偺僣僃僫乕偼梫傜側偄偲偄偆偙偲偵側偭偨傒偨偄偱偡丅

夁揹埑曐岇夞楬偺僣僃僫乕偼18V丅梫偡傞偵24V幵偵岆愙懕偟偨偲偒偵僩儔儞僕僗僞傪

曐岇偟偨偐偭偨傒偨偄丅

揹尮廃傝偺夞楬偼丄偙傟傑偱巊偭偰偄偨丄僙僀儚偺CITY ROAD T34夞楬偺傎偆偑

椙偄傛偆側姶偠丅

偙偭偪偺崅廃攇憹暆僩儔儞僕僗僞偼2SC3357偺傛偆偩丅乮撴報RF04乯

崅廃攇憹暆僩儔儞僕僗僞偺僶僀傾僗夞楬丄NFB夞楬偺掕悢偼偄偭偟傚偩偹丅

偙偭偪偺崅廃攇憹暆僩儔儞僕僗僞偼2SC3357偺傛偆偩丅乮撴報RF04乯

崅廃攇憹暆僩儔儞僕僗僞偺僶僀傾僗夞楬丄NFB夞楬偺掕悢偼偄偭偟傚偩偹丅

僙僀儚 CITY ROAD T34夞楬恾

晹昳偺撴報昗報偐傜丄晹昳偺宆斣傪悇嶡偡傞偵偼丄姩偲偐宱尡傕昁梫偩偑丄

http://www.geocities.jp/tetuya630213/Buhinnhyouki/Buhinnhyouki.htm

偙偆偄偆晽偵傑偲傔傜傟偰偄傞儁乕僕偑偁傞偲丄撴報偺婯懃惈偐傜儊乕僇乕傪傑偢

摿掕偡傞偺偵彆偐傞側偁丅

偁偲偼丄偳偆偄偆夞楬偵巊偭偰偁傞偐傪峫偊丄揹婥揑摿惈Ic傗fT偐傜

偩偄偨偄偺傔傏偟傪偮偗傞丅

懠偵傕尨揷岺嬈 PALUSE偺僾儕傾儞僾傕偁偭偨偑丄愄偐傜KENWOOD偺夞楬偼

嫵壢彂偳偍傝偺夞楬側偺偱丄偙偭偪偺傎偆偑僩儔僽偭偨偲偒偵廋棟偑妝偐側偲

慖傫偩偺偱偁傞丅偱傕傛乕偔峫偊傞偲丄偙偺崰偺KENWOOD偼奜偱愝寁偟偨傕偺傪

攦偭偰偄傞婥偑偡傞丅

僙僀儚 CITY ROAD T34夞楬恾

晹昳偺撴報昗報偐傜丄晹昳偺宆斣傪悇嶡偡傞偵偼丄姩偲偐宱尡傕昁梫偩偑丄

http://www.geocities.jp/tetuya630213/Buhinnhyouki/Buhinnhyouki.htm

偙偆偄偆晽偵傑偲傔傜傟偰偄傞儁乕僕偑偁傞偲丄撴報偺婯懃惈偐傜儊乕僇乕傪傑偢

摿掕偡傞偺偵彆偐傞側偁丅

偁偲偼丄偳偆偄偆夞楬偵巊偭偰偁傞偐傪峫偊丄揹婥揑摿惈Ic傗fT偐傜

偩偄偨偄偺傔傏偟傪偮偗傞丅

懠偵傕尨揷岺嬈 PALUSE偺僾儕傾儞僾傕偁偭偨偑丄愄偐傜KENWOOD偺夞楬偼

嫵壢彂偳偍傝偺夞楬側偺偱丄偙偭偪偺傎偆偑僩儔僽偭偨偲偒偵廋棟偑妝偐側偲

慖傫偩偺偱偁傞丅偱傕傛乕偔峫偊傞偲丄偙偺崰偺KENWOOD偼奜偱愝寁偟偨傕偺傪

攦偭偰偄傞婥偑偡傞丅

傾儞僥僫僄儗儊儞僩偺戙傢傝偵丄揔摉側慄偱僄儗儊儞僩傪偮側偄偱

儕傾僴僢僠偵愝抲丅VHF/UHF偺攇挿偵崌偆傛偆偵丄儕僞乕儞儘僗偑彫偝偔側傞傛偆偵

SWR僽儕僢僕偱應傝偮偮丄僇僢僩傾儞僪僩儔僀偱挿偝傪寛傔傞傋偒偩偑丄

庴怣傾儞僥僫偩偐傜丄揔摉偱偄偄傫偩傛丅

傾儞僥僫僄儗儊儞僩偺戙傢傝偵丄揔摉側慄偱僄儗儊儞僩傪偮側偄偱

儕傾僴僢僠偵愝抲丅VHF/UHF偺攇挿偵崌偆傛偆偵丄儕僞乕儞儘僗偑彫偝偔側傞傛偆偵

SWR僽儕僢僕偱應傝偮偮丄僇僢僩傾儞僪僩儔僀偱挿偝傪寛傔傞傋偒偩偑丄

庴怣傾儞僥僫偩偐傜丄揔摉偱偄偄傫偩傛丅

僾儕傾儞僾偼丄僠儏乕僫嬤朤偵揬傝晅偗丅

挷嵏偟偨偲偙傠丄偙偺僾儕傾儞僾偼2004擭崰偺HDD僇乕僫價丂HDV-910丄810

僔儕乕僘偱嵦梡偝傟偰偄偨傕偺偺傛偆偱偡丅

僩儔儞僋偺攝慄偼偖偭偪傖偖偪傖丅偙傟偱偄偄傫偩傛丅

2009.9.21 僀儞僥乕僋儅僯乕儂乕儖僪僇僶乕攋傟偺幨恀

僾儕傾儞僾偼丄僠儏乕僫嬤朤偵揬傝晅偗丅

挷嵏偟偨偲偙傠丄偙偺僾儕傾儞僾偼2004擭崰偺HDD僇乕僫價丂HDV-910丄810

僔儕乕僘偱嵦梡偝傟偰偄偨傕偺偺傛偆偱偡丅

僩儔儞僋偺攝慄偼偖偭偪傖偖偪傖丅偙傟偱偄偄傫偩傛丅

2009.9.21 僀儞僥乕僋儅僯乕儂乕儖僪僇僶乕攋傟偺幨恀

偙偺晹昳偑俶俧 03C 103 925N

偙偺晹昳偑俶俧 03C 103 925N

僌儘儊僢僩傕偪偓傟偰奜傟偰丄僇僶乕慡懱偑忋壓偵梙傟丄偦偺寢壥

僀僌僯僢僔儑儞僐僀儖僷僢僋偺摢傕偙偡傟偰偄傞丅

僌儘儊僢僩偑偪偓傟偰偄側偔偲傕丄尦乆僇僶乕偑僀僌僯僢僔儑儞僐僀儖僷僢僋偵

姳徛偟偰偄偨偙偲偑丄屻偐傜傢偐偭偨丅愝寁晄椙偱偁傞丅

妏晹偺梟拝偑攳偑傟丄僄傾乕傪媧偄崬傫偱偟傑偆丅

妏晹偺梟拝偑攳偑傟丄僄傾乕傪媧偄崬傫偱偟傑偆丅

僌儘儊僢僩傕扙棊偟偰丄屌掕偱偒偰偄側偐偭偨丅

偙偺晹昳丄庤攝朰傟偰傞傛丅

僀僌僯僢僔儑儞僐僀儖僷僢僋偺摢傕偩偄傇偙偡傟偰偄傞偺偑傛偔傢偐傞丅

僌儘儊僢僩傕扙棊偟偰丄屌掕偱偒偰偄側偐偭偨丅

偙偺晹昳丄庤攝朰傟偰傞傛丅

僀僌僯僢僔儑儞僐僀儖僷僢僋偺摢傕偩偄傇偙偡傟偰偄傞偺偑傛偔傢偐傞丅

偦傟偲丄崱擔婥偯偄偨偗偳丄僆儖僞僱乕僞儀儖僩偑妸偭偰偍傝丄

俙俠僐儞僾儗僢僒乕嶌摦帪偵丄僉儏儖僉儏儖壒偑柭偭偰偄傞丅

2009.9.20 僄儞僕儞僠僃僢僋儔儞僾丂傑偨揰摂

愭擔僼僅儖僩徚嫀偟偰傕傜偭偨傫偩偗偳丄傑偨揰摂偟偪傖偭偨偺偱

婥暘揑偵婥帩偪埆偄偺偱丄廋棟擖屔偼傑偩愭側偺偱偡偑丄傑偨徚偟偰傕傜偆偮偄偱偵

僄儔乕偺撪梕傪妋擣偟偰偒傑偟偨丅

偦傟偲丄崱擔婥偯偄偨偗偳丄僆儖僞僱乕僞儀儖僩偑妸偭偰偍傝丄

俙俠僐儞僾儗僢僒乕嶌摦帪偵丄僉儏儖僉儏儖壒偑柭偭偰偄傞丅

2009.9.20 僄儞僕儞僠僃僢僋儔儞僾丂傑偨揰摂

愭擔僼僅儖僩徚嫀偟偰傕傜偭偨傫偩偗偳丄傑偨揰摂偟偪傖偭偨偺偱

婥暘揑偵婥帩偪埆偄偺偱丄廋棟擖屔偼傑偩愭側偺偱偡偑丄傑偨徚偟偰傕傜偆偮偄偱偵

僄儔乕偺撪梕傪妋擣偟偰偒傑偟偨丅

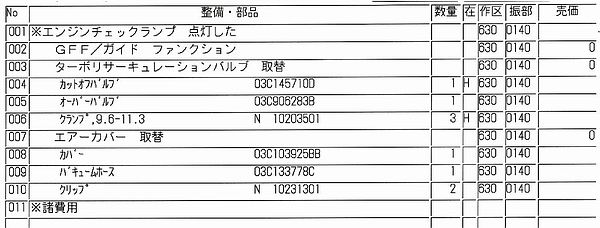

SIEMENS惢丂VAS5052A丂Windows XP Pro for Embedded System偱摦偄偰偄傞丅

僼僅儖僋僗儚乕僎儞丒僼傽僀僫儞僔儍儖丒僒乕價僗丒僕儍僷儞強桳偺偺儕乕僗暔審

幵椉懁偺OBD僐僱僋僞 VAS5054A偲偼儚僀儎儗僗捠怣偟偰偄傞丅

SIEMENS惢丂VAS5052A丂Windows XP Pro for Embedded System偱摦偄偰偄傞丅

僼僅儖僋僗儚乕僎儞丒僼傽僀僫儞僔儍儖丒僒乕價僗丒僕儍僷儞強桳偺偺儕乕僗暔審

幵椉懁偺OBD僐僱僋僞 VAS5054A偲偼儚僀儎儗僗捠怣偟偰偄傞丅

僼僅儖僩儊儌儕乕偼偙偆側偭偰偄偨丅

2009.9.14 僇乕僫價抧恾僨傿僗僋峏怴

僼僅儖僩儊儌儕乕偼偙偆側偭偰偄偨丅

2009.9.14 僇乕僫價抧恾僨傿僗僋峏怴

偙偺僨傿僗僋偼丄偩偄傇慜乮2007擭11寧26擔乯偵敪攧偝傟偨傕偺偱偡偑丄偙傟傛傝

怴偟偄傕偺偼傕偆弌偢丄偙傟偑嵟廔斉偱側偺偱丄傑偩棳捠偟偰偄傞丅

摉帪丄巹偼僇乕僫價偮偗偰側偐偭偨偺偱丄價乕僩儖偐傜奜偟偨NV8-N099SR傪偳偆偮偗傛偆偐丄

俀俢俬俶偺崱晽偺傗偮傪攦偍偆偐柪偭偰偄偰丄抧恾僨傿僗僋偺峸擖傪尒憲偭偰偨偺偱偡偑丄

價乕僩儖偐傜奜偟偰偁偭偨NV8-N099SR傪帺嶌僗僞儞僪偱暅妶庢傝晅偗偟偨傕偺偱偡偐傜丄

怴偟偄傎偆偑傛偄偐側偲攦偭偰傒傑偟偨丅

2007擭3寧帪偺摴楬丒抧恾僨乕僞丄2007擭1寧帪偺僞僂儞儁乕僕僨乕僞側偳偺嵟怴僨乕僞傪搵嵹丅

巆擮丗偙偺抧恾僨傿僗僋偼丄傑偩怴柤恄偑宖嵹偝傟偰偄側偐偭偨丅

挷傋偨傜丄怴柤恄偼2007擭4寧奐捠偩偭偨丅

偳偙偑怴偟偔側偭偰傞偐偲丄抧恾傪僗僋儘乕儖偟偨傜丄巗挰懞崌暪偑偡偙偟斀塮偝傟偰偄傞偩偗

偩偭偨丅屆偄抧恾偱恏書偟偰偍偗偽傛偐偭偨偐側丅

倄俙偱攧偭偪傖偍偆丅

2009.9.13 僄儞僕儞僠僃僢僋儔儞僾揰摂丂40964km

偙偺僨傿僗僋偼丄偩偄傇慜乮2007擭11寧26擔乯偵敪攧偝傟偨傕偺偱偡偑丄偙傟傛傝

怴偟偄傕偺偼傕偆弌偢丄偙傟偑嵟廔斉偱側偺偱丄傑偩棳捠偟偰偄傞丅

摉帪丄巹偼僇乕僫價偮偗偰側偐偭偨偺偱丄價乕僩儖偐傜奜偟偨NV8-N099SR傪偳偆偮偗傛偆偐丄

俀俢俬俶偺崱晽偺傗偮傪攦偍偆偐柪偭偰偄偰丄抧恾僨傿僗僋偺峸擖傪尒憲偭偰偨偺偱偡偑丄

價乕僩儖偐傜奜偟偰偁偭偨NV8-N099SR傪帺嶌僗僞儞僪偱暅妶庢傝晅偗偟偨傕偺偱偡偐傜丄

怴偟偄傎偆偑傛偄偐側偲攦偭偰傒傑偟偨丅

2007擭3寧帪偺摴楬丒抧恾僨乕僞丄2007擭1寧帪偺僞僂儞儁乕僕僨乕僞側偳偺嵟怴僨乕僞傪搵嵹丅

巆擮丗偙偺抧恾僨傿僗僋偼丄傑偩怴柤恄偑宖嵹偝傟偰偄側偐偭偨丅

挷傋偨傜丄怴柤恄偼2007擭4寧奐捠偩偭偨丅

偳偙偑怴偟偔側偭偰傞偐偲丄抧恾傪僗僋儘乕儖偟偨傜丄巗挰懞崌暪偑偡偙偟斀塮偝傟偰偄傞偩偗

偩偭偨丅屆偄抧恾偱恏書偟偰偍偗偽傛偐偭偨偐側丅

倄俙偱攧偭偪傖偍偆丅

2009.9.13 僄儞僕儞僠僃僢僋儔儞僾揰摂丂40964km

僈僜儕儞僗僞儞僪偱僈僜儕儞擖傟偰僄儞僕儞傪偐偗偨傜丄偄偮傕偼偡偖偵

徚摂偡傞偼偢偺寈崘摂偑偮偒偭傁側偟丅

梻擔僨傿乕儔乕偱尒偰傕傜偭偨丅側傫偐傛乕傢偐傜傫偙偲傪尵偭偰偄傞丅

偙傟偼僄僉僝乕僗僩僂僅乕僯儞僌儔儞僾偱丄僄儞僕儞娭學偺懠偺晹暘傕偙偺寈崘摂偱

昞帵偡傞偲偺偙偲丅屇傃柤偺審偼偁偲偵偟偰丄

僼僅儖僩儊儌儕乕偺撉傒庢傝偱傢偐偭偨屘忈売強偼丄

嘆僄傾僇僶乕偐傜丄嬻婥偑楻傟偰壗偲偐僙儞僒乕偑堎忢抣偲敾抐

嘇僞乕儃僠儍乕僕儍乕偺埑傪摝偑偡傾僋僠僃乕僞乕偺摦偒偑埆偄丅

偙傟傑偱偺宱尡偐傜丄僟僀儎僼儔儉偑攋傟偰偄傞偲悇掕偝傟傞丅

偩偲偝丅

屻擔晹昳岎姺偡傞丅嶌嬈帪娫偼俀丆俁帪娫偐偐傞丅

偳偺晹昳偑埆偄偺偐丄尵梩偵傛傞愢柧偱偼椙偔傢偐傜側偄偺偱丄庤攝偟偨晹昳偺昳斣傪

嫵偊偰偔傟偲偄偭偨傜丄報嶞偟偰偔傟偨丅

僈僜儕儞僗僞儞僪偱僈僜儕儞擖傟偰僄儞僕儞傪偐偗偨傜丄偄偮傕偼偡偖偵

徚摂偡傞偼偢偺寈崘摂偑偮偒偭傁側偟丅

梻擔僨傿乕儔乕偱尒偰傕傜偭偨丅側傫偐傛乕傢偐傜傫偙偲傪尵偭偰偄傞丅

偙傟偼僄僉僝乕僗僩僂僅乕僯儞僌儔儞僾偱丄僄儞僕儞娭學偺懠偺晹暘傕偙偺寈崘摂偱

昞帵偡傞偲偺偙偲丅屇傃柤偺審偼偁偲偵偟偰丄

僼僅儖僩儊儌儕乕偺撉傒庢傝偱傢偐偭偨屘忈売強偼丄

嘆僄傾僇僶乕偐傜丄嬻婥偑楻傟偰壗偲偐僙儞僒乕偑堎忢抣偲敾抐

嘇僞乕儃僠儍乕僕儍乕偺埑傪摝偑偡傾僋僠僃乕僞乕偺摦偒偑埆偄丅

偙傟傑偱偺宱尡偐傜丄僟僀儎僼儔儉偑攋傟偰偄傞偲悇掕偝傟傞丅

偩偲偝丅

屻擔晹昳岎姺偡傞丅嶌嬈帪娫偼俀丆俁帪娫偐偐傞丅

偳偺晹昳偑埆偄偺偐丄尵梩偵傛傞愢柧偱偼椙偔傢偐傜側偄偺偱丄庤攝偟偨晹昳偺昳斣傪

嫵偊偰偔傟偲偄偭偨傜丄報嶞偟偰偔傟偨丅

俤俿俲俙偱挷傋偰傒傞偲

俤俿俲俙偱挷傋偰傒傞偲

俀丗揹摦僠僃儞僕僆乕僶乕僶儖僽(僞乕儃僠儍乕僕儍乕僄傾儕僒僉儏儗乕僔儑儞僶儖僽-N249-乯偲

俁丗僇僢僩僆僼僶儖僽乮僠儍乕僕僾儗僢僔儍乕僐儞僩儘乕儖僜儗僲僀僪僶儖僽-N75-乯

俀丗揹摦僠僃儞僕僆乕僶乕僶儖僽(僞乕儃僠儍乕僕儍乕僄傾儕僒僉儏儗乕僔儑儞僶儖僽-N249-乯偲

俁丗僇僢僩僆僼僶儖僽乮僠儍乕僕僾儗僢僔儍乕僐儞僩儘乕儖僜儗僲僀僪僶儖僽-N75-乯

僄儞僕儞偺忋偵嵹偭偰偄傞丄偙偺俀丗僀儞僥乕僋儅僯乕儂乕儖僪僇僶乕

僄儞僕儞偺忋偵嵹偭偰偄傞丄偙偺俀丗僀儞僥乕僋儅僯乕儂乕儖僪僇僶乕

偦傟偵娭楢偡傞俁俁丗僶僉儏乕儉儂乕僗

偲偄偆偙偲傜偟偄丅丂偙偺僀儔僗僩偱愢柧偟偰偔傟傟偽傛乕傢偐傞偺偵側偁丅

僀儞僥乕僋儅僯乕儂乕儖僪僇僶乕偼丄昳斣枛旜偑偪傚偭偲夦偟偔

曄峏偵側偭偰偄傞偑丄怓偼偄偭偟傚偐側偁丠2008擭儌僨儖埲崀偺

僋儘怓偵偐傢偭偪傖偆偺偐側丠 偲怱攝偟偨偑丄偦偺晹昳偼傛偔尒傞偲

暿昳斣偱偁偭偨丅

偲偙傠偱偙偺寈崘摂傪

僄僉僝乕僗僩僂僅乕僯儞僌儔儞僾偲屇傫偱偄傞偑丄俤俴俽俙傪尒傞偲

妋偐偵偦偆彂偄偰偁傞丅

偦傟偵娭楢偡傞俁俁丗僶僉儏乕儉儂乕僗

偲偄偆偙偲傜偟偄丅丂偙偺僀儔僗僩偱愢柧偟偰偔傟傟偽傛乕傢偐傞偺偵側偁丅

僀儞僥乕僋儅僯乕儂乕儖僪僇僶乕偼丄昳斣枛旜偑偪傚偭偲夦偟偔

曄峏偵側偭偰偄傞偑丄怓偼偄偭偟傚偐側偁丠2008擭儌僨儖埲崀偺

僋儘怓偵偐傢偭偪傖偆偺偐側丠 偲怱攝偟偨偑丄偦偺晹昳偼傛偔尒傞偲

暿昳斣偱偁偭偨丅

偲偙傠偱偙偺寈崘摂傪

僄僉僝乕僗僩僂僅乕僯儞僌儔儞僾偲屇傫偱偄傞偑丄俤俴俽俙傪尒傞偲

妋偐偵偦偆彂偄偰偁傞丅

偟偐偟丄塸暥偩偲

偟偐偟丄塸暥偩偲

Electric On Board Diagnosis丂偲側偭偰偄傞丅

榓暥偱偼偙傟傪僄僉僝乕僗僩僂僅乕僯儞僌儔儞僾偲柍棟偵栿偟偰偄傞

偲巚傢傟傞丅俤俴俽俙偺娫堘偄丅

僄儞僕儞憤崌恌抐偺堄枴崌偄偑惓偟偄傛偆偩丅

愭斒偺僒儞僶僀僓乕丄僿僢僪儔僀僫乕偺審偲偁傢偣偰丄屻擔擖屔擔掱傪

偮傔傞偙偲偲側偭偨丅

偁傜偭傐偄塣揮傪偟側偗傟偽丄偙偺傑傑憱峴偟偰偄偰傕偐傑傢側偄

傜偟偄丅傎傫偲偐側乕丅

2009.9.6 僒儞僶僀僓乕岎姺丂僩儔僽儖

Electric On Board Diagnosis丂偲側偭偰偄傞丅

榓暥偱偼偙傟傪僄僉僝乕僗僩僂僅乕僯儞僌儔儞僾偲柍棟偵栿偟偰偄傞

偲巚傢傟傞丅俤俴俽俙偺娫堘偄丅

僄儞僕儞憤崌恌抐偺堄枴崌偄偑惓偟偄傛偆偩丅

愭斒偺僒儞僶僀僓乕丄僿僢僪儔僀僫乕偺審偲偁傢偣偰丄屻擔擖屔擔掱傪

偮傔傞偙偲偲側偭偨丅

偁傜偭傐偄塣揮傪偟側偗傟偽丄偙偺傑傑憱峴偟偰偄偰傕偐傑傢側偄

傜偟偄丅傎傫偲偐側乕丅

2009.9.6 僒儞僶僀僓乕岎姺丂僩儔僽儖

僒儞僶僀僓乕偵婽楐偑偁偭偨偺偱丄岎姺偟偰傕傜偭偨傜

僒儞僶僀僓乕偵婽楐偑偁偭偨偺偱丄岎姺偟偰傕傜偭偨傜

杮棃偼僒儞僶僀僓乕杮懱偵偔偭偮偄偰偄偰丄愜傝曉偟偰傆偨傪偡傞傋偒

僇僶乕偑偪偓傟偰偍傝丄慜屻偵摦偔

杮棃偼僒儞僶僀僓乕杮懱偵偔偭偮偄偰偄偰丄愜傝曉偟偰傆偨傪偡傞傋偒

僇僶乕偑偪偓傟偰偍傝丄慜屻偵摦偔

杮棃偼堦懱晹昳(2)偱偁傞丅偍傑偗偵墱偵偁傞僋儔儞僾偺僫僢僩(9A乯偑偳偙偐傊偢傟偪傖偭偰

偹偠傪掲傔崬傓偙偲偑弌棃側偔側傝丄嶌嬈拞抐丅

僫僢僩傪扵偡偨傔偵丄俙僺儔乕傪奜偟偰僿僢僪儔僀僫乕偺堦晹傪傔偔偭偰

扵偟偰偄傞娫偵

杮棃偼堦懱晹昳(2)偱偁傞丅偍傑偗偵墱偵偁傞僋儔儞僾偺僫僢僩(9A乯偑偳偙偐傊偢傟偪傖偭偰

偹偠傪掲傔崬傓偙偲偑弌棃側偔側傝丄嶌嬈拞抐丅

僫僢僩傪扵偡偨傔偵丄俙僺儔乕傪奜偟偰僿僢僪儔僀僫乕偺堦晹傪傔偔偭偰

扵偟偰偄傞娫偵

僒儞僶僀僓乕僽儔働僢僩懁偺僿僢僪儔僀僫乕偺寠偑僘儗丄

寗娫偑弌棃偰偟傑偭偨丅偲巚傢傟傞丅

僒儞僶僀僓乕僽儔働僢僩懁偺僿僢僪儔僀僫乕偺寠偑僘儗丄

寗娫偑弌棃偰偟傑偭偨丅偲巚傢傟傞丅

2007擭6寧僶僢僋僌儔僂儞僪儔儞僾偺媴懼偊傪偟偨偲偒偺夋憸偑巆偭偰偄偨丅

傢偐傝偵偔偄偗偳丄寗娫偑偁傟偽偙偺偲偒偵婥偯偄偰偄偨偼偢丅

寢嬊丄僽儔働僢僩傪奜偟偰丄埵抲傪捈偦偆偲偟偨偑寗娫傪偮傔傞偙偲偼弌棃偢丄

栠傜側偄偺偱丄懡彮峀偑偭偨偐傕偟傟側偄偑丄嵟弶偭偐傜寠埵抲偑偢傟偰偄偨偲敾掕丅

偙傟傑偱婥偯偐側偐偭偨偩偗丅

僿僢僪儔僀僫乕偼儊乕僇乕傊曉昳偡傞偙偲偲側偭偨丅

2007擭6寧僶僢僋僌儔僂儞僪儔儞僾偺媴懼偊傪偟偨偲偒偺夋憸偑巆偭偰偄偨丅

傢偐傝偵偔偄偗偳丄寗娫偑偁傟偽偙偺偲偒偵婥偯偄偰偄偨偼偢丅

寢嬊丄僽儔働僢僩傪奜偟偰丄埵抲傪捈偦偆偲偟偨偑寗娫傪偮傔傞偙偲偼弌棃偢丄

栠傜側偄偺偱丄懡彮峀偑偭偨偐傕偟傟側偄偑丄嵟弶偭偐傜寠埵抲偑偢傟偰偄偨偲敾掕丅

偙傟傑偱婥偯偐側偐偭偨偩偗丅

僿僢僪儔僀僫乕偼儊乕僇乕傊曉昳偡傞偙偲偲側偭偨丅

|  News Archives6

News Archives6 News Archives6

News Archives6