もどる

|

サーチエンジンから飛んできた方へ 下記ページも参照ください

MIDTRONICS PSP-12J MIDTRONICS MCR-500XL-ACD MIDTRONICS MDX-P300 GSバッテリーアナライザーMBA-100を使ってバッテリーの健康チェック VW純正バッテリーの場合前兆なしに突然死ぬことが多い。 国産バッテリーのようなエンジン始動時の「弱った感」が なく突然死してしまうことがほとんど。 コンビニに行って帰りにエンジン掛けようと思ったら…NG そうなる前に、早めにバッテリーの交換をお勧めします。 ・・・ディーラーのサービスアドバイザーのことば |

先日からちょっと気になっているバッテリー。 直近の12ヶ月点検時に負荷試験で11.0Vの値となり、性能が落ちていますとのことだったが、 ディーラーの測定器を信頼しないわけではないが、別の測定器でも調べてみた。 2009.11.1 |

|

島津源蔵のバッテリーアナライザーをつなぐ。 GS 日本電池製のMBA-100 | |

|

電源ボタンを押し、その後選択ボタンを5回押してCCAランクを451-600(係数5)にし確定ボタンを押す。

ここは計測するバッテリーにの型式、あるいはそのバッテリーのCCA(SAE)にあわせてセットします。 | |

| CCAランク設定表拡大写真 | |

|

開始キーを押すと、放電テストが始まる。ガチャンとマグネットコンタクタが駆動し 内部の負荷に電流(現行モデルMBA-500取説によると150A)を流したときの放電電圧と、負荷 を切ったときの回復電圧を測るようだ。 |

| テスト中はバーが徐々に増えていき、いまどの過程なのか がおおよそわかるようになっている。 | |

|

放電テスト 10.38V良好 と結果が表示されるとともに、上部の放電テスト良好ランプが点灯。 後からわかったことですが、どのCCAランクでも負荷はいっしょです。 判定プログラムは。CCAランクの設定により、閾値を変えているだけみたいです。 1つ上のCCAランクで測定してみると、早めの交換になり、さらに上のCCAランクでは 要交換になります。 ※ここで確定ボタンを押すと、放電電圧と回復電圧の表示ができる。 | |

|

要するにまだまだ、使えるというわけ。 よー考えたら、GT-TSIは1400ccだから、排気量が小さいので、クランキングに必要な力ももそれなりに小さいはずであり、 2000ccクラス、国産ではそれ以上のランクのバッテリーが備わっているわけで、そう簡単にはセルが回らなくなることは ないはずであろう。 まー近所のコンビニで立ち往生したら、エマージェンシー足すたんすを呼べばいいんだよ。 | |

| 次は選択ボタンをもう一度押して、テスト種別を充電テストに 切り替えたのち確定ボタンを押す。 | |

| ここでエンジンをかけてから、回転数を2000回転にキープし、開始キーを押す のであるが、コールドスタート時は、フルチャージされるのでエンジンをかけ た後、アナライザーのところでボタンを開始ボタンを押せばよい。 (尚、このMBA-100は操作パネル部が手前にはずれ、運転席まで持っていくこと が出来るように内部にケーブルが束ねてある。詳しくは後述) | |

|

充電テスト 14.3V 電圧正常のメッセージとともに上部の電圧正常ランプも点灯。 現行モデルのMBA-500では、「充電テストは国産車のみ可能です」とあるが、 外国車の場合、国産車とレギュレーター電圧が異なることがまれにあるために、 国産車の基準で判定すると、まちがった判断をしてしまうことを恐れ、そう断 っているに過ぎず、テスト自体はできます。だって電圧を測るだけだもん。 同様な機器を製造しているアルプス計器によると、13.6V〜15.0Vが一般的であるが、 車両により設定電圧が違うため良否の判断はしない。(アルプス計器 P121500BT取説 より) ミドトロニクスでは、13.3V〜15.5Vが正常と言っている。(ミドトロニクス PBT-300 取説より)普通のレギュレータの場合,上限値は14.5V±0.5Vです。正しい上限値につ いては自動車メーカー仕様書を見よとある。 このMBA-100で正常と判断する充電電圧を探ってみると、13.5V〜15.4Vであった。 15V超えてるとちょっと心配だよね。 | |

|

データをプリントアウトするには、プリンターの電源を入れ、

印刷キーを押すと、日付設定を要求される。開始キーを数回押して、確定キー下位桁

へ移動開始キーで印刷が始まる。 移動式のサーマルヘッドのため、印刷速度は遅い。 | |

| 印刷が終了するころ、ディスプレーにも放電電圧と、回復電圧が表示される。 | |

|

プリントアウトした診断結果(80mm幅感熱紙を120mm使って印刷) 左下にはどの設定したCCAランクが印刷される。5Aは451-600です。 この結果を見る限り、まだしばらくはだましだまし使えそう。 でもさー、この測定器が無くても、自作デジタル電圧計のLEDの設定した閾値とそれ ほど変わらない判断基準みたいだから、このアナライザーは要らないよね。 | |

| ケーブルは背面に収めることができるよ。 | |

機器は使う前にどうなっているか見ておかないと.. ここからはMBA-100の分解です。 | |

|

これが日本電池 GS製 バッテリーアナライザー MBA-100 当時はオプションであったと思われるプリンターMBA-100Pが備わる。 外形寸法 W301xH225xD200 けっこうデカイ | |

|

操作パネルは、両側面のラッチを押すことで手前に外れる。 これは、充電テストを1人で行う際に、操作パネルのみを運転席に持ってきて、アクセルを操作しつつボタン操作するためだと思われる。 当時の車は、アクセルはワイヤー式のため、エンジンルームでスロットルを操作することも出来たと思うのだが、現代の車はホットワイヤー式電子スロットルが多いため、今になって重宝する。 | |

|

左側のパネルを下へスライドさせると、プリンターが収まっている。

プリンターを外すには、下に嵌っているゴムスペーサ2個を外して、プリンターを下へスライドさせると、コネクタの嵌合が外れる仕組みである。 | |

|

こういうふうに外れます。 | |

|

このプリンターの電源は本体から供給されるのではなく、電池駆動になってます。 単三乾電池4本使用 このプリンターMBA-100Pは三栄電機のBS-80TLのOEM版 交換用感熱紙はBS-80-15(内径φ8.7、外径φ38以下)10本単位でしか入手できない。 BS-80TLp2-6 BS-80TLp7-16 BS-80TLp17-終 | |

|

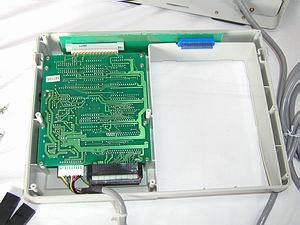

本体を分解してみました。 基板は2階建てとなっている。 プリンターコネクタは、補助基板を経由してついてます。 | |

|

基板をはずしてみました。

操作表示部と、制御演算部の2枚構成で、フラットケーブルでつながってます。 | |

|

基板のROMに貼ってあるシールには24 Aug '95と印刷されてます。 14年も前の製品でした。 | |

|

本体の仕切り版を外した写真です。 マグネットコンタクタと負荷抵抗、逆接アラームブザーが備わります。 負荷テストをすると、この巻き線抵抗がちんちこちんになり、試験を繰り返すと少し冷まさねばなりません。 | |

| Click on each image for a larger picture (C)2007 African Cooking School All Rights Reserved. |